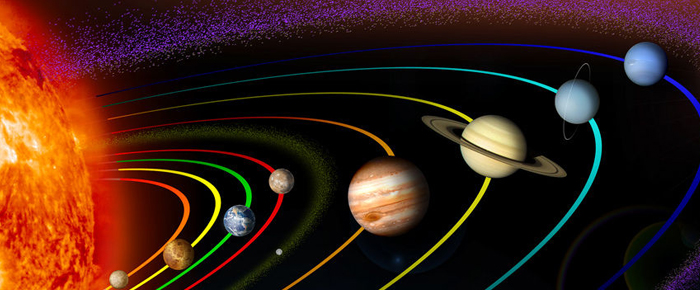

Les mesures astronomiques de Tycho Brahe (1546–1601), très précises pour l’époque, furent interprétées par Johannes Kepler (1571–1630), qui en induisit ses lois du mouvement des planètes autour du soleil. Pour cela, il utilisa des ellipses, des courbes connues depuis l’Antiquité comme intersection d’un cône et d’un plan.

Des parterres de fleurs dans l’espace

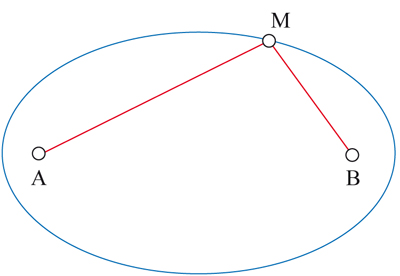

Pour décrire la première loi de Kepler, on exploite une propriété des ellipses, qui par ailleurs les rend faciles à dessiner. Dans un domaine très différent, ce sont les courbes idéales pour former des parterres de fleurs : esthétiques et faciles à construire ! Pour cela, il faut trois piquets et une corde. On plante deux piquets et on y attache la corde, qui doit rester molle. On prend alors l’autre piquet en main et on tend la corde. La courbe décrite par ce piquet mobile quand on tourne autour des deux piquets fixes est une ellipse, dont les foyers sont ces piquets. Un cercle est donc une ellipse dont les deux foyers sont confondus.

Une ellipse de foyers A et B : ensemble des points M tels que AM + MB est constant.

Une ellipse de foyers A et B : ensemble des points M tels que AM + MB est constant.

On peut alors énoncer la première loi de Kepler : les trajectoires des planètes sont des ellipses dont le Soleil occupe l’un des foyers. Les deux autres lois fournissent la vitesse de la planète et sa période. Kepler avait donc trouvé une description assez explicite du mouvement des planètes. On aurait pu penser d’ailleurs que le côté elliptique n’était qu’approximatif.

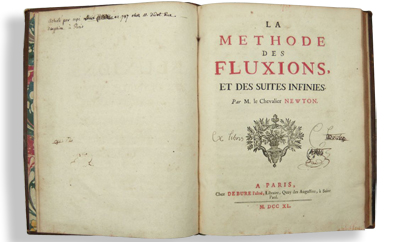

L’explication de la nature de ces trajectoires vint d’Isaac Newton (1643–1727) en utilisant la méthode qu’il a exposée dans la Méthode des fluxions, et des suites infinies, ouvrage traduit en français par Buffon. Tout d’abord, Newton appelle fluente une grandeur variable dans le temps. La fluxion d’une fluente x est alors sa vitesse. En termes modernes, il s’agit de sa dérivée par rapport au temps t. La notation de Newton de la fluxion de x, toujours utilisée par les physiciens, consiste à surmonter x d’un point. Il donne alors les principales règles que nous connaissons concernant la fluxion d’une somme, d’un produit… Le lien avec le calcul différentiel de Leibniz est simple puisque

Les trajectoires sont coniques

Cette méthode des fluxions permit de retrouver la trajectoire elliptique des planètes à partir des lois fondamentales de la mécanique newtonienne, en particulier celle qui lie les forces exercées sur un corps et son accélération, et celle de l’attraction universelle, que Newton expose dans ses Principes mathématiques de la philosophie naturelle, traduits en français par Émilie du Châtelet. À travers ces lois, si on se limite à deux corps (le soleil et une seule planète), le problème se ramène à une équation différentielle du second ordre, que Newton sut résoudre grâce à la géométrie (voir article "La méthode synthétique de Newton"). Il retrouva ainsi les résultats de Kepler à partir de la loi de l’attraction universelle… et découvrit en plus d’autres solutions. Certains objets célestes peuvent avoir des trajectoires hyperboliques ou paraboliques, mais toutes sont coniques !

La théorie de Newton fut un succès car, pour la première fois, on pouvait faire des prévisions fiables sur les mouvements des corps. Cependant, la nature de la force d’attraction avait un côté mystérieux, presque mystique. Comment s’effectuait cette « attraction à distance » ?

Pour l’expliquer, en 1916, Albert Einstein prédit l’existence d’ondes gravitationnelles se propageant à la vitesse de la lumière. On les chercha longtemps, pour finir par les trouver en 2016 dans la fusion de deux trous noirs, plus de trois siècles après Newton.

Suite à la réussite du savant britannique, on découvrit que la plupart des phénomènes physiques étaient régis par des équations différentielles. En ce qui concerne la mécanique, les lois de Newton fournissent des équations de la forme

qui expriment que l’accélération est fonction de la position, de la vitesse et du temps, avec des conditions portant sur la position x et la vitesse

Dans le cas d’une équation de la forme

Les mathématiques permettent donc de calculer les positions des planètes avec précision et, de même, de faire des prévisions dans le domaine de la physique. Cela peut surprendre ! À la fin du XX e siècle, le mathématicien et philosophe Gilles Châtelet l’exprime ainsi : « Comment se fait-il que la mathématique, qui dans les sciences est à la fois la bonne à tout faire et la reine des sciences, soit si utile dans cette cuisine malpropre qu’est la physique ? » Cette interrogation a fait l’objet d’un article célèbre du physicien Eugene Wigner, en 1960. Il est intitulé la Déraisonnable Efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature. Wigner y qualifiait cette efficacité de « miracle » ou de « don magnifique que nous ne comprenons ni ne méritons », comme si ses raisons profondes étaient situées au-delà des limites de notre compréhension du monde. Sans doute les raisons de cette efficacité ne doivent pas être cherchées dans un miracle mais plutôt dans le fait que les axiomes des mathématiques cherchent à « coller à la réalité ». De plus, les mathématiques sont faites pour détecter des invariants, le groupe ou la structure cachés dans une théorie. C’est ce qui importe en physique.

Statue d’Isaac Newton,

Conçu par Louis-François Roubiliac en 1775,

Trinity College Chapel, Cambridge, Angleterre.