Que d'éminents mathématiciens comme Lagrange, Euler et D'Alembert, et leur prince Gauss, se soient attaqué à sa démonstration confirme l'importance du théorème fondamental de l'algèbre, dénommé théorème de D'Alembert–Gauss. Il stipule que tout polynôme non constant à coefficients complexes admet au moins une racine. En conséquence, tout polynôme de degré n possède n racines complexes.

Le théorème de Gauss–Lucas

La dérivée d'un polynôme de degré n étant un polynôme de degré n – 1, la question se pose naturellement d'une éventuelle relation entre les racines de ces deux polynômes. Un théorème existe pour les fonctions réelles. Quand vous redescendez à votre altitude de départ lors d'une randonnée en montagne, il est évident que vous avez dû cesser de monter à un moment pour redescendre. Vous avez alors atteint un maximum local de votre parcours, un endroit où la pente est nulle. C'est la signification du théorème de Rolle, qui spécifie que si une fonction réelle dérivable, comme un polynôme à coefficients réels, prend une même valeur en deux points, alors sa fonction dérivée s'annule, au moins une fois, entre ces deux points. Ainsi, si le polynôme du second degré P(x) = ax2 + bx + c possède deux racines réelles, son polynôme dérivé P'(x) = 2a (x + b / 2a) s'annule en x = –b / 2a, demi-somme des racines de P. Cette remarque est d'ailleurs valable pour des racines complexes.

Une généralisation de cette propriété pour les polynômes complexes, utilisée depuis 1836 par Gauss et démontrée par Félix Lucas en 1874, énonce que les racines d'un polynôme dérivé P' appartiennent à l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines du polynôme initial P.

Soit donc un polynôme complexe

dont les racines (ai)1 ≤ i ≤ r ont pour multiplicité (

En conjuguant cette expression, on obtient

qui s'écrit sous forme vectorielle

avec

Le point B, barycentre des racines (ai)1 ≤ i ≤ r de P avec des coefficients positifs, se situe donc bien à l'intérieur de l'enveloppe convexe de ces racines. C'est le théorème de Gauss–Lucas.

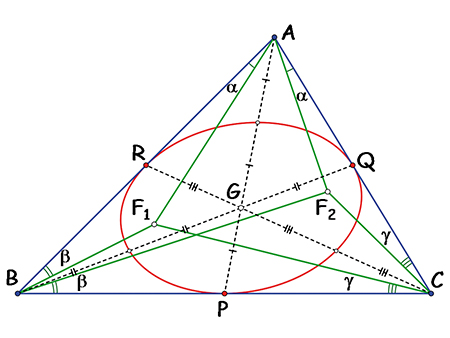

Pour un polynôme de degré 3, dont les racines ne sont pas alignées sur une droite, le théorème de Gauss–Lucas indique donc que les racines du polynôme dérivé sont intérieures au triangle des racines. Le théorème de Marden précise leur remarquable position, mais sa démonstration nécessite quelques propriétés affines…

Départ affine

Les transformations affines correspondent à des affinités, des « étirements », dans certaines directions, qui ne conservent pas les distances ni les angles, mais qui préservent les relations entre éléments, intersections, tangences et parallélismes. Par une transformation affine, les racines du polynôme image sont les images des racines du polynôme initial. Tout triangle (non dégénéré) peut ainsi avoir pour image un triangle équilatéral par une transformation affine.

Cette correspondance affine permet ainsi de démontrer le théorème des médianes dans tout triangle. En effet, la concourance des médianes, simple à démontrer dans un triangle équilatéral car les médianes sont aussi médiatrices, est conservée par une transformation affine. De même, le plus grand cercle inscrit dans un triangle équilatéral étant tangent à ses côtés en leur milieu, la plus grande ellipse inscrite dans un triangle est, pour ces mêmes raisons affines, tangente aux milieux des côtés.

C'est l'ellipse de Steiner, qui est l'ellipse de plus grande surface interne à un triangle. Elle coupe les médianes en leur tiers et son axe principal est la droite de régression orthogonale des sommets du triangle : la somme des carrés des distances des sommets à cette droite est minimale. Plus généralement, pour trois céviennes (droites passant par un sommet du triangle) concourantes, il existe une ellipse unique passant par les pieds de ces céviennes sur les côtés du triangle et tangente aux côtés en ces points.

Théorème de Marden et ellipse de Steiner.

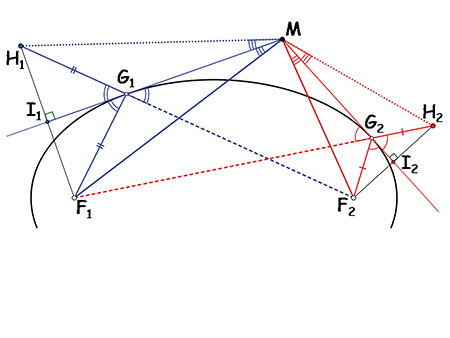

Passons maintenant à quelques propriétés elliptiques. D'un point M extérieur à une ellipse, traçons les tangentes à l'ellipse en G1 et G2, et les symétriques [MH1] et [MH2] des segments [MF1] et [MF2] par rapport à ces tangentes. La tangente en un point de l'ellipse étant la bissectrice extérieure des rayons vecteurs joignant ce point aux foyers, les angles

et donc les points F2, G1 et H1 sont alignés. Il en est de même pour les points F1, G2 et H2. De plus, F1G1 = H1G1 et F2G2 = H2G2 par construction, d'où F1H2 = F2H1 = 2a, où a est le demi-grand axe de l'ellipse. Les triangles F1H2M et H1F2M sont donc isométriques et, par suite, les angles

Quelques propriétés elliptiques.

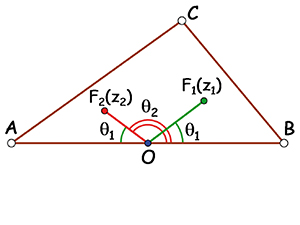

À l'aide de ces propriétés, il devient possible de démontrer le théorème de Marden, qui stipule que, si les trois racines d'un polynôme définissent un triangle, alors son ellipse de Steiner a pour foyers les racines du polynôme dérivé. Puisque l'utilisation de polynômes particuliers n'enlève rien à la généralité par équivalence affine, on considère le polynôme P(z) = (z – 1)(z + 1)(z – u) = z3 – uz2 + u, dont la racine u se situe dans le demi-plan supérieur {Im (u) > 0}. Alors les racines z1 et z2 du polynôme dérivé P'(z) = 3z2 – 2uz – 1 sont telles que (z1 + z2) / 2 = u / 3 et z1z2 = –1 / 3. Puisque la moyenne des racines, (z1 + z2) / 2 = u / 3, est dans le demi-plan supérieur, au moins une des racines s'y trouve. D'autre part, puisque le produit des racines est réel négatif, arg(z1) + arg(z2) = π. Cette relation montre que les deux racines sont du même côté de l'axe des abscisses et que, puisque les angles

Les angles

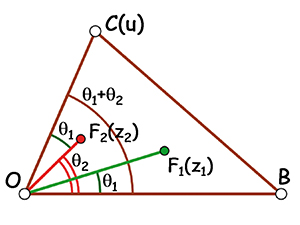

On place maintenant l'origine O au sommet A du triangle, ce qui donne le polynôme

P(z) = z (z – 1)(z – u) = z3 – (1 + u)z2 + uz,

toujours avec Im(u) > 0. Cette fois-ci, les racines z1 et z2 du polynôme dérivé P'(z) = 3z2 – 2(1 + u)z + u sont telles que

(z1 + z2) / 2 = (1 + u) / 3 et z1z2 = u / 3.

Sachant, d'après ce qui précède, que ces racines sont les foyers d'une ellipse tangente au côté [OB], elles appartiennent au demi-plan supérieur, et nous avons donc 0 <

Quand l'origine O est un sommet du triangle.

En itérant le processus, on obtient une ellipse tangente aux trois côtés du triangle en leur milieu. Trois points et trois conditions de tangences déterminent six informations pour l'ellipse, qui n'a pourtant besoin que de cinq points pour être définie avec unicité. L'ellipse de Steiner, unique ellipse tangente aux trois côtés du triangle en leur milieu, a donc bien pour foyers les racines du polynôme dérivé du polynôme admettant les affixes des sommets du triangle pour racines. C'est le théorème attribué au mathématicien américain Morris Marden (1905–1991).

L'ellipse du parallélogramme

La démarche naturelle pour comprendre l'essence d'un théorème est de tenter une généralisation, que nous limiterons ici à un quadrilatère particulier, le parallélogramme.

Par de simples considérations de symétrie, il est manifeste que la plus grande ellipse contenue dans un carré est le cercle inscrit tangent aux quatre côtés en leur milieu. D'autre part, tout parallélogramme peut être transformé en un carré quelconque donné par une application affine bijective, c'est-à-dire de façon unique. Il suffit de composer une rotation, pour orienter deux côtés parallèlement à l'axe (Ox), une affinité d'axe (Oy) de la forme (x, y)

L'analyse précédente peut être reproduite pour localiser les foyers de cette ellipse. Toujours à une transformation affine près, considérons un parallélogramme centré à l'origine, donc tel que ses sommets ont pour affixe u, v et leur opposé. Le polynôme associé à ce quadrilatère est alors P(z) = (z2 – u2)(z2 – v2), admettant pour polynôme dérivé P'(z) = 2z(2z2 – (u2 + v2)). Le centre du parallélogramme, d'affixe z = 0, est donc une racine de P', les deux autres racines lui étant symétriques.

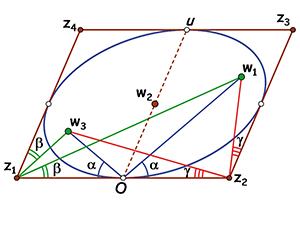

L'ellipse de Steiner d'un parallélogramme.

Pour reprendre la stratégie démonstrative du cas du triangle, considérons les sommets situés en z = –1, z = 1, z = u – 1 et z = u + 1, avec Im (u) > 0. Le parallélogramme est donc situé dans le demi-plan complexe supérieur, avec sa base inférieure sur l'axe des abscisses, et son centre à l'affixe w2 = u / 2. On a alors

P(z) = (z2 – 1)((z–u)2 – 1).

Sachant que le centre du parallélogramme est racine du polynôme dérivé, ce dernier peut se mettre sous la forme P'(z) = 4(z – w2)(z2 – 2w2z – 1). La moyenne des racines w1 et w3 est w2, donc au moins une d'entre elles est dans le demi-plan supérieur. En fait, ce sont les deux, puisque de leur produit w1w3 = –1 on déduit que leurs arguments sont supplémentaires : arg(w1) = a et arg(w3) = π –

D'autre part, en utilisant les valeurs de la somme w1 + w3 = 2w2 = u et du produit w1w3 = –1 des affixes des foyers, le calcul donne

Puisque deux nombres complexes dont le rapport est réel ont le même argument, on a

et

D'après ce qui précède, l'ellipse déterminée par les foyers d'affixe w1 et w3 et qui passe par l'origine O est aussi tangente aux côtés passant par les points z1 et z2. Par symétrie, cette ellipse est tangente (en leur milieu) aux quatre côtés du parallélogramme. C'est l'ellipse d'aire maximale inscrite dans un parallélogramme.

Si le théorème de Marden peut se généraliser à un parallélogramme, ce n'est pas le cas pour un quadrilatère quelconque. Un quadrilatère postulant à une ellipse inscrite tangente à ses quatre côtés doit pouvoir être l'image par une transformation affine d'un quadrilatère circonscrit à un cercle, c'est-à-dire d'un quadrilatère dont la somme des côtés opposés est constante. C'est justement le cas d'un parallélogramme, image affine d'un carré.

Lire la suite