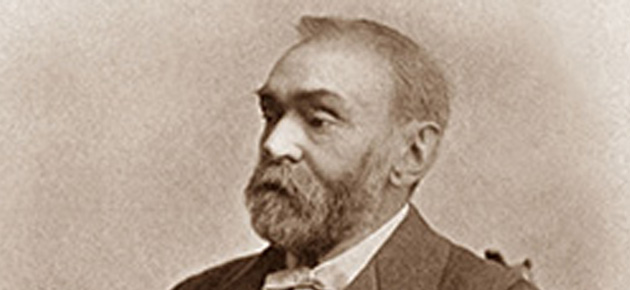

La récompense suprême pour un scientifique, mais surtout la plus prestigieuse, est aujourd'hui le prix Nobel. Le savant suédois Alfred Nobel (1833-1896), l'inventeur de la dynamite, représenté ci-dessus, avait légué dans son testament trente-deux millions de couronnes (une fortune pour cette époque !) pour distinguer un ou plusieurs savants en physique, en chimie et en médecine. Peut-être pour laisser une bonne image de lui, il avait aussi voulu qu'un prix soit attribué en littérature et à un artisan de la paix dans le monde. Aussi, depuis 1901, les grands hommes de sciences sont mis en valeur par ces récompenses et chaque nation s'enorgueillit chaque fois qu'un des siens en soit le récipiendaire. Un manque cependant apparaît crucial : la plus ancienne discipline scientifique, celle sur laquelle se basent la plupart des autres sciences, est absente de cette distribution. Les légendes les plus vaudevillesques circulent à ce propos. L'une d'entre elles a la peau dure : la femme de Nobel aurait trompé son mari avec le mathématicien suédois Gösta Mittag-Leffler. Seule objection à cette affaire, et de taille : Nobel est resté célibataire !

La Médaille Fields

Devant ce manque manifeste, le mathématicien canadien John Charles Fields propose, au congrès de Toronto en 1924, la création d'une médaille récompensant de jeunes mathématiciens (voir Tangente 149). Son but est d'apporter un soutien et une reconnaissance à ceux d'entre eux qui ont déjà produit des contributions majeures. Ce n'est pourtant que quatre ans après sa mort que sont attribuées les deux premières médailles Fields, au congrès d'Oslo en 1936. La première commission était présidée par Francesco Severi et se composait d'Élie Cartan, de George Birkhoff, de Constantin Carathéodory et de Teiji Takagi. Elle distingua le mathématicien finlandais Lars Valerian Ahlfors (1907-1996) pour ses travaux sur la théorie des fonctions et l'Américain Jesse Douglas (1897-1965) pour la résolution du problème de Plateau (qui consiste à trouver la surface d'aire minimale délimitée par une courbe gauche fermée sans point double). Interrompue par la guerre, la remise de médailles reprend en 1950 au congrès d'Harvard qui met à l'honneur le Français Laurent Schwartz (1915-2002) et le Norvégien Atle Selberg (1917-2007).

Devant ce manque manifeste, le mathématicien canadien John Charles Fields propose, au congrès de Toronto en 1924, la création d'une médaille récompensant de jeunes mathématiciens (voir Tangente 149). Son but est d'apporter un soutien et une reconnaissance à ceux d'entre eux qui ont déjà produit des contributions majeures. Ce n'est pourtant que quatre ans après sa mort que sont attribuées les deux premières médailles Fields, au congrès d'Oslo en 1936. La première commission était présidée par Francesco Severi et se composait d'Élie Cartan, de George Birkhoff, de Constantin Carathéodory et de Teiji Takagi. Elle distingua le mathématicien finlandais Lars Valerian Ahlfors (1907-1996) pour ses travaux sur la théorie des fonctions et l'Américain Jesse Douglas (1897-1965) pour la résolution du problème de Plateau (qui consiste à trouver la surface d'aire minimale délimitée par une courbe gauche fermée sans point double). Interrompue par la guerre, la remise de médailles reprend en 1950 au congrès d'Harvard qui met à l'honneur le Français Laurent Schwartz (1915-2002) et le Norvégien Atle Selberg (1917-2007).

Les congrès des mathématiciens se déroulant tous les quatre ans, c'est à ce rythme qu'est décernée la précieuse médaille, à deux mathématiciens jusqu'en 1962, puis à au plus quatre depuis 1966. Contrairement au prix Nobel, seuls les mathématiciens de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année en cours peuvent l'obtenir. De nos jours, elle est accompagnée d'un chèque de quinze mille dollars canadiens (environ dix mille euros). On surnomme souvent cette récompense, surtout dans la presse grand public, « prix Nobel des mathématiques ». Elle s'en distingue pourtant nettement puisqu'elle cherche à distinguer un jeune chercheur pour des travaux récents et non pour consacrer l'œuvre d'un grand savant !

La France, avec ses onze médailles Fields, talonne les États-Unis, treize fois récompensés. Cela montre la vigueur de l'école mathématique française. Parmi les lauréats français ou apparentés, on trouve Jean-Pierre Serre en 1954, René Thom en 1958, Alexander Grothendieck en 1966, Alain Connes en 1982, Jean-Christophe Yoccoz et Pierre-Louis Lions en 1994, Laurent Lafforgue en 2002, Wendelin Werner en 2006, Cédric Villani et Bào Châu Ngô en 2010, et enfin Artur Àvila en 2014. Deux Belges l'ont également obtenue, Pierre Deligne en 1978 et Jean Bourgain en 1994. Aucun citoyen suisse n'a encore reçu la médaille Fields ; cependant, deux lauréats ont été formés à l'université de Genève : le Néo-Zélandais Vaughan Jones distingué en 1990, et l'Autrichien Martin Hairer en 2014. Le Russe Stanislav Smirnov, professeur à l'université de Genève, a été honoré en 2010 pour des travaux partiellement réalisés en Suisse.

En 2014, la mathématicienne iranienne Maryam Mirzakhani est récompensée pour des travaux en géométrie (voir Tangente 160 et 162). Elle devient ainsi la première femme à obtenir la médaille Fields !

La recherche d'un impact médiatique

.jpg) Une panoplie d'autres prix couronnent les travaux des grands chercheurs en mathématiques. Le gouvernement norvégien décida, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Niels Abel, la création d'un prix portant son nom et décerné par un groupe de cinq mathématiciens. Ce prix, outre la rime, ressemble beaucoup plus au concept du prix Nobel que la Médaille Fields. Décerné tous les ans depuis 2003, il couronne souvent une carrière et ne comporte pas de limite d'âge. Son montant s'élève à six millions de couronnes norvégiennes (environ sept-cent cinquante mille euros). Son premier récipiendaire fut Jean-Pierre Serre, qui a joué un rôle clef dans l'élaboration dans leur forme moderne de la topologie, de la géométrie algébrique et de la théorie des nombres. Jacques Tits, Mikhaïl Gromov et Pierre Deligne l'ont également obtenu. Cette année, le prix a été décerné le 19 mai à Louis Nirenberg et John Nash pour leurs travaux sur les équations aux dérivées partielles ; ce dernier a trouvé la mort avec sa femme quatre jours plus tard dans un accident de voiture (voir Tangente 165).

Une panoplie d'autres prix couronnent les travaux des grands chercheurs en mathématiques. Le gouvernement norvégien décida, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Niels Abel, la création d'un prix portant son nom et décerné par un groupe de cinq mathématiciens. Ce prix, outre la rime, ressemble beaucoup plus au concept du prix Nobel que la Médaille Fields. Décerné tous les ans depuis 2003, il couronne souvent une carrière et ne comporte pas de limite d'âge. Son montant s'élève à six millions de couronnes norvégiennes (environ sept-cent cinquante mille euros). Son premier récipiendaire fut Jean-Pierre Serre, qui a joué un rôle clef dans l'élaboration dans leur forme moderne de la topologie, de la géométrie algébrique et de la théorie des nombres. Jacques Tits, Mikhaïl Gromov et Pierre Deligne l'ont également obtenu. Cette année, le prix a été décerné le 19 mai à Louis Nirenberg et John Nash pour leurs travaux sur les équations aux dérivées partielles ; ce dernier a trouvé la mort avec sa femme quatre jours plus tard dans un accident de voiture (voir Tangente 165).

Le magnat des médias hongkongais Run Run Shaw a créé en 2004 un prix annuel éponyme, doté d'un million de dollars dans chacune des disciplines couvertes (astronomie, sciences de la vie et médecine, mathématiques). L'objectif affiché est de concurrencer le prix Nobel. Dans le même esprit, on trouve les Breakthrough Prizes américains. Pour la première mention « Mathématiques » de nouveau ce prix annuel, cinq mathématiciens ont empoché chacun trois millions de dollars.

La fondation Wolf en Israël décerne depuis 1978 des prix annuels dans six disciplines : l'agriculture, la chimie, les mathématiques, la médecine, la physique et les arts. En mathématiques, son renom s'est terni depuis la création du prix Abel car l'objet de ces deux récompenses est fort proche. On retrouve parmi les lauréats souvent les mêmes noms : Serre, Deligne, Gromov, Tits… Cependant, le début du palmarès fait état de mathématiciens devenus mythiques et non récompensés au plus au niveau jusqu'alors comme Israel Gelfand, André Weil, Henri Cartan, Andreï Kolmogorov, Paul Erdös ou Oscar Zariski.

Le prix Crafoord, créé en 1982 par un industriel suédois, est décerné chaque année par l'Académie Royale des Sciences dans une discipline scientifique. Cette dernière change chaque année, le tour des mathématiques n'est revenu que six fois. Vladimir Arnold et Louis Nirenberg furent les premiers lauréats en 1982. Deux Belges l'ont obtenu, Pierre Deligne en 1988 et Jean Bourgain en 2012. Alain Connes est le seul Français à y avoir inscrit son nom, si l'on excepte Alexander Grothendieck, qui d'une part se disait apatride et d'autre part l'a refusé en 1988.

Le prix italo-suisse Balzan honore depuis 1961 des actes scientifiques, culturels, ou humanitaires. Doté de sept cent cinquante mille francs suisses, il a la particularité d'être décerné en alternance à Berne et à Rome. Parmi les mathématiciens lauréats, on retrouve Andreï Kolmogorov en 1962, Enrico Bombieri en 1980, Jean-Pierre Serre en 1985, Armand Borel en 1992, Mikhaïl Gromov en 1999 et Pierre Deligne en 2004.

D'innombrables autres récompenses existent pour les chercheurs. Au niveau français, la médaille d'or du CNRS est décernée depuis 1954, et rarement à un mathématicien : seuls Émile Borel en 1954, Jacques Hadamard en 1956, Henri Cartan en 1976, Jean-Pierre Serre en 1987 et Alain Connes en 2004 en furent lauréats. L'Académie des Sciences est également à l'origine de nombreuses distinctions.

L'attribution de ces prix n'est certainement pas la motivation première des grands chercheurs. Ils sont animés d'un désir forcené de faire avancer le savoir, de s'aventurer dans des pistes non encore défrichées. Ces récompenses ont cependant l'intérêt de sortir de l'ombre les plus grands mathématiciens et de faire connaître au grand public l'importance de leurs recherches.

Lire la suite gratuitement