De la sélection des élites sur des bases culturelles ambitieuses dépend la vitalité d'une démocratie. Pourtant, nombre de politiques semblent renier le rôle social bénéfique de l'excellence et son importance dans l'avenir d'un pays.

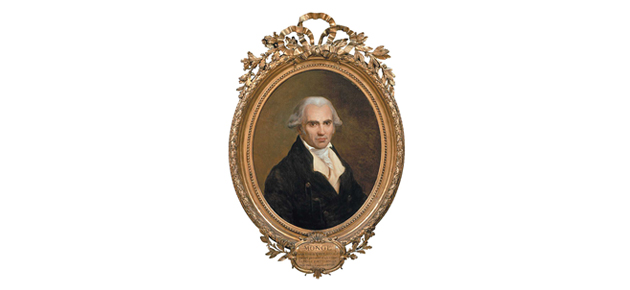

Gaspard Monge (1746–1818), brillant mathématicien, mais fils de marchand forain, engagé comme dessinateur en 1765 à l'école militaire de Mézières, ne peut, en dépit de son talent reconnu par tous, devenir officier du génie puisqu'il n'est pas de famille noble.

Les distributions des prix à la fin de l'année scolaire étaient des fêtes qui sentaient bon les costumes du dimanche, les mères en chapeau à voilette, les discours républicains longs et nombreux, l'encouragement à la lecture et la revanche de l'élève primé qui surmontait les inégalités de fortune et de rang social. C'est aujourd'hui une relique disparue dans le tourbillon de Mai 1968. Mais elle était déjà, auparavant, contestée par certains ministres, lesquels stigmatisaient un trop grand individualisme : ainsi, le Concours général fut supprimé en 1904 (puis rétabli en 1921), au motif que la préparation méthodique des élèves les plus susceptibles d'obtenir des prix se faisait au détriment des autres.

Le rituel annuel de la distribution des prix ne reviendra pas : il semble qu'on ne puisse plus imaginer aujourd'hui que l'obtention d'un prix puisse constituer un motif de dépassement de soi au niveau scolaire. Mais la disparition de la cérémonie pose la question de ce qu'on appelle l'élitisme.

Égalité n'est pas nivellement par le bas

L'élitisme, qui consiste à mettre en avant les personnes les plus compétentes d'un domaine, est démodé, sent le soufre. Ainsi, l'élitisme républicain confère à une minorité des privilèges découlant de qualités acquises, culture, mérite ou aptitudes. Il est chargé aujourd'hui de connotations négatives de la part de nombre de politiques, qui estiment incorrect de privilégier une minorité par rapport au plus grand nombre. Pourtant, n'est-il pas naturel de s'appuyer sur la compétence ?

Certes, l'élitisme peut engendrer des travers politiques, que Rousseau avait analysés : au lieu d'agir pour aller dans le sens que la majorité veut, l'élite politique peut être tentée d'agir sur elle, de la conformer à son idéologie.

Une constante est que, dans toute société, une minorité gouverne un pays et que tous s'accordent pour penser que l'aristocratie de la pensée et du talent est préférable à celle de la naissance ou de l'argent. Dans ce contexte, une volonté de nivellement des inégalités intellectuelles, naturelles ou acquises, est pernicieuse, car elle ne peut s'exercer que par le bas, enfermant les jeunes dans celles de l'environnement familial. C'est pourtant ce à quoi on assiste aujourd'hui ! Un exemple en est le projet de l'abandon des notes, qui sont pourtant une incitation au travail et un critère objectif (même si ce n'est pas le seul et s'il n'est pas parfait) du savoir et souvent du talent.

L'humanité avance par les travaux des pionniers intelligents qui surpassent de cent coudées la pensée moyenne. Le souci d'une démocratie est de favoriser leur éclosion.

Jean-Jacques Duby, spécialiste de l'enseignement des sciences, a écrit que si la force instantanée d'une collectivité est sa moyenne, sa force à long terme est sa variance : elle permet à ses membres d'évoluer et de s'adapter à des contextes non prévus. Hélas, qui dit variance dit existence de personnes plus faibles que d'autres, du mauvais côté de la gaussienne et qui s'en trouvent sanctionnées. Est-ce si nocif ? D'autant qu'en favorisant l'aspiration à l'excellence, on fait progresser la moyenne, voire même les tranches inférieures !

Aux États-Unis, les examens ne sont pas qu'une sanction, mais une assistance au choix de vie. Le système universitaire y est efficace et humain ! Par exemple, une épreuve écrite et orale difficile (30 % de reçus), préalable à l'accession au travail de thèse, y a cours : elle porte sur un domaine d'étude (mathématique, physique, chimie, langue…) sans programme bien défini et a pour but d'évaluer à la fois les connaissances du candidat et son aptitude à réagir à un problème particulier. Les candidats recalés acceptent le verdict, non comme un camouflet à leur intelligence, mais à l'inadéquation de leur souhait aux nécessités de la discipline. Le président du département concerné reçoit ces malheureux candidats un à un pour discuter avec eux de leur orientation future en fonction de leurs talents dans d'autres secteurs.

La formation scientifique de l'élite : une clé

Idéalement l'enseignement et les critères sur lesquels sont sélectionnées les élites doivent favoriser le progrès et le bien de la nation. On peut cependant observer des comportements pervers.

Emmanuel Berl, dans Mort de la morale bourgeoise (Jean-Jacques Pauvert, 1965), stigmatise les bourgeois de 1929 pour qui l'objet de la culture est moins d'instruire que de classer. Par peur de la progression sociale des ingénieurs et des technocrates, face à un prolétariat dont la bourgeoisie perçoit la force montante avec le progrès de l'industrialisation, ils avaient remis au goût du jour et dans les programmes scolaires la culture classique (renforcement du latin, du grec et de l'histoire). Ainsi, écrivait Emmanuel Berl, « un bon mécanicien ne sera pas cultivé du fait qu'il est un bon mécanicien. Il faut encore qu'il sache que François Ier a dit : “Tout est perdu fors l'honneur.” »

Ces travers persistent : il n'y a pas, dans la culture des politiques issus de l'ENA (École Nationale d'Administration), de place pour les sciences. Les épreuves scientifiques (sauf les mathématiques) ont disparu des concours d'entrée aux écoles de commerce. Pourtant, pour diriger la cité, les Grecs anciens, inventeurs de la démocratie, auraient certainement privilégié un savant à l'équivalent de nos énarques.

Dans la même veine interdisant aux scientifiques l'accès à la direction du pays, on voit disparaître les ingénieurs généralistes au profit de spécialistes formés dans des écoles nouvelles aux cursus étroits, mais dont les élèves sont immédiatement utilisables à la sortie. La formation tôt spécialisée est dangereuse dans la mesure où les techniques évoluent vite ; au contraire, les ingénieurs généralistes peuvent plus facilement changer d'affectation. La sectorisation fait fi aussi de l'analogie et du transfert d'une discipline scientifique à l'autre, transfert qui reste un moteur de perfectionnements, voire de découvertes. Enfin, ce sont de grands ingénieurs qui ont créé des industries florissantes. En bref, les orientations semblent décourager les efforts des jeunes, qui ne pensent plus avoir un bâton de maréchal dans leur giberne. Il ne faudrait pas arguer des dérives pour abandonner l'idéal d'une élite compétente, qui est un fondement de la démocratie et une source de richesses pour la nation.

Lire la suite gratuitement