Les premières courbes et surfaces utilisées en architecture sont les droites et les plans. Même la voûte semble être née plate ! Pour permettre une ouverture dans un mur, traditionnellement, on posait au-dessus une pierre assez longue en guise de linteau, comme dans le cas de cette porte.

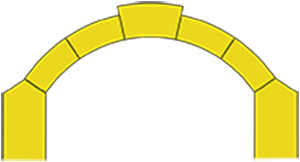

S'ils ne disposaient pas de pierres assez longues, dès l'Antiquité, les architectes ont trouvé un moyen d'y pallier en utilisant plusieurs pierres plus petites disposées de façon à ce que le poids de l'ensemble bloque le linteau. La pierre centrale, en coin dans le dispositif, est appelée la clef de voûte. Il est probable que cette méthode ait été trouvée par essais et erreurs, même si elle s'explique très bien par la pesanteur, en calculant le bilan des forces exercées, ce que les ingénieurs savaient faire à l'époque d'Archimède (IIIe siècle avant notre ère). Il est important que les appuis sur les côtés soient suffisamment lourds pour ne pas être déplacés par la poussée latérale exercée par le linteau.

Linteau de porte avec clef de voûte (au centre).

Pour des ouvertures plus importantes, les architectes ajoutaient simplement des colonnes ou des caryatides, qui sont des colonnes sculptées en forme de femmes (la variante masculine se nommant atlante), ce qui produit des édifices comme l'Érechthéion sur l'Acropole d'Athènes. Ces colonnes étaient alors surmontées de linteaux comme une porte.

La même idée fonctionne avec des voûtes en arc de cercle comme en construisaient les Romains, mais que l'on trouve déjà chez les Égyptiens et les Grecs, dans des constructions utilitaires comme des entrepôts ou des canalisations. Ici encore, le poids de la voûte s'exerce sur les piliers latéraux dont la masse assure la stabilité de l'ensemble.

Voûte avec clef maintenant l'ensemble

Ces voûtes peuvent être prolongées pour former le plafond d'une salle. Elles servent aussi à construire des ponts, comme les deux ponts d'Albi, le vieux (datant de 1040) et le neuf (en 1867).

Le pont vieux d'Albi (en premier plan) possède des arches ogivales, le pont neuf (en second plan) a des arches en plein cintre.

Dôme : le difficile équilibre

Mis à part les toits plats ou en pentes et les voûtes, les Grecs ont eu l'idée de toits hémisphériques, autrement dit de dômes. Le principe de la stabilité de ces structures repose sur des murs solides, calculés pour soutenir le dôme, comme pour les voûtes. Les dômes de l'Antiquité, comme celui de Sainte-Sophie à Constantinople (aujourd'hui Istanbul), ont des assises massives, qui permettent la stabilité du tout, même si le dôme de Sainte-Sophie s'écroula en 1346, suite à un séisme survenu deux ans plus tôt.

La cathédrale Santa Maria del Fiore de Florence posa un problème plus épineux. En 1418, la cathédrale était achevée mis à part un trou béant de 45 m de diamètre au-dessus d'un tambour octogonal de 53m de haut. D'après les plans de l'architecte initial, décédé depuis longtemps, un dôme devait reposer sur ce tambour. L'ennui est que personne ne savait ni comment le faire tenir sur une structure aussi légère, ni comment le construire sans échafaudage en bois, comme on le faisait à l'époque mais impossible ici du fait de la trop grande portée. La question fut mise au concours et Filippo Brunelleschi (1377-1446) le remporta avec une double structure légère, une à l'extérieur, l'autre à l'intérieur. Finalement, le tout fut monté progressivement par anneaux horizontaux et sans échafaudage, un peu comme on le fait dans certains pays d'Afrique pour des cases en forme d'ogive. Ce type de construction semble venir de l'antique Nubie : on en trouve en Haute-Égypte.

Dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore, vu de son campanile. Il est posé sur un tambour octogonal.

Les pratiques changent avec l'utilisation de l'acier et du béton armé. Il devient alors possible de créer d'autres formes et, pour commencer, des formes classiques mais plus élancées comme celles des premiers gratte-ciels. Les bâtiments ont tendance à tous devenir de grands rectangles, comme on peut le voir sur cette vue de Hong-Kong, que l'on pourrait retrouver dans tout le nouveau monde.

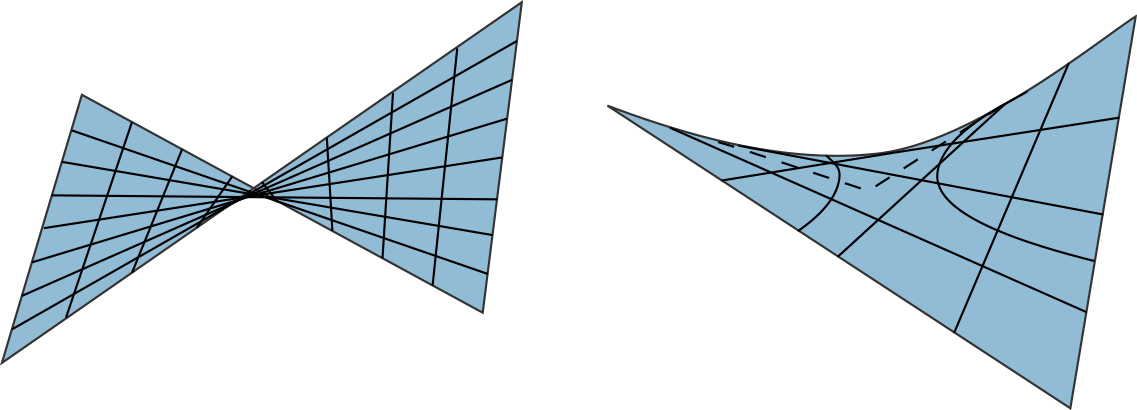

Ensuite, on inventera des toits plus originaux, en forme de paraboloïde hyperbolique par exemple. L'idée est encore rationaliste puisque, pour construire de telles structures, il suffit de deux familles de droites, qui sont les poutrelles métalliques. Si vous voulez en réaliser une maquette, partez d'un rectangle flexible et tendez, à intervalles réguliers, des élastiques entre les côtés opposés. Tournez alors deux des côtés opposés d'un même angle, mais dans des sens inverses. Vous obtenez une surface réglée (faite de droites) appelée paraboloïde hyperbolique car on peut y voir des paraboles et des hyperboles. Cette forme a été utilisée pour des toits dans un grand nombre d'édifices, notamment des églises. Une autre surface réglée, l'hyperboloïde de révolution, est également très utilisée en architecture, en particulier pour construire des châteaux d'eau et des tours de refroidissement de centrales thermiques ou nucléaires. Dans les deux cas, les deux familles de droites de la surface lui assurent tout à la fois facilité de construction et rigidité.

Deux vues d'un paraboloïde hyperbolique. Sur celle de gauche, on voit sa construction par des droites génératrices ; celle de droite montre une parabole en contour au fond et une hyperbole tracée sur la surface.

Deux vues d'un paraboloïde hyperbolique. Sur celle de gauche, on voit sa construction par des droites génératrices ; celle de droite montre une parabole en contour au fond et une hyperbole tracée sur la surface.

Mouvements contemporains

Architecture moderne à Hong-Kong.

Architecture moderne à Hong-Kong.

Dans les années 1920, en Union soviétique, un courant architectural a cherché à exploiter les possibilités modernes pour magnifier le communisme, ce qui a fourni des constructions originales. Ainsi l'hôtel Isset à Ekaterinbourg a une forme de faucille et de marteau… que l'on ne peut voir que du ciel. Si vous allez y dormir, vous aurez un certain mal à vous en rendre compte !

De façon plus intéressante, l'époque moderne voit apparaître un mouvement déconstructiviste désirant s'opposer à la rationalité de l'architecture moderne représentée par les gratte-ciels « classiques ». Un grand nombre d'autres mouvements ont vu le jour dans la dernière moitié du XXe siècle : il serait difficile de les classifier. Dans tous les cas, il s'agit d'une rupture avec les formes dépouillées des gratte-ciels classiques. Une des grandes réussites de ce style est l'opéra de Sydney, fait d'une série de plusieurs coquilles dont la réunion pourrait former une sphère de 75m de diamètre, ce qui a simplifié sa fabrication : le toit est ainsi constitué de 1 056 006 tuiles identiques.

L'opéra de Sydney vu de la baie.

L'opéra de Sydney vu de la baie.

Si l'esthétique de l'opéra de Sydney est incontestée, il n'en est pas de même d'autres bâtiments modernes pourtant intéressants comme, par exemple, le Gherkin à Londres, dont le nom vient de sa forme de cornichon.

Le Gherkin, tour d'acier et de verre de 180 m de haut, contraste avec les autres bâtiments de la City.

Le Gherkin, tour d'acier et de verre de 180 m de haut, contraste avec les autres bâtiments de la City.

Dans le Gherkin, la surface est plaquée comme un décor sur la structure. Il en est de même du musée Soumaya de Mexico. La construction avait commencé par la structure en béton armé, dégageant les différentes salles du musée auxquelles on accède le long d'une allée hélicoïdale. Cette structure est maintenue par un exosquelette fait de tiges d'acier incurvées. La surface du musée Soumaya a alors été couverte par une multitude de triangles sur lesquels ont été posées seize mille tuiles hexagonales d'aluminium. Tout le long du jour, le soleil joue sur ces tuiles, ce qui n'est pas le moindre intérêt de ce bâtiment.

Construction du musée Soumaya à Mexico où l'on voit son exosquelette.

Construction du musée Soumaya à Mexico où l'on voit son exosquelette.

Reflets du soleil sur le musée Soumaya.

Reflets du soleil sur le musée Soumaya.

Pour un résultat très différent, faisant plus penser à l'univers de J. R. R. Tolkien et du Seigneur des anneaux qu'à celui de George Lucas et de Star Wars, le toit du centre Beaubourg de Metz a été construit sur des principes semblables.

Le centre Beaubourg de Metz.

Le centre Beaubourg de Metz.