Rhazès

Abou Bakr Mohammad ibn Zakariya ar-Razi, connu en France sous le nom de Rhazès, est né en 865 à Ray, ville proche de l'actuelle Téhéran. De langue persane, il écrira toute son œuvre en arabe. D'abord musicien, il s'intéresse très vite à l'alchimie, la philosophie, les mathématiques et l'astronomie. Il affirme en particulier que la terre est ronde, idée qui était très loin d'être acceptée par tous à l'époque. Atteint d'une maladie des yeux, il se tourne vers la médecine après 30 ans et se plonge dans les œuvres de Galien et d'Hippocrate. On le charge alors de la direction d'un hôpital, et c'est de manière très rationnelle qu'il le dirige en insistant sur l'importance de la prévention et de la diététique. Il explique l'importance d'observer de manière précise les symptômes et d'en déduire le bon diagnostic grâce aux connaissances théoriques qu'il a établies. Le premier, il remarque que certains dérèglements ont des origines psychosomatiques. Rhazès est surtout connu pour avoir développé la pharmacologie en tant que discipline inhérente à la médecine et il est sans doute le premier à introduire des éléments chimiques comme médicaments. Son influence dans le domaine durera en Occident jusqu'au xviie siècle. On lui doit de nombreux ouvrages, en particulier Kitab al-Hawi fi al-Tibb, une somme de toutes les connaissances médicales de l'époque.

Abou Bakr Mohammad ibn Zakariya ar-Razi, connu en France sous le nom de Rhazès, est né en 865 à Ray, ville proche de l'actuelle Téhéran. De langue persane, il écrira toute son œuvre en arabe. D'abord musicien, il s'intéresse très vite à l'alchimie, la philosophie, les mathématiques et l'astronomie. Il affirme en particulier que la terre est ronde, idée qui était très loin d'être acceptée par tous à l'époque. Atteint d'une maladie des yeux, il se tourne vers la médecine après 30 ans et se plonge dans les œuvres de Galien et d'Hippocrate. On le charge alors de la direction d'un hôpital, et c'est de manière très rationnelle qu'il le dirige en insistant sur l'importance de la prévention et de la diététique. Il explique l'importance d'observer de manière précise les symptômes et d'en déduire le bon diagnostic grâce aux connaissances théoriques qu'il a établies. Le premier, il remarque que certains dérèglements ont des origines psychosomatiques. Rhazès est surtout connu pour avoir développé la pharmacologie en tant que discipline inhérente à la médecine et il est sans doute le premier à introduire des éléments chimiques comme médicaments. Son influence dans le domaine durera en Occident jusqu'au xviie siècle. On lui doit de nombreux ouvrages, en particulier Kitab al-Hawi fi al-Tibb, une somme de toutes les connaissances médicales de l'époque.

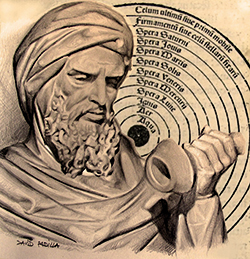

Avicenne

Né près de Boukhara vers 980, Avicenne, de son vrai nom Ibn Sina, s'intéresse très jeune à de nombreuses disciplines. Il reste célèbre comme philosophe et comme médecin. Cependant, il étudie aussi les sciences et s'intéresse tant à l'algèbre qu'à la géométrie. C'est sans doute par une approche théologique qu'il se penche sur la notion d'infini et réfléchit aussi sur la notion de continu. En logique, il reprend le principe de non contradiction d'Aristote. Il préconise aussi, bien avant Descartes, l'expérimentation pour faire avancer les sciences.

Né près de Boukhara vers 980, Avicenne, de son vrai nom Ibn Sina, s'intéresse très jeune à de nombreuses disciplines. Il reste célèbre comme philosophe et comme médecin. Cependant, il étudie aussi les sciences et s'intéresse tant à l'algèbre qu'à la géométrie. C'est sans doute par une approche théologique qu'il se penche sur la notion d'infini et réfléchit aussi sur la notion de continu. En logique, il reprend le principe de non contradiction d'Aristote. Il préconise aussi, bien avant Descartes, l'expérimentation pour faire avancer les sciences.

À 18 ans, il achève des études de médecine et entame alors la traduction en arabe des œuvres d'Hippocrate et de Galien. Il vit alors à la cour et se fait une grande réputation en soignant des personnages influents. Suite à une disgrâce, il se réfugie à la cour de l'Emir d'Ispahan. Atteint en 1037 de troubles gastriques, il décède sans réussir à se soigner.

Avicenne écrit de très nombreux ouvrages tant en philosophie qu'en théologie. Cependant son Canon de la médecine, en arabe

Al-Qânûn fi'l-Tibb, achevé en 1025, connaîtra un immense succès tant en Orient qu'en Occident. On y trouve des descriptions minutieuses des maladies, y compris des troubles nerveux. Avicenne s'interroge sur leur propagation et propose des remèdes.

Averroès

Averroès, de son vrai nom, Ibn Rochd, voit le jour à Cordoue en 1126. Sa renommée en tant que philosophe, en particulier son analyse d'Aristote, se diffuse dans les Universités de l'Occident médiéval. Aussi, on oublie parfois la composante scientifique du personnage, en particulier ses travaux sur la médecine.

Averroès, de son vrai nom, Ibn Rochd, voit le jour à Cordoue en 1126. Sa renommée en tant que philosophe, en particulier son analyse d'Aristote, se diffuse dans les Universités de l'Occident médiéval. Aussi, on oublie parfois la composante scientifique du personnage, en particulier ses travaux sur la médecine.

Averroès suit à Cordoue des études de théologie et ce n'est qu'ensuite qu'il étudie les sciences, en particulier l'astronomie, la physique et la médecine. À la demande du Calife, il se lance dans l'étude d'Aristote dont il deviendra le principal commentateur.

Connu aussi comme médecin, Averroès insiste sur la nécessité de s'appuyer sur l'observation et l'expérimentation. Son apport se concentre surtout sur un étude détaillée de l'anatomie. Il recueille tout son savoir médical dans un ouvrage qu'il intitule Kitab al-Kulliyate fi al-Tibb (le livre de la médecine universelle), connu en Occident sous le nom latinisé de Colliget.

Suspecté d'hérésie à la fin de sa vie, il termine ses jours à Marrakech, loin de son Andalousie natale. Son œuvre, longtemps délaissée par les Arabes, se transmettra avant tout grâce à des traducteurs juifs pour atteindre l'Occident chrétien.

Lire la suite