La représentation de notre planète fut dès le départ habitée par l’obsession de sa perfection. La sphère étant supposée être la forme parfaite par excellence, la Terre ne pouvait être que sphérique. Or cette idée de perfection interdit le mouvement (car tout mouvement induit un changement de statut). Il faut attendre le XX e siècle pour que l’on commence enfin à proposer des modèles terrestres qui ne soient pas fixistes.

Auparavant, il fallait bien admettre une certaine mobilité verticale de la croûte terrestre (étant donné l’observation de séismes et la présence de volcans), mais aucun déplacement horizontal n’était admis.

Alfred Lothar Wegener (1880–1930).

Dès 1596 pourtant, le cartographe anversois Abraham Ortelius (1527–1598) remarqua la profonde similitude entre l’est des côtes américaines et l’ouest des côtes africaines. Il formula alors l’hypothèse selon laquelle ces continents auraient pu être réunis autrefois. Cette hypothèse fut plusieurs fois reprise, jusqu’à ce que le géographe français Antonio Snider-Pellegrini (1802–1885) propose une première ébauche de théorie de dérive des continents. Curieusement, le modèle de Snider-Pellegrini s’inscrivait dans une perspective biblique et résolument chrétienne, évoquant notamment le Déluge pour expliquer les catastrophes qui auraient conduit à la séparation des continents…

Un modèle qui peine à s’imposer

L’idée d’une dérive continentale ne s’impose pas au XIX e siècle et, jusqu’au début du XX e siècle, le fixisme domine, malgré une communication de Frank Bursley Taylor (1860–1938) à la Société américaine de géologie en 1908. Le savant fonde son hypothèse de dérive continentale sur des observations crédibles et argumentées, mais rien n’y fait…

Quatre ans plus tard, indépendamment des travaux de Taylor, le météorologue allemand Alfred Wegener présente lui aussi un exposé argumenté de la théorie de la dérive des continents. Malgré la solidité des arguments, le modèle ne séduit toujours qu’une minorité de scientifiques !

En 1915, le persévérant Wegener publie Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (« La genèse des continents et des océans »), article dans lequel il accumule les arguments et les preuves qui valident sa théorie. Le talon d’Achille de son modèle tenait à ce qu’il n’avait pas de justification mécanique : la dérive des continents était constatée, mais pas expliquée. La morphologie de notre planète était encore inconnue ; il faudra encore plusieurs étapes pour arriver à la théorie actuellement en vigueur.

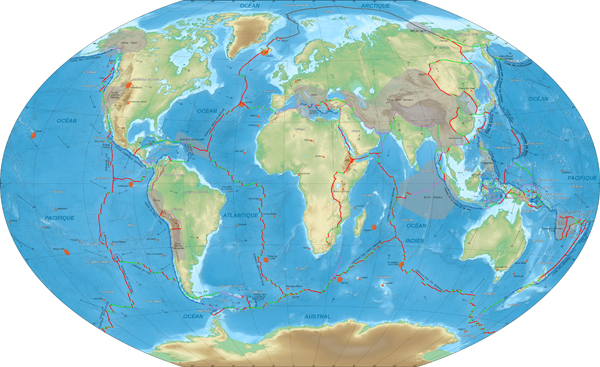

La tectonique des plaques va s’imposer à partir de la fin des années cinquante et du début des années soixante, sous l’impulsion d’océanographes observant les dorsales océaniques et de géophysiciens étudiant ce que l’on nomme le manteau, c’est-à-dire la couche intermédiaire entre le noyau terrestre proprement dit et la mince croûte sur laquelle nous évoluons et dont la constitution est modélisée sous l’appellation de pyrolite.

Le patron qui habille la Terre…

La théorie synthétique de la tectonique des plaques est la résultante des travaux de nombreux chercheurs, dont le géophysicien canadien John Tuzo Wilson, le géophysicien britannique Dan Peter McKenzie, le géodynamicien français Xavier Le Pichon et les sismologues américains John Ertle Oliver et Bryan Isacks. Leurs travaux conjoints établissent que la croûte terrestre n’est pas constituée d’une pièce, comme on l’avait toujours pensé, mais qu’elle consiste en une série de « plaques » dérivant sur le manteau et se frottant les unes aux autres. Le manteau est constitué de roches faiblement radioactives qui se désintègrent et engendrent de la chaleur, ce qui fait que la température du manteau est variable. Les parties les plus chaudes, moins denses, vont remonter vers la surface (selon le principe d’Archimède), induisant des mouvements. À certains endroits, la matière remonte (ce sont les dorsales, la majorité sur notre terre étant océaniques) ; à d’autres, elle redescend (ce sont les zones de subduction). En surface, les plaques dures se déplacent des dorsales vers les zones de subduction : c’est la dérive des continents.

Le modèle géologique de la tectonique des plaques permet d’illustrer la notion de « couture » (au sens vestimentaire usuel) dans le modèle développé par le mathématicien français Étienne Ghys. Mais les coutures réelles ne sont ni régulières ni souples : les plaques rugueuses se frottent les unes aux autres sous la poussée des dorsales, provoquant l’apparition de montagnes et de rifts dans le meilleur des cas, engendrant des séismes dans le pire. Contrairement aux surfaces des mathématiciens (voir FOCUS), celles des géologues ont une épaisseur, une matérialité…