Auguste (1862-1954)

Auguste (1862-1954)

et Louis Jean (1864-1948) Lumière.

D'un côté, on associe à Georges Méliès la fantaisie de l'homme de spectacle qui confectionne à l'écran des œuvres de fiction. De l'autre côté, on attribue aux frères Lumière la rigueur technique qui produit le cinéma du réel. L'art opposé à la science, en quelque sorte… Mais comme souvent, la réalité rechigne à se conformer à cette vision simpliste. Les films des frères Lumière sont loin d'être dépourvus de vertus artistiques. Ensuite, contrairement à ce que l'on imagine parfois, Georges Méliès était également féru de technique.

Des chaussures à l'illusionnisme

Marie Georges Jean Méliès (1861-1938).

Marie Georges Jean Méliès (1861-1938).

« Ce sont surtout les machines qui m'intéressent, la mécanique » dit le jeune Méliès à propos de l'usine de chaussures de son père. Et c'est à lui que l'on s'adresse lorsqu'une machine est défectueuse. Plus tard, Méliès, qui avait peu de goût pour les chaussures, se lance dans une carrière d'illusionniste. Il achète un théâtre magique : le théâtre Robert-Houdin. Là encore, c'est Méliès qui se charge de réparer les automates truqués. À cette époque, nulle standardisation ! Réparer des mouvements d'horlogerie ou des machines voulait alors dire refaçonner complètement les pièces défectueuses. Lorsqu'il se lance dans le cinéma, il met son nez dans tous les domaines techniques : avec ses collaborateurs, il ira jusqu'à fabriquer et faire breveter une nouvelle caméra.

Tout ceci ne fait pas de Méliès un génie mathématique, mais on peut en déduire qu'il n'a pas rechigné à régler les nombreuses difficultés techniques auxquelles il fut confronté, quitte à utiliser l'empirisme et la pifométrie pour résoudre les problèmes mathématiques qui les sous-tendent.

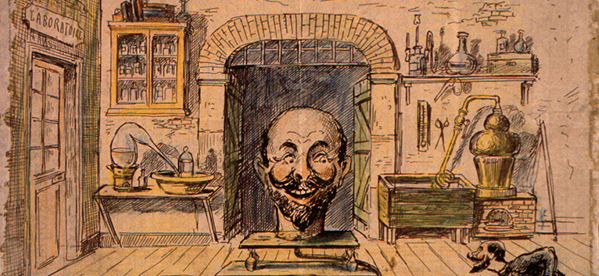

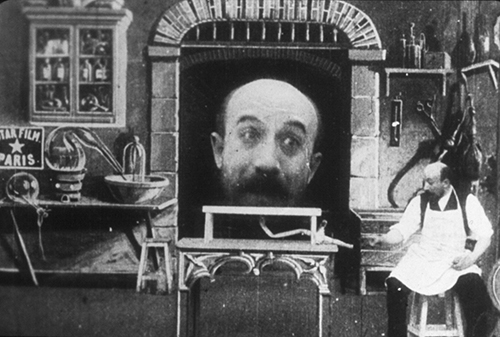

Méliès était le roi des effets spéciaux. Il a inventé de nombreuses techniques de trucage qui furent largement utilisées durant toute l'histoire du cinéma. Voyons comment il a réalisé le trucage principal du film l'Homme à la tête en caoutchouc (Star Film, 1901).Voici l'effet tel qu'il est décrit par Méliès lui-même : « Un chimiste dans son laboratoire place sur une table sa propre tête bien vivante, puis, fixant à cette tête un tuyau de caoutchouc et un soufflet, il se met à souffler dans la tête de toutes ses forces. Aussitôt, la tête augmente de volume et finit, tout en grimaçant, par prendre des proportions colossales. »

À la suite de quelques péripéties – la tête est dégonflée, regonflée –, la tête est emplie d'air plus que raison et finit par éclater.

Cet effet met en œuvre plusieurs techniques. Pour commencer, tout cela n'est possible que par une double exposition. C'est l'une des techniques de base chez Méliès, qui permet par exemple de voir deux fois le même acteur dans la même image : on le filme une première fois sur un fond noir ou devant un décor partiellement noir (car ce qui est noir n'impressionne pas la pellicule). Lorsque la scène est finie, on arrête de tourner la manivelle qui fait avancer le film, puis dans la caméra le film est rembobiné jusqu'au début de la scène. Le comédien se met à la place du second personnage et on refilme la même scène, toujours sur fond noir. C'est ainsi que, dans ce film, on peut voir Méliès interprétant les deux rôles principaux : le chimiste qui gonfle la tête et la tête qui augmente de volume.

Cette technique, qui semble élémentaire, demandait une certaine virtuosité, car tout se passait « à l'aveugle » : il fallait compter le nombre de tours de manivelle qu'avait nécessités la scène pour pouvoir rembobiner la pellicule dans la caméra et la recaler au début de cette séquence. Ensuite, la scène était rejouée avec le même nombre de tours de manivelle. Les repérages spatiaux étaient tout aussi précaires.

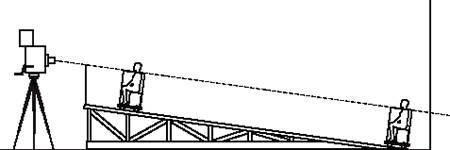

Ce premier trucage permet d'en utiliser un autre, un peu moins courant chez Méliès : l'objet qui change de taille. Cet effet est obtenu par un genre de travelling : la distance entre l'objet et la caméra s'amenuise ; ainsi, il semble s'agrandir. Contrairement au travelling, ce n'est pas la caméra qui se déplace, mais l'objet, qui est placé sur un petit wagonnet roulant sur des rails afin d'obtenir un mouvement fluide et parfaitement rectiligne.

Le schéma montre le dispositif. La caméra est donc fixe, mais la tête se déplace vers la caméra. Dans cette prise de vue, on ne veut voir que la tête, donc tout doit être noir (sauf la tête). Pour obtenir ce résultat, Méliès s'est enfermé dans une boîte noire et seule sa tête dépasse au-dessus. Précaution supplémentaire, un cache dissimule la boîte. Derrière la tête, le fond est noir. La boîte à roulette coulisse sur des rails. Lorsqu'elle se rapproche de la caméra, le public voit la tête grandir.

Dans le film, la tête est posée sur un petit plateau à pieds qui est posé sur une table. Il faut que le cou semble toujours reposer sur ce plateau, donc lors du tournage, quelle que soit sa distance à la caméra, le cou doit toujours être à la même hauteur. C'est pourquoi les rails sont inclinés : ils montent vers la caméra.

Un petit coup de Thalès…

Georges Méliès changeait rarement son dispositif de tournage ; cela nous permet de savoir comment il a tourné ses films. En 1901, l'année de l'Homme à la tête en caoutchouc, la distance de sa caméra au décor de fond est de 11 m. À cette distance, la largeur du champ de sa caméra est de 8 m. En admettant que les personnages jouent 1 mètre en avant du décor de fond, de combien Méliès a dû rapprocher son petit wagonnet pour que sa tête puisse tripler de hauteur, comme on le voit à l'écran ?

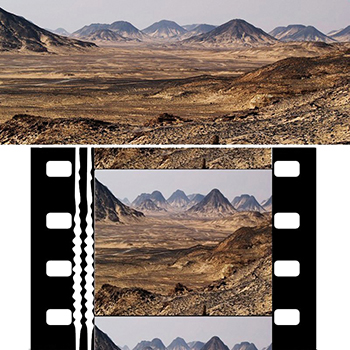

En haut : image originale.

En haut : image originale.

En bas : photogramme anamorphosé sur une pellicule argentique 35 mm (procédé Cinemascope).

Cette petite application du classique théorème de Thalès permet tout aussi bien d'expliquer les anamorphoses, à savoir les déformations des images d'un film (produit pour grand écran) à l'aide d'un système optique ou électronique afin de l'adapter à l'écran de votre téléviseur.

Dans le film, le plateau sur lequel repose la tête de Méliès est à un tiers de la hauteur de l'image. Sachant que le rapport de format de l'image cinématographique s'est rapidement fixé à 4 / 3 (c'est-à-dire que le rapport entre la largeur et la hauteur de l'image est environ de 1,33), quel angle faut-il donner aux rails pour que le cou reste à une hauteur constante pendant toute la scène ?

Aux lecteurs de Tangente de trouver une solution précise ! Méliès, lui, dans la description qu'il a donnée de ce trucage, nous livre sa méthode : tout a été calculé par tâtonnements en traçant, à la craie, des repères sur le sol. C'est une méthode tout ce qu'il y a de plus heuristique, qui conduit également à un résultat satisfaisant, mais qu'il faut complètement remettre en œuvre minutieusement lors d'un autre projet…

Lire la suite