Les pionniers du cinématographe employaient des objets parfois insolites, que vous pouvez toujours admirer au Musée des arts et métiers (60 rue Réaumur, 75003 Paris).

Le fusil chronophotographique

Étienne-Jules Marey, 1882.

Le physiologiste Étienne-Jules Marey (1830-1904) a substitué, dans le cadre de ses travaux sur la locomotion humaine et animale, la photographie à la méthode graphique pour reproduire les phases du mouvement. La méthode graphique, basée sur la chronographie, conduisait à des résultats parfois imprécis. S'inspirant des travaux d'Eadweard Muybridge (1830-1904) et de Jules Janssen (1824-1907), Marey invente le fusil photographique pour étudier le vol des oiseaux et de la chauve-souris. Il réduit les temps de pose en employant le procédé au gélatino-bromure d'argent. Le fusil, équipé d'un obturateur et d'un magasin circulaire contenant les surfaces sensibles, photographie instantanément, douze fois par seconde, l'animal visé. On obtient ainsi une série d'images successives sur une même plaque sensible, l'épreuve constituant un document d'étude propre à l'analyse. Marey appliqua le fusil à l'étude de la locomotion de diverses espèces animales (chevaux, ânes, chiens) et de l'être humain.

Un premier appareil familial

André Merle, établissements Continsouza, 1926

Pathé-Cinéma commercialise dans les années 1920 une petite caméra et un projecteur, baptisés Pathé-Baby, qui n'ont rien à envier au matériel professionnel. Leur facilité d'utilisation, la gamme d'accessoires et la publication d'une cinémathèque composée de films et de dessins animés participent à l'introduction du cinéma dans la sphère familiale. La dimension du support, au format 9,5 millimètres, permet de réduire les coûts et constitue l'une des clés du développement de la cinématographie d'amateur dans la bourgeoisie. Les opérations de laboratoire sont simplifiées par l'obtention d'un film positif direct et par l'emploi de produits en poudre, non corrosifs. Le succès est immédiat. « L'été dernier déjà, bon nombre d'amateurs ont confectionné sur les plages, dans les villes d'eau, à la campagne… de charmants petits scenarii qu'ils ont montés eux-mêmes cet hiver et qu'ils ont projeté en famille pour la joie de petits et des grands », peut-on lire dans la revue La Nature en 1926.

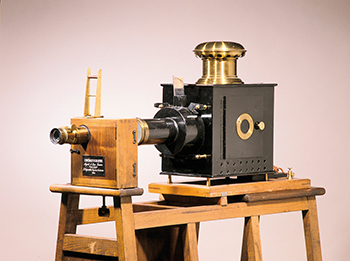

Le cinématographe Lumière

Auguste et Louis Lumière, Jules Carpentier, 1894.

Le Cinématographe est commercialisé par Jules Carpentier, d'après le brevet déposé en 1895 par les frères Lumière pour « un appareil servant à l'obtention et à la vision des épreuves chronophotographiques ». Les inventeurs sont parvenus à ce que les images se succèdent exactement selon des intervalles égaux à ceux qui ont séparé les poses lors de la prise de vue. L'impression de réalité est saisissante et les contemporains envisagent bientôt, au-delà du caractère ludique de l'invention, ses applications aux arts et aux sciences. Cet exemplaire est offert par les frères Lumière au Conservatoire en 1897, mais il faudra attendre l'année 1927 pour voir l'installation d'une section consacrée aux techniques du cinéma dans les galeries. Louis Lumière met alors en dépôt, avant d'en faire la donation, un prototype de son célèbre appareil. Le musée a récemment acquis un cinématographe fabriqué par Jean-Baptiste Tabary, ouvrier des ateliers Carpentier. Il pourrait s'agir d'une version préalable au modèle de série.