Dans le cinéma, les matheux sont principalement représentés à travers deux types de films de fiction : il peut, d'une part, s'agir d'un biopic qui raconte l'histoire, plus ou moins romancée, d'un mathématicien ayant existé. Les maths sont alors présentée par le biais de ce personnage, toujours atypique par définition. Il existe de nombreux mathématiciens dont les travaux sont tout aussi remarquables, sinon plus, mais qui ont eu une vie méconnue ou jugée beaucoup plus ennuyeuse par les réalisateurs. Ces contraintes scénaristiques font que le minuscule échantillon des personnages mathématiques dont la vie a été portée à l'écran tend à façonner le cliché du matheux génial, obsessionnel et excentrique.

Des biographies pas toujours réalistes

La démarche mathématique est généralement présentée comme une série de coups de génies, de révélations soudaines. Rarement comme un patient travail de recherche et de documentation, d'erreurs, de fausses pistes, d'espoir, de découragement, et surtout d'échanges et de collaborations.Agora est de ce point de vue une exception, avec de longs passages sur les doutes scientifiques de l'héroïne, qui remet en cause (ce qui est une pure invention cinématographique, très habile au demeurant) le modèle circulaire de l'orbite terrestre. Les arguments mathématiques présentés dans le film (basés sur des calculs qui ne pouvaient pas être disponibles à cette époque) se mélangent aux idées théologiques. Comment concevoir que le soleil n'occupe pas la position centrale mais un des deux foyers ?

La démarche mathématique est généralement présentée comme une série de coups de génies, de révélations soudaines. Rarement comme un patient travail de recherche et de documentation, d'erreurs, de fausses pistes, d'espoir, de découragement, et surtout d'échanges et de collaborations.Agora est de ce point de vue une exception, avec de longs passages sur les doutes scientifiques de l'héroïne, qui remet en cause (ce qui est une pure invention cinématographique, très habile au demeurant) le modèle circulaire de l'orbite terrestre. Les arguments mathématiques présentés dans le film (basés sur des calculs qui ne pouvaient pas être disponibles à cette époque) se mélangent aux idées théologiques. Comment concevoir que le soleil n'occupe pas la position centrale mais un des deux foyers ?

Le rôle des formules à l'écran

Dans les films de fiction, la présence d'un personnage mathématicien est un choix scénaristique. Ainsi, les maths sont un code cinématographique commode pour évoquer le génie. Le spectateur est rapidement fixé par une « scène d'équations » pendant laquelle le personnage se met à tracer des formules supposées complexes sous l'œil ébahi d'un professeur d'université. Le procédé est d'une rare efficacité et fait gagner beaucoup de temps dans le scénario. Ce sont très rarement des figures de géométrie qui sont à l'honneur. Une démonstration géométrique n'a pas ce petit côté mystérieux et romantique. Il en est ainsi pour le personnage de Will Hunting dans le film éponyme (Gus van Sant, 1997). Will est un surdoué (pas seulement en maths) qui tente de surmonter un traumatisme de l'enfance. On le voit « démontrer un théorème important », défi lancé par un professeur du MIT à ses étudiants de master, ignorant que le jeune employé de ménage sera à même de le relever entre deux coups de serpillière (voir encadré). La fictionla Cellule de Fermat (Luis Piedrahita, 2007) recourt quant à elle à la résolution d'énigmes pour faire progresser l'intrigue.

Lorsque le génie coexiste avec la folie, le personnage du matheux est également très apprécié. Le filmPreuve irréfutable (John Madden, 2006) évoque le problème de la transmission. Une jeune mathématicienne se remémore les dernières années de son père, brillant universitaire sombrant dans la folie. Il croit être en train d'établir d'importants résultats alors que ses écrits ne sont qu'une suite de divagations qui s'apparentent à des listes de courses. Comment savoir si elle n'est pas folle elle aussi ? Et si ce qu'elle écrit a un sens réel ? Le propos du film aurait été semblable avec un poète, un peintre ou un compositeur mais le défi était de déterminer la limite entre le génie et la folie. La qualité mathématique du scénario doit beaucoup à Tim Gowers (médaille Fields 1998), consultant durant le tournage.

Le problème du réalisme mathématique

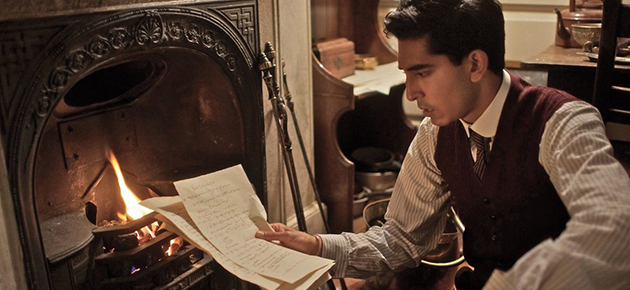

L'Homme qui défiait l'infini a bénéficié de conseillers mathématiques de haut vol : Ken Ono et Manjul Bhargava, médaille Fields 2014, sont tous deux des spécialistes des mathématiques de Ramanujan. C'était le cas également pourles Figures de l'ombre. L'actrice Taraji Henson, ainsi que la scénariste, Allison Schroeder, avaient déjà croisé les maths au cours de leurs études. Le mathématicien Rudy Horn a servi de conseiller technique. Son rôle était de coacher les actrices et de reconstituer les méthodes de calculs qui auraient pu être utilisées à l'époque des premiers vols spatiaux.

En France, Arnaud Desplechin s'est adjoint les services de Wendelin Werner (médaille Fields 2006) pour un important calcul de probabilité dansUn conte de Noël (2008). Ce n'est malheureusement pas toujours le cas et le connaisseur est souvent déçu par la manière approximative dont sont traitées les mathématiques et leur histoire.

Certains films ont comme objet l'univers mathématique. C'est le cas duMonde de Nathan (Morgan Matthews, 2015), qui explore de façon quasi documentaire l'univers des compétitions mathématiques. Pour les besoins de la fiction, le personnage de Nathan est un autiste Asperger dont les maths constituent un refuge après un traumatisme… Le réalisateur avait déjà tourné des documentaires sur le sujet et l'équipe s'est immergée dans cet univers en suivant la délégation britannique durant une compétition.

Une autre fiction ayant les mathématiques pour objets est la sérieNumb3rs (série télévisée américaine diffusée de 2005 à 2010 sur CBS). Les conseillers ont été chargés non seulement de s'assurer du réalisme des scènes montrant des maths et des théories auxquelles fait appel son héros, mais également de la contextualisation : s'assurer de la vraisemblance du comportement du mathématicien, de sa façon de raisonner, de la manière dont sont évoqués les concepts et jusque dans sa façon d'écrire les équations. L'acteur a d'ailleurs suivi quelques cours ; il est parfois doublé dans certaines scènes, où l'on ne voit que sa main traçant des équations. L'objectif clairement avoué de la série est de montrer de manière réaliste la façon dont le raisonnement mathématique peut s'insérer dans la vie quotidienne. Admettons toutefois que la série, héritière desExperts, souffre du même travers : la survalorisation du scientifique, expert en tout. Ce n'est évidemment pas le cas dans la vraie vie, ni pour les experts scientifiques, ni pour les mathématiciens. La série a quand même eu le mérite d'aborder la démarche de la modélisation, la question de la pertinence du modèle pour prédire la réalité, celle de la dépendance des hypothèses, l'importance des tests.

Un autre exemple de tentative de coup de projecteur est le documentaire d'Olivier Peyon,Comment j'ai détesté les maths (2013), qui s'attache à donner une idée du monde des maths à partir d'une galerie de portraits de ses acteurs. C'est un peu comme essayer de montrer l'invisible en rendant compte de ses actions sur le visible. Les éléments subjectifs proviennent ici des choix du réalisateur pour représenter le travail du mathématicien et de l'image, peut-être discutable, que ce choix véhicule.

Une dernière approche encore peu explorée dans le cinéma est celle de Denis Guedj (1940-2010), qui se propose de faire le lien entre film de fiction et film scientifique par la « fiction scientifique ». Dans ce type de cinématographie, c'est le concept lui-même qui est le personnage principal ; l'histoire de son émergence, avec ses multiples rebondissements, fait office de scénario. Ce que Guedj qualifie également de « fiction vraie » :« Fictions, parce que les auteurs, ici, ne sont pas des “rapporteurs” mais des “créateurs”, créateurs d'histoires qu'ils mettent en scène. Vraies, parce que chaque fois qu'il sera fait référence à un résultat, à une expérience, à une situation précise…, cela se fait en conformité avec la vérité scientifique. Mais vraies également parce qu'elles tirent leur substance et leur dramaturgie du contenu scientifique lui-même. »

Reste à convaincre les producteurs que ce type de fiction mathématique pourrait remplir les salles obscures…

Lire la suite