À quels moments dans l'histoire les échanges sociaux au sein d'un groupe se sont-ils transformés en transactions à caractère économique ? Le mode d'existence des groupes de chasseurs-cueilleurs, vivant en autarcie presque totale, ne requérait sans doute pas d'activités commerciales. Les produits obtenus par travail collectif étaient probablement l'objet d'un partage déliant les individus de toute obligation réciproque et n'engageant aucun rapport de dominance. Les biens n'étaient pas confrontés entre eux et ne possédaient qu'une valeur d'usage. En revanche, ils possédaient une valeur sociale. L'échange s'est compliqué lorsque les marchandises échangées ne furent plus acquises pour la satisfaction d'un besoin immédiat mais en vue d'échanges ultérieurs, dans le but d'acquérir d'autres biens. Dès qu'une marchandise particulière s'impose, au sein d'un groupe, comme équivalent général permettant l'acquisition de toute autre marchandise, elle remplit la fonction de monnaie. L'essence même du système monétaire est décrite par Aristote dans son Éthique à Nicomaque :

« Pour mettre en équation les choses et les services, il faut une commune mesure. Cette chose, c'est la monnaie ; elle rend commensurable les choses les plus disparates. Sans cette équation, point d'échange ni de société. »

L'or : un choix irrationnel

Dans un premier temps, la « commune mesure » fut un bien matériel, des haches (en Gaule notamment), du sel, ou plus généralement des lingots de métaux précieux. Ces derniers peuvent être vus comme « référentiels » faisant apparaître le caractère multidimensionnel du système monétaire, qui autorise le passage de toute unité de mesure de bien à toute autre. On peut s'interroger sur le choix quasi universel de l'or comme référent, même s'il a cessé de servir de garantie. Ce métal est raisonnablement rare et suffisamment courant pour servir de matériel de base aux échanges. Ses qualités d'inaliénabilité sont bien connues. Néanmoins, son importance dans l'activité industrielle a toujours été marginale. On se passe plus facilement d'or que de cuivre, de fer ou d'aluminium. Son utilité en orfèvrerie dépasse le cadre de véritables besoins. L'irrationalité du choix tient peut-être plus de la magie que d'une réalité objective…

La civilisation mésopotamienne propose dès la IIIe dynastie d'Ur (2100 avant notre ère) un système économique dans lequel la valeur des produits et le montant des salaires sont exprimés en un certain poids d'or ou d'argent, avec pour unité monétaire type le sicle, qui était constitué d'un lingot d'environ huit grammes d'argent. L'orge était la base de l'alimentation et servait également d'étalon de valeurs. Il a conservé ce rôle même après que l'usage de l'argent se fut généralisé. L'huile tirée du sésame était utilisée dans l'alimentation, l'entretien corporel, l'éclairage et certaines cérémonies cultuelles.

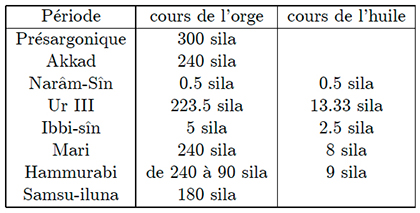

Les documents qui nous sont parvenus permettent de comparer l'évolution de la valeur de ces produits d'utilité courante. Le tableau ci-contre reprend les quantités obtenues au moyen d'un sicle d'argent, entre la seconde moitié du troisième millénaire avant notre ère et la première moitié du second. Le sila avait un volume d'environ 0,84 litre. On observe de très grandes variations de ces cours. Dès que plusieurs biens sont mis en équivalence, les effets d'offre et de demande, les variations de production se font sentir et modifient les « taux de transformation ». C'est le phénomène d'inflation, qui touche différemment chaque produit de consommation.

La garantie du titre et du poids

Dès le VIIe siècle avant notre ère, les commerçants de Milet et les banquiers sardes commencèrent à frapper une monnaie privée sous forme de lingots ovoïdes marqués sur les côtés par des stries ou des carrés en creux. La monnaie au sens usuel apparaît en Lydie (Asie mineure, mer Égée). Une rivière, le Pactole, y apporte une grande quantité de pépites d'électrum (alliage naturel d'or et d'argent). Le roi Gygès les utilisa en créant le statère (du grec stav, « je suis fixe »), qui avait la forme d'une pépite poinçonnée dont poids et titre étaient fixes et garantis. Il était orné de symboles officiels qui le rendaient difficilement falsifiable et lui permettaient de circuler tant que l'empreinte était visible.

La pièce de Gygès (14,5 g, à 73 % d'or et 27 % d'argent) est probablement apparue vers –670 et portait l'effigie du renard (dieu de Lydie). Ce progrès considérable devait faciliter les transactions en supprimant les pesées. Mais on a pu voir, notamment en Grèce, que la présence de trapézites (agents de change) restait indispensable, vu le nombre de systèmes de références. La monnaie présentait une valeur intrinsèque, chaque pièce constituant un bien en soi. Encore que ce ne fut pas toujours le cas. On appelle billon des monnaies de métal vil, ou de métal précieux dont le titre est très fortement altéré. Les monnaies de billon ne doivent donc leur pouvoir libératoire qu'à la confiance du public, et leur valeur intrinsèque est toujours très inférieure à leur valeur nominale. Ces monnaies constituent les premières monnaies fiduciaires. Ce progrès suit de très peu l'invention de la monnaie métallique. De petites pièces de cuivre apparurent en Sicile et en Italie du Sud dans certains comptoirs grecs dès le ve siècle avant notre ère, qui possédaient une valeur commerciale bien supérieure à leur valeur intrinsèque. Dans la mesure où l'objet servant de « monnaie » a une valeur intrinsèque, on peut mesurer tout phénomène de dévaluation. Lorsque les ressources de l'État s'amenuisent, il en vient à modifier la composition des pièces, se libérant ainsi de ses obligations avec une quantité moindre de métal précieux. Citons le cas de l'aureus romain, qui passera de 8,18 g d'or à 7,80 (en l'an 15), à 7,27 g (en 60), puis à 6,55 (en 214), ensuite à 5,45 (en 292), puis à 4,54 (en 312) pour terminer à 3,89 (en 367). La garantie de poids et de l'aloi est un pas important vers une simplification des transactions. Un pas restait donc à franchir, celui d'une certaine universalité. C'est aux Romains qu'on le doit et ce sera leur seul apport au système monétaire.

Statère, vers – 300.

Vers une véritable monnaie fiduciaire

Le grand progrès est récent : il consiste en l'abstraction totale du système monétaire. Un premier pas difficile a consisté en la création de monnaies de papier. C'est en Chine qu'apparaît le premier billet de valeur, le Pao-tch'ao, émis par la dynastie T'ang (618–907) et qui valait dix mille unités de cuivre. Ces papiers de l'administration chinoise étaient garantis par du thé, du sel ou de la soie.

Aureus romain, Ier siècle.

En Europe, les orfèvres furent les premiers, à la fin du Moyen Âge, à émettre du papier de monnaie en contrepartie de pièces métalliques déposées. Les premières expériences françaises datent de 1665 lorsque l'état désastreux des finances de Louis XlV l'obligea à émettre de la monnaie de papier. Jusque là, le système monétaire français était basé sur le trimétallisme (or, argent et cuivre). Dès 1693, les billets furent retirés de la circulation. Une nouvelle tentative eut lieu en 1701, mais vers 1706 le nombre de billets augmenta considérablement et ils ne furent plus couverts qu'à concurrence des trois quarts de leur nominal. Dévaluation ou inflation ? Puis vint le système du banquier écossais John Law de Lauriston (1671–1729) qui, en mars 1716, parvint à convaincre le régent de la pertinence de ses vues prouvant « qu'une nouvelle espèce de monnaie peut être meilleure que l'or et l'argent ». La spéculation organisée par des financiers de la vieille école et le cours forcé des actions qui rendaient les dividendes dérisoires provoquèrent sa banqueroute.

Il fallut attendre la Révolution française pour voir apparaître les assignats. La monnaie de papier avait montré sa pertinence et ses limites. Comment résister à la tentation d'user et abuser de la planche à billets ? Quelle garantie faut-il pour que les utilisateurs aient foi en des petits bouts de papier bruissant ? Le système de l'étalon or dans lequel la valeur de billets est garantie par une contrepartie équivalente de métal jaune a été abandonné, même par les États-Unis (dans les années 1970).

La valeur d'un billet papier est une forme de croyance partagée. Chaque citoyen s'accorde à attribuer au billet la même valeur de référence pour acquérir des services ou des biens matériels. Cette croyance s'appuie sur le fait que les États qui émettent le billet l'acceptent en paiement des dettes qui leur sont dues, notamment en matière d'impôts. La quantité totale de billets mis en circulation doit correspondre à la quantité de biens réellement disponibles et produits, sous peine de dévaluation (diminution de la valeur des billets relativement aux billets d'autres États) ou d'inflation (augmentation des prix à l'intérieur de l'État).

Le pas suivant verra la disparition des pièces et billets, rendant la monnaie totalement virtuelle. C'est le cas pour les paiements par cartes de débit ou de crédit et pour la presque totalité des transactions sur Internet. D'un point de vue économique, la monnaie l'est déjà. Elle consiste en une potentialité de transaction immatérielle, acceptée conventionnellement et universellement. La naissance d'un système monétaire localement ou universellement accepté, visant à faciliter les échanges commerciaux, a contribué de fait à l'élaboration de notre civilisation et constitue l'un des faits majeurs de l'histoire. Seule l'invention de la monnaie fiduciaire a pu permettre l'extraordinaire développement de l'activité économique et commerciale de notre société. On peut le regretter et critiquer amèrement la hiérarchie de valeurs mise en place et dans laquelle tout acte non rémunérateur est déconsidéré. Mais seule la conscience de la réalité de l'argent et de son importance peut nous permettre de nous en détacher suffisamment pour n'en pas devenir esclave.

Lire la suite