Régulièrement les médias nous annoncent que « neuf millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté », souvent abrégé en « notre pays compte neuf millions de pauvres » ou bien « la pauvreté augmente en France puisque le taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est passé de 14,1 % à 14,3 % ». Nombre de nos compatriotes doivent hélas se contenter de sommes très modiques pour subsister, mais ce qui surprend, c'est la précision des chiffres, qui cachent une définition précise du seuil de pauvreté.

La première idée pour définir un tel seuil est de définir les éléments essentiels pour mener une vie décente dans un lieu donné (pouvoir se nourrir, se vêtir et accéder aux services essentiels). En général, on utilise le revenu disponible, prestations sociales comprises et impôts déduit ; ce dernier point est sans objet pour les populations concernées mais doit être précisé pour toute comparaison avec des gens aisés. Cette définition est réductrice car, à revenus égaux, on vit mieux si les services publics sont plus développés. Par ailleurs, les besoins pour vivre décemment ne sont pas les mêmes partout, ce qui fausse les comparaisons internationales. De plus, le niveau des prix n'induit pas, à revenus égaux, le même pouvoir d'achat. Cependant, des deux côtés de l'Atlantique, un seuil de pauvreté a été défini, mais de manière totalement différente.

Les limites des seuils absolus

À peine arrivé au pouvoir, suite à l'assassinat de John Kennedy, le nouveau président des États-Unis, Lyndon Johnson, a déclaré la guerre à la pauvreté au tout début de l'année 1964. Ainsi est apparue l'idée de s'appuyer sur un seuil de pauvreté. Or, l'année précédente, l'économiste et statisticienne Mollie Orshansky (1915–2006) s'était déjà efforcée de définir une telle notion. Ses observations avaient montré que les familles peu aisées dépensaient environ un tiers de leur revenu après impôts pour se nourrir. Elle calcula la dépense moyenne d'un foyer américain en ce domaine en fonction de sa composition puis multiplia par trois le résultat obtenu, qu'elle considéra comme le seuil de pauvreté. Pour un foyer composé d'un couple avec deux enfants, elle obtint 1 033 $, ce qui lui donna un seuil annuel de 3 100 $ (de l'époque, soit un ordre de grandeur de 22 000 € actuels).

Cette définition fut adoptée par l'administration ; le seuil fut réévalué depuis en fonction de l'inflation, et perdit donc le lien avec les dépenses de nourriture. De nos jours, il se situe à 11 770 $ (en 2015, soit 10 888 €) pour une personne seule, augmenté de 4 160 $ (ou 3 848 €) pour toute personne supplémentaire. Cette méthode est très critiquée au États-Unis car ce seuil est le même dans tout le pays alors que le coût de la vie varie énormément d'un État à l'autre ; il se situe par exemple 10 % en dessous de la moyenne au Texas et 42 % au-dessus en Californie.

La Banque mondiale a défini, elle aussi, un seuil de pauvreté absolu afin d'analyser la pauvreté des populations les plus démunies du globe. Ce taux est défini pour chaque pays à partir du revenu disponible par jour et par personne. Pour éviter les biais apportés par des différences de coût de la vie, un correctif est apporté par ce que l'on appelle les parités de pouvoir d'achat. Pour l'estimer, on définit un panier de biens indispensable à la vie (ou à la survie) dont on estime le coût dans la monnaie du pays. Ainsi, si ce panier coûte Pf = 800 € en France et PUS = 1 000 $ aux États-Unis, la parité de pouvoir d'achat se calcule comme quotient PUS / Pf = 1,25 ; on considère alors qu'un euro vaut 1,25 dollar, quel que soit le taux de change officiel des marchés financiers. On ramène ainsi tout en dollars américains ; le seuil d'extrême pauvreté utilisé actuellement est en général situé à 1,90 $ et celui de pauvreté à 3,10 $ ; ils sont évidemment actualisés en fonction de l'inflation pour permettre des comparaisons internationales. Malgré les limites de la pertinence de ces taux, ils montrent une diminution très importante de l'extrême pauvreté, même si elle reste très élevée, passant de 1 997 000 personnes en 1981 à 702 000 en 2015 (soit de 44,3 % à 9,6 % de la population mondiale).

Les indices d'inégalité

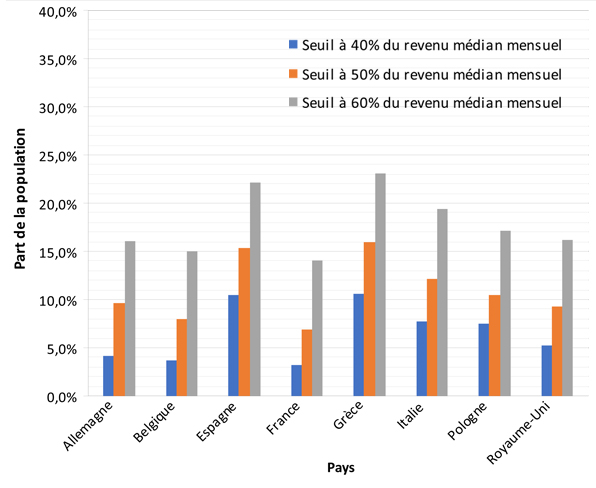

La médiane d'une distribution statistique est la valeur telle qu'une moitié des données se trouvent au-delà de cette valeur et une autre en deçà. Il ne faut pas la confondre avec la moyenne, qui somme toutes les données et divise par leur nombre. Le seuil de pauvreté relatif est défini en fonction du revenu disponible médian, c'est-à-dire après prestations sociales et impôts. Eurostat en Europe comme l'Insee en France définissent comme pauvres les individus appartenant à un ménage dont le revenu se situe en deçà de 60 % de ce revenu médian. Sont indiqués parfois des taux de pauvreté correspondant à un seuil fixé à 50 % ou même à 40 % du revenu médian ; dans ce dernier cas, on parle de très grande pauvreté.

Ce choix est sous-tendu par l'idée que la pauvreté se définit par comparaison ; est alors considéré comme pauvre un individu ne pouvant accéder à des services ou s'offrir des produits de consommation courante à l'instar de la majorité de ses compatriotes. Plus simplement, les personnes disposant d'un revenu situé en deçà de ce seuil ne peuvent vivre conformément aux standards de la société à laquelle ils appartiennent avec un risque grave de sentiment d'exclusion.

Cet indicateur est intéressant en lui-même ; il est cependant mal nommé, étant un amalgame d'indices d'inégalité et de pauvreté. Le plus grave, ce sont les interprétations faites de ses variations, même faibles, sans en analyser leurs causes. Ainsi, si l'on augmente ou diminue tous les revenus d'un même pourcentage, le seuil de pauvreté est inchangé. Si l'on ponctionne les classes moyennes, celles situées autour du niveau médian, celui-ci diminuant, le seuil de pauvreté le fait aussi et, en conséquence, le nombre de « pauvres » suit le mouvement alors que ceux-ci voient leur revenu totalement inchangé.

Les statistiques sur la pauvreté et sur les inégalités sont fondamentales pour dicter la politique sociale des États. Cependant, comme trop souvent, un indicateur particulier prend trop d'importance dans le débat public aux dépens d'autres qui pourraient le compléter et permettre une analyse plus précise. Ce serait, certes, moins parlant, moins tranchant, mais tellement plus proche de la description de la réalité…

Taux de pauvreté en Europe, données 2011. (Source : Eurostat)