Pourcentages… avec modération

Pourcentages… avec modération

Sur les bouteilles de vin, on trouve souvent indiqué un pourcentage, par exemple 12% sur une bonne bouteille de Bordeaux, et on affirme alors que ce vin « tape » douze degrés. Que signifie une telle expression ?

Le pourcentage en œnologie correspond au pourcentage du volume d'éthanol, c'est-à-dire d'alcool pur, sur le volume total de la boisson à la température de 20°. Ainsi, si l'on considère un litre de vin à 10%, cela signifie que ce liquide contient 10 cl d'éthanol. Or, la densité de l'éthanol étant de 0,79 (0,78935 pour être précis), on trouve 79 g d'éthanol (ou d'alcool pur) dans cette bouteille. Il s'agit donc d'un pourcentage volumique, noté % vol.

On utilise aussi la notion de pourcentage massique. Dans notre exemple, la quantité de liquide est d'un litre mais sa masse n'est que de 979 g, puisque les 10 cl d'éthanol pèsent seulement 79 g. Le pourcentage massique (noté % mas) est donc de 79/979 soit 8,07% mas.

Mais pourquoi donc parler de degré ? En 1821, on charge Louis-Joseph Gay-Lussac d'établir une mesure donnant la teneur en alcool d'un liquide afin de pouvoir taxer les spiritueux. Il propose de donner le pourcentage volumique d'éthanol du liquide comme mesure. Pendant longtemps, on utilise le degré Gay-Lussac, qui correspond exactement à 1% vol.

Tout s'explique !

Grandes pentes : attention à ne pas déraper

Grandes pentes : attention à ne pas déraper

Dans les cols alpins ou pyrénéens, on annonce parfois des pentes à 13%, comme dans le col d'Aubisque, ou à 14%, comme sur les pentes du Mont Ventoux. Qu'entend-on par cette notion de pourcentage ?

En principe, une pente de 10% signifie que la composante verticale du déplacement correspond à 10% de la composante horizontale ; cela veut dire que la tangente de l'angle de la pente vaut 0,1 (soit un angle de 5,71 degrés). Cependant, il est plus aisé de calculer la distance parcourue, soit l'hypoténuse du triangle ; aussi certains préfèrent diviser la composante verticale par la composante oblique. La pente est alors de 10% si le sinus du même angle vaut 0,1 (ce qui correspond à une pente de 5,74 degrés).

On le voit, pour un angle petit, l'écart est infime. Il devient énorme avec une pente importante, ce qui est le cas si l'on considère une pente de toit. Par exemple, si l'élévation est égale à la composante horizontale, soit une pente de 45 degrés, on obtient une pente de 100 % avec la définition standard. La longueur de l'hypoténuse est égale à la composante horizontale multipliée par √2 ; en conséquence, la pente calculée par l'utilisation du sinus est 1/√2 = 0,707… soit une pente de 70,7%. L'écart devient énorme !

.jpg) Un clivage démocrates–républicains à nuancer

Un clivage démocrates–républicains à nuancer

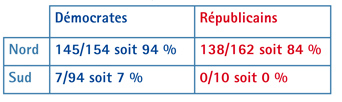

En 1964, le président des États-Unis, Lyndon Baines Johnson, fit voter par la Chambre des représentants le Civil Rights Act, qui interdisait entre autres la ségrégation raciale encore en vigueur dans le sud du pays à cette époque. Les États du Sud, tout au moins leurs dirigeants, étaient très opposés à cette loi, au contraire de ceux du Nord. Politiquement, les démocrates se disaient plus favorables à cette initiative que leurs concurrents républicains. Les résultats du vote des députés en fonction de leur appartenance politique (démocrate ou républicain) et de l'État d'origine (Nord ou Sud) furent les suivants, en nombre et en pourcentage.

Comme prévu, les élus démocrates affichèrent partout un pourcentage supérieur d'approbation. Cependant, surprise : au total, la loi est approuvée par 152 démocrates sur 248 (soit 61 %) et par 138 républicains sur 172 (soit 80 %).

On associe le nom de Yule-Simpson à ce paradoxe, du nom des savants qui l'ont mis en exergue, George Udny Yule (1871-1951) et Edward Simpson (né en 1922). Le clivage Nord-Sud est plus net que celui démocrates-républicains. Certes dans une région donnée, les démocrates sont plus favorables à la loi que les républicains, mais les républicains ont très peu de députés dans le Sud, contrairement aux démocrates. On peut donc affirmer que les républicains ont globalement plus massivement approuvé la loi !

Lire la suite gratuitement