Pour la nouvelle génération d'architectes, dits computationnels, conception et fabrication font partie d'une même chaîne numérique. Architecture, ingénierie et sciences des matériaux convergent et offrent une réinterprétation de la géométrie, définie à partir de nouveaux modèles, processus et paramètres, notamment au travers d'une mathématisation de l'espace. Organique et géométrique s'interpénètrent et s'ouvrent à la complexité.

Morphogenèse et complexité

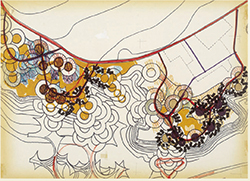

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, l'architecture s'ouvre peu à peu à la théorie de la complexité, paradigme né de la rencontre entre les sciences de la vie et celles de l'information. Cette approche envisage toute forme comme le résultat d'interactions entre les éléments qui la composent à différents niveaux d'organisation. Très sensible aux théories du biologiste François Jacob, l'architecte Jean Renaudie (1925-1981) expérimentait par le dessin des combinaisons de formes géométriques qui devenaient ensuite un ensemble à la fois architectural et urbain, et dont la variété des configurations répondait à la diversité humaine (gorges de Cabriès, Vitrolles, 1974-1975).

Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, l'architecture s'ouvre peu à peu à la théorie de la complexité, paradigme né de la rencontre entre les sciences de la vie et celles de l'information. Cette approche envisage toute forme comme le résultat d'interactions entre les éléments qui la composent à différents niveaux d'organisation. Très sensible aux théories du biologiste François Jacob, l'architecte Jean Renaudie (1925-1981) expérimentait par le dessin des combinaisons de formes géométriques qui devenaient ensuite un ensemble à la fois architectural et urbain, et dont la variété des configurations répondait à la diversité humaine (gorges de Cabriès, Vitrolles, 1974-1975).

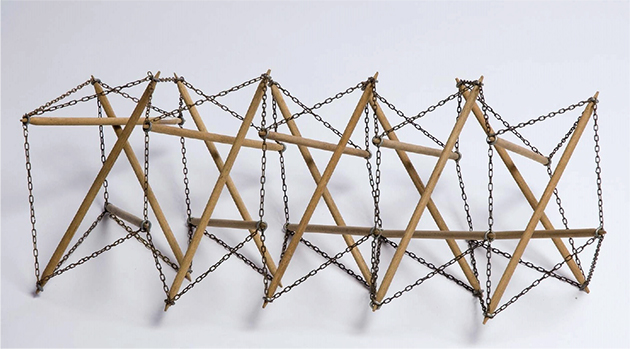

Cette approche de l'objet, tant mobilier qu'architectural ou urbain, engage certains architectes et ingénieurs dans l'étude des principes de morphogenèse naturelle, c'est-à-dire des processus d'émergence des formes de la nature. La diversité des formes naturelles est envisagée comme le résultat des lois de combinaisons d'un nombre limité d'éléments (comme les atomes). Les formes architecturales doivent donc émerger de logiques de répétition d'un polygone, d'un polyèdre ou de tout autre élément de base qui pourra ensuite s'étendre à l'infini. Les chercheurs en morphologie structurale, comme David Georges Emmerich ou Günter Günschel, s'attachent par exemple à découvrir ces lois d'apparition des formes afin d'offrir de nouvelles solutions et de nouvelles conformations architecturales. Développé à très grande échelle, ce principe trouve une application dans certains projets de mégastructures, villes tridimensionnelles construites à partir d'éléments standard et modulables, s'étendant au-dessus du sol et se proposant comme solutions au problème de la surpopulation (voir aussi les projets de Eckhard Schulze-Fielitz). L'apparition de l'ordinateur dans le processus de conception de l'architecture facilite la prise en compte de cette complexité en accélérant le calcul des interactions entre éléments.

Structure autoportée de David Georges Emmerich.

Le rapprochement entre l'informatique et la biologie va progressivement engendrer un nouveau champ transdisciplinaire, qui envisage une communauté de langage entre la nature et l'informatique. L'idée de code – génétique ou informatique – devient centrale dans l'apparition des formes naturelles et artificielles : les informations portées par le code, les « données », sont croisées et combinées selon des formules mathématiques,  les algorithmes. L'apparition des outils de conception assistée par ordinateur permet désormais la création numérique de formes en manipulant des paramètres, c'est-à-dire en apportant des modifications, dans le code, qui seront ensuite traduites en représentations virtuelles. Si la plupart des architectes contemporains utilisent l'informatique en lieu et place du dessin, certains, comme les agences BioThing ou TheVeryManyTM, s'attachent plus particulièrement à la rédaction de « scripts », des formules de code qui calculeront et engendreront des formes architecturales biomorphiques.

les algorithmes. L'apparition des outils de conception assistée par ordinateur permet désormais la création numérique de formes en manipulant des paramètres, c'est-à-dire en apportant des modifications, dans le code, qui seront ensuite traduites en représentations virtuelles. Si la plupart des architectes contemporains utilisent l'informatique en lieu et place du dessin, certains, comme les agences BioThing ou TheVeryManyTM, s'attachent plus particulièrement à la rédaction de « scripts », des formules de code qui calculeront et engendreront des formes architecturales biomorphiques.

Algorithmique et optimisation

L'analogie entre code génétique et code informatique se traduit par l'apparition de modèles et de théories à la croisée des sciences génétiques et mathématiques. Le début du XXIe siècle est marqué par l'émergence d'outils et de logiciels de simulation de processus de conception bio-inspirés. Les outils de simulation désormais utilisés sont fondamentalement différents de la modélisation mathématique utilisée jusqu'alors. Les modèles mathématiques traditionnels impliquaient en effet une approche simplifiée de ces processus (en n'intégrant que très peu de paramètres, et en opérant par déduction à partir d'un « résumé »). Au contraire, les outils de simulation rejouent l'ensemble du processus, en passant par chaque étape et en tenant compte de nombreux paramètres ainsi que de leurs possibles variations. La complexité est constitutive de cette approche, d'où le recours à la simulation informatique.

L'analogie entre code génétique et code informatique se traduit par l'apparition de modèles et de théories à la croisée des sciences génétiques et mathématiques. Le début du XXIe siècle est marqué par l'émergence d'outils et de logiciels de simulation de processus de conception bio-inspirés. Les outils de simulation désormais utilisés sont fondamentalement différents de la modélisation mathématique utilisée jusqu'alors. Les modèles mathématiques traditionnels impliquaient en effet une approche simplifiée de ces processus (en n'intégrant que très peu de paramètres, et en opérant par déduction à partir d'un « résumé »). Au contraire, les outils de simulation rejouent l'ensemble du processus, en passant par chaque étape et en tenant compte de nombreux paramètres ainsi que de leurs possibles variations. La complexité est constitutive de cette approche, d'où le recours à la simulation informatique.

Les logiques récursives, à l'œuvre dans la subdivision cellulaire ou les fractales, sont couramment exploitées par des architectes tels que Michael Hansmeyer, SPAN, EZCT… Ainsi, Hansmeyer développe une approche biomimétique de l'architecture à partir de processus de subdivision cellulaire, dont la complexité procède de la simulation de systèmes vivants. Les algorithmes auxquels il recourt lui permettent de transférer ces procédures morphogénétiques à des structures en trois dimensions. Subdivided Columns (2011) est un ensemble de colonnes réalisées à l'échelle 1:1, conçues et fabriquées numériquement. Ayant comme point de départ une colonne dorique classique, elles sont le résultat d'un processus de subdivision numérique donnant lieu à des millions de facettes. Il en résulte des volumes aux contours irréguliers qui semblent comme érodés par les éléments.

Ces principes morphogénétiques peuvent être guidés par un principe d'optimisation. Par exemple, les algorithmes génétiques sont des formules mathématiques s'appuyant sur des techniques dérivées de la génétique et de l'évolution naturelle (croisements, mutations, sélection…) pour générer des formes. Des populations de formes évoluent de génération en génération au fur et à mesure de croisements entre « individus » pour s'adapter à certaines contraintes. L'agence française EZCT emploie ces algorithmes évolutionnaires afin de définir une chaise (Chair Model T1-M, 2004) qui répond à certains paramètres (s'asseoir, s'appuyer…).

De nombreux artistes et architectes computationnels génèrent artificiellement des processus comportementaux empruntés à la nature. Achim Menges par exemple (avec Hygroskin, Meteorosensitive Pavilion, 2013) reproduit les principes biologiques de la pomme de pin qui, selon le taux d'humidité présent dans l'air, s'ouvre ou se rétracte.

De nombreux artistes et architectes computationnels génèrent artificiellement des processus comportementaux empruntés à la nature. Achim Menges par exemple (avec Hygroskin, Meteorosensitive Pavilion, 2013) reproduit les principes biologiques de la pomme de pin qui, selon le taux d'humidité présent dans l'air, s'ouvre ou se rétracte.

Grâce à la capacité technique de matérialisation de ces simulations virtuelles, une nouvelle génération de logiciels de conception autorise désormais une simulation de l'organique. Ainsi, on peut exploiter des outils de simulation comportementale de systèmes complexes, comme les systèmes multi-agents ou des automates cellulaires. Ils deviennent capables de générer un processus d'optimisation autonome et dynamique qui sera le résultat de l'interaction entre différentes entités et différents paramètres. L'œuvre Process 13 (2006) de Casey Reas exploite ce principe d'auto-organisation traduit en langage de programmation par le logiciel Processing. Conçu par Reas en 2001 en collaboration avec Benjamin Fry, ce langage est aujourd'hui utilisé par de nombreux architectes. Reas y recourt pour générer une œuvre évolutive, un processus et non une forme : les motifs qui se déploient sont le résultat de l'interaction d'une multitude d'éléments. Leurs formes, leurs déplacements et leurs comportements dépendent de règles simples définies par l'artiste, qui provoquent des interactions et des modifications de comportements. Elles produisent des motifs toujours plus complexes, qui ne pourraient pas être réalisés en dehors du recours aux outils numériques. Ici, l'œuvre se naturalise en empruntant au monde du vivant ses principes de croissance.

Lire la suite