Autrefois, l'architecte était seul sur un projet, de la conception à la transmission des informations pour la mise en œuvre. Les connaissances en géométrie étaient importantes pour lui permettre de concevoir des formes. Un certain nombre de calculs lui assuraient la cohérence et permettaient de vérifier la stabilité de l'édifice. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir au cours de l'histoire de nombreux mathématiciens-architectes, comme Anthemios de Tralles (qui a construit la basilique Sainte-Sophie à Constantinople, au VIe siècle) ou Christopher Wren (à qui l'on doit la cathédrale Saint-Paul à Londres). La rigueur des différentes normes de construction pour répondre aux nombreuses exigences imposées de nos jours et l'arrivée de l'informatique ont bousculé cet état. Les architectes font désormais appel à différents cabinets d'ingénierie, chacun étant investi d'une mission spécifique.

Les conséquences sur la formation des architectes sont nombreuses, négatives pour ce qui concerne la place des mathématiques dans leurs études.

Architecte, ingénieur ou les deux ?

Voici une cinquantaine d'années, les étudiants en architecture suivaient des cours de mathématiques assez poussés. De nos jours, l'importance de cette matière en « école d'archi » s'est allégée. On compte en France vingt-deux écoles d'architecture agréées, dont vingt font parties du réseau ENSA (Écoles nationales supérieures d'architecture). La plupart se contentent d'une formation scientifique basique dans un module « sciences et techniques pour l'architecture » (mathématique, géométrie, connaissance des matériaux et des structures, techniques de maîtrise des ambiances).

Voici une cinquantaine d'années, les étudiants en architecture suivaient des cours de mathématiques assez poussés. De nos jours, l'importance de cette matière en « école d'archi » s'est allégée. On compte en France vingt-deux écoles d'architecture agréées, dont vingt font parties du réseau ENSA (Écoles nationales supérieures d'architecture). La plupart se contentent d'une formation scientifique basique dans un module « sciences et techniques pour l'architecture » (mathématique, géométrie, connaissance des matériaux et des structures, techniques de maîtrise des ambiances).

Une formation mathématique plus profonde est désormais inutile, pensent visiblement certains, puisque de puissants logiciels permettent à l'architecte de concevoir ses constructions : tout est mesuré et calculé automatiquement. En fait, ils se trompent.

La complexité grandissante des projets, dans lesquels la conception architecturale et les solutions techniques sont de plus en plus intimement liées, impose au maître d'œuvre d'avoir davantage de recul et de posséder ces deux cultures et les connaissances associées (géométrie, arithmétique, résistance des matériaux…) afin de mieux comprendre les contraintes de la construction et le fonctionnement des logiciels qu'il utilise. En cela, les étudiants suivant un double cursus d'architecte et d'ingénieur, très exigeant en termes d'engagement et de qualités requises, sont les mieux armés.

Ce double cursus peut être suivi au sein de la même école, comme à l'INSA de Strasbourg, la seule de son réseau à dispenser en son sein les deux formations, avec un programme en mathématiques naturellement bien plus poussé que celui des ENSA. Le double cursus peut être également le fruit d'un partenariat entre une école d'ingénieur et une école d'architecture. C'est le cas de l'École Centrale de Lyon, impliquée, depuis 2002, dans un échange avec l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon (ENSAL). Une formation combinée, d'une durée de trois ans, permet à des élèves ingénieurs de préparer, pendant la durée de leur cursus initial à l'École Centrale de Lyon, leur entrée à l'ENSAL. Ils obtiendront ensuite, moyennant deux années d'études supplémentaires, leur diplôme d'architecte. À l'inverse, des étudiants en architecture peuvent préparer leur entrée à Centrale Lyon, parallèlement à leur cursus initial, en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur.

Qu'ils soient en double cursus ou à l'INSA de Strasbourg, ces étudiants de formation plus scientifique obtiennent un diplôme d'architecte-ingénieur reconnu au niveau européen, les deux formations étant souvent moins distinctes, voire confondues, dans les autres pays.

Derrière les logiciels d'architecture, des « patrons »

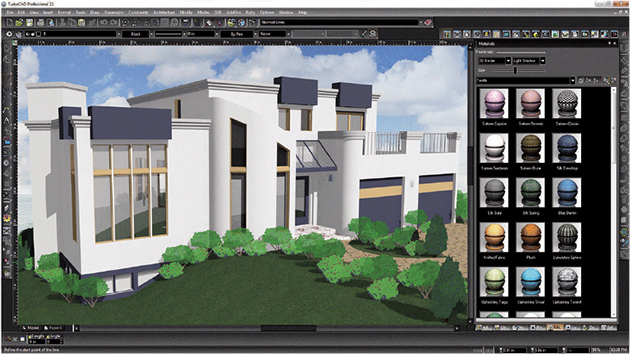

Autre relation indirecte de l'architecte aux mathématiques : celle des logiciels qu'il utilise. Alors qu'autrefois l'architecte traçait à la main les plans et se devait de bien manier les techniques du dessin, de la géométrie élémentaire et de la représentation selon plusieurs perspectives, l'informatique a modifié de fond en comble son travail. Des logiciels sont apparus dans les années 1980 permettant de concevoir et de visualiser une construction, de la placer dans son environnement. Il est possible de faire varier l'angle de vision à sa guise et de cheminer dans un bâtiment virtuel. Qui se cache derrière ces logiciels ? Des informaticiens chevronnés, qui n'ont pas besoin de compétences en architecture, qui doivent bien manier en revanche la géométrie, en particulier dans l'espace, et qui s'appuient sur ce que l'on appelle un patron de conception ou un motif de conception (pattern design en anglais), dont la paternité est attribuée à l'architecte Christopher Alexander (voir encadré). Le patron de conception, qui se décompose en modules utilisables dans différentes situations, permet de concevoir le logiciel proprement dit.

Si quelques logiciels sont simples et même utilisables par les particuliers, ceux qu'utilisent les cabinets d'architectes sont, quant à eux, très élaborés et en perpétuelle amélioration. Grâce à des algorithmes récents, ils peuvent même créer eux-mêmes des formes architecturales en fonction de paramètres introduits par l'architecte, renouvelant ainsi la conception architecturale elle-même !

Lire la suite