Jusqu'au xixe siècle, l'existence des nombres réels semblait être offerte par la nature. Aucune considération sur leur structure, a fortiori leur construction, n'avait donc de sens. On savait cependant depuis le xviie siècle mettre en miroir les points d'une droite et les nombres réels, moyennant une origine et une unité. Au xixe siècle, tout se bouscule. Les mathématiciens prennent conscience de la distinction entre la réalité physique et sa modélisation mathématique. Le corollaire est alors de bâtir un édifice mathématique sur des bases logiques. Cette maturation durera pratiquement tout ce siècle avec un besoin pressant de définir les nombres réels, en partant des rationnels qui semblent avoir une réalité sensible. C'était en particulier indispensable pour démontrer, sans faire appel à l'évidence géométrique, les théorèmes de base sur les fonctions continues (comme celui des valeurs intermédiaires). Ce sera l'œuvre de plusieurs mathématicien, dont Karl Weierstrass, Charles Méray, Richard Dedekind et Georg Cantor.

Ordre, complétude et intervalles

Ces différents mathématiciens ont « construit » l'ensemble des réels en partant de l'ensemble des nombres rationnels, communément appelés fractions. L'argument principal est ce que l'on appelle la complétude. De même que π, obtenu par approximations successives, s'est imposé comme étant un nombre, on veut ajouter aux rationnels toutes ces limites potentielles de suites s'avérant ne pas être des rationnels. Prenons une partie non vide A de l'ensemble des réels. Un élément m de A s'appelle un majorant de A si, pour tout élément x de A, on a x ≤ m. La complétude de l'ensemble des nombres réels s'exprime par le fait que toute partie non vide majorée (c'est-à-dire possédant au moins un majorant) de A possède une borne inférieure, c'est à dire qu'il existe un majorant M (nécessairement unique) de A tel que M ≤ m pour tout majorant m de A.

La topologie étudie les degrés de proximités des points les uns par rapport aux autres, sans notion de mesure ou de longueur. Celle de la droite réelle est très spécifique car la relation d'ordre total dicte la notion « d'être situé entre deux points » avec, en corollaire, celle de « passer continûment d'un point à un autre » ; cela nécessite de franchir tous les points intermédiaires (dans un plan, par exemple, on peut suivre différents chemins).

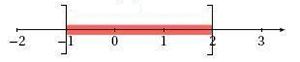

La notion d'intervalle, dépendante de la relation d'ordre, en est la clé de voûte (voir en encadré). L'intérêt de ces parties de c'est d'être les seules à être d'un seul tenant : si deux points sont dans un intervalle, tout point intermédiaire y appartient. De nombreux théorèmes sur les fonctions continues ou dérivables utilisent cette particularité (du théorème de la valeur intermédiaire à celui des accroissements finis). Le résultat classique disant qu'une fonction dérivable sur un intervalle est croissante si, et seulement si, sa dérivée est positive en tout point tombe en défaut sans l'hypothèse « sur un intervalle ». Un contre-exemple classique nous est donné par la fonction f définie pour tout x ≠ 0 par f (x) = – 1 / x ; sa dérivée f ' (x) = 1 / x2 est toujours positive. Cependant, f (–1) = 1 > f (1) = – 1, ce qui prouve que f n'est pas croissante.

La notion de continuité d'une fonction en un point a ne dépend pas seulement de sa valeur au point a, mais de ses valeurs sur tous les points entourant a ; il suffit (et il faut) connaître f sur un petit intervalle ouvert autour de a pour pouvoir répondre à la question : la fonction f est-elle continue au point a ? On pourrait dire de même pour la dérivabilité ; ces deux notions se définissent en utilisant un même outil : la notion de limite. Ceci justifie l'introduction du concept de parties ouvertes, celles pour lesquelles, pour tout point lui appartenant, il existe un intervalle ouvert le contenant inclus dans cette partie (voir en encadré).

Le complémentaire d'une partie ouverte s'appelle une partie fermée. On caractérise un tel ensemble F par la propriété suivante : la limite de toute suite convergente d'éléments de F est un élément de F (c'est en quelque sorte la justification de la terminologie). Parmi les ensembles fermés, certains jouent un rôle particulièrement intéressant, ce sont qui sont également bornés. Maurice Fréchet le premier les a mis en évidence dans le cadre plus général des espaces métriques et les a qualifiés de compacts. Les seuls intervalles compacts sont les segments. Ces parties permettent de généraliser à des ensembles infinis pour des fonctions continues ce qui se réalise dans le cas fini pour une fonction quelconque. Le théorème fondamental est le fait qu'une fonction continue définie sur un ensemble compact est bornée et atteint ses bornes. Cette notion de compact est utile pour plusieurs résultats concernant la convergence de suites ou séries de fonctions, et pour le célèbre théorème de Heine sur la continuité uniforme.

Et la physique dans tout ça ?

La structure de la droite physique correspond-elle à la modélisation mathématique des nombres réels développée depuis un siècle et demi ? On ne connaît pas la nature ultime de l'infiniment petit de la réalité physique. La question n'a peut-être même pas de sens. Cependant, cette vision topologique de la droite réelle a permis le développement de l'analyse mathématique et son application à de nombreux problèmes insolubles sans elle.

Lire la suite