Tangente : Pouvez-vous nous décrire succinctement votre parcours ?

Marc Moyon.

Marc Moyon : Passionné depuis le lycée par l’histoire, l’espagnol et les mathématiques, j’ai longtemps hésité dans mes choix d’orientation. J’ai finalement choisi de poursuivre une formation en mathématiques jusqu’à l’obtention de ma maîtrise à l’université de Nantes (Loire-Atlantique), tout en continuant à me passionner pour l’histoire.

J’ai d’abord été enseignant de mathématiques au collège et au lycée. Très vite, je me suis investi dans le réseau des IREM (instituts de recherche sur l’enseignement des mathématiques) pour trouver des réponses à mes questions liées à l’enseignement, à la pédagogie ou à la didactique des mathématiques. J’y ai découvert de nombreux collègues, et notamment Ahmed Djebbar – spécialiste international des mathématiques des pays d’islam –, lors d’une conférence pour les enseignants de mathématiques. Une rencontre décisive tant scientifique qu’humaine ! Elle m’a conduit à m’inscrire, cinq ans après avoir quitté les amphis de l’université, dans une formation en histoire et philosophie des sciences à l’université de Lille (Nord) : un DEA [aujourd’hui « master recherche »] puis une thèse de doctorat. J’ai appris la langue arabe et je me suis formé aux méthodologies de la recherche en histoire des mathématiques. J’ai exploré les bibliothèques et j’ai de plus en plus apprécié leur fréquentation. J’ai découvert les manuscrits médiévaux et leurs accès parfois difficiles.

Après l’obtention de mon doctorat, j’ai postulé dans différentes universités. J’obtiens un poste de maître de conférences en histoire des mathématiques à l’université de Limoges (Haute-Vienne) en 2010, notamment pour la formation des enseignants des premier et second degrés. En 2019, j’ai soutenu mon habilitation à diriger des recherches sur Des savoirs en circulation : transmissions, appropriations, traductions en histoire des mathématiques. J’espère maintenant pouvoir transmettre à des étudiants tout aussi enthousiastes que moi ma passion pour l’étude de l’histoire des mathématiques.

Un de vos champs de recherches est la réception latine des textes arabes. En quoi cela consiste-t-il ?

Dès mes travaux de DEA (puis doctorat), je me suis intéressé aux manuscrits médiévaux offrant des textes en latin d’origine arabe. En effet, j’avais alors suffisamment de connaissances en latin pour me permettre de comprendre les textes du Moyen Âge dans les grandes disciplines des mathématiques comme la géométrie ou l’algèbre.

Pour moi, il s’est agi de saisir la manière avec laquelle les érudits latins se sont appropriés les savoirs des pays d’islam. Ces savoirs ont circulé dans l’ensemble du territoire dirigé au nom de l’islam, et l’arabe – langue du Coran – devient la langue de communication scientifique dès la fin du VIIIe siècle jusqu’au moins le XIIe siècle. Ainsi, de nombreux textes – toutes disciplines confondues – arrivent notamment en Andalus, partie de la péninsule ibérique sous domination musulmane. Toutes les conditions sont réunies pour que les clercs latins prennent connaissance de ce corpus et le traduisent en latin.

Exhumer des textes arabo-latins

Une grande partie des savoirs hérités entre autres de la Grèce Antique ou encore de l’Inde, et développés en pays d’islam, est donc disponible en Europe au moment où les premières universités sont créées (Paris, Bologne et Oxford par exemple). Une partie de mon travail consiste à exhumer ces « textes arabo-latins », c’est-à-dire les textes traduits de l’arabe en latin, à les replacer dans leurs contextes de production et de circulation, à les comprendre, et enfin à les rendre disponibles pour la communauté des historiens de sciences grâce à leur édition et leur traduction en français.

Mais l’appropriation des sciences des pays d’islam par les Latins ne se limite pas à ce phénomène massif au XIIe siècle de traduction. En effet, il ne faut pas négliger le rôle d’une transmission directe du savoir. L’exemple le plus significatif est sans doute donné par le mathématicien Léonard de Pise, autrement nommé Fibonacci. En effet, nous savons grâce à la préface qu’il rédige dans la deuxième édition de son Liber Abaci qu’il accompagne son père à Bougie (Bejaïa), dans l’actuelle Algérie, alors comptoir marchand de la République maritime de Pise. C’est, selon son propre témoignage, dans cette ville que Fibonacci apprendrait, entre autres savoirs, la numération indo-arabe et les algorithmes opératoires. Ainsi, même si les écrits du mathématicien pisan ne sont pas des traductions de l’arabe au latin, leur étude est néanmoins indispensable et complémentaire à celle du corpus arabo-latin produit en Andalus ou en Sicile.

Léonard de Pise, dit Fibonacci (actif durant la première moitié du XIIe siècle).

Faire de l’histoire, c’est bâtir un discours à partir de sources. Quelles sont celles que vous mobilisez dans vos études ?

J’étudie l’histoire des mathématiques médiévales. Mes sources sont principalement des manuscrits produits à partir du Moyen Âge central [XIe–XIIIe siècles] et rédigés soit en arabe, soit en latin. Les lieux de production de ces manuscrits sont divers. Néanmoins, la plupart de ceux que j’étudie – qui offrent des traductions arabo-latines – sont produits en Europe dans les scriptoria. Un scriptorium est un lieu, souvent associé à un monastère, dans lequel les manuscrits sont copiés, généralement pour répondre à la commande d’une communauté intéressée par le contenu d’un texte. Très peu des manuscrits qui nous sont parvenus pour le Moyen Âge latin sont des autographes, c’est-à-dire des manuscrits écrits par les auteurs eux-mêmes. Je travaille donc principalement sur des copies.

En outre, il est parfois possible d’avoir plusieurs copies d’un même texte, ce qui nous permet de comparer les différentes versions. Elles peuvent être indépendantes, ou copiées l’une sur l’autre, chronologiquement éloignées ou au contraire contemporaines… Copier un texte répond à un besoin : celui de rendre accessible son contenu à un lectorat (qui reste souvent à identifier). Cela révèle alors la nécessité pour ce lectorat de prendre connaissance d’un nouveau contenu ou d’une nouvelle forme pour ce contenu. L’étude de ces copies nous donne à voir, entre autres, des éléments sur l’état des connaissances mathématiques d’une certaine communauté à une époque donnée.

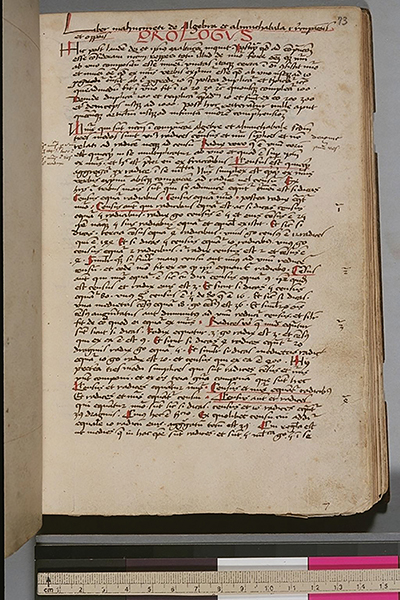

Par exemple, les Latins s’approprient la discipline algébrique héritée d’al-Khwârizmî (actif au IXe siècle à Bagdad) à partir du XIIe siècle. On peut comparer les versions arabes du texte rédigé par le mathématicien persan (transmis lui-même par plusieurs copies) avec ses traductions latines réalisées au moins à deux reprises au cours du XIIe siècle. L’une est due à Gérard de Crémone (1114–1187) et l’autre à son contemporain Robert de Chester, deux clercs latins venant respectivement d’Italie et d’Angleterre pour découvrir la science des pays d’islam et la transmettre à l’Europe. Ces traductions sont maintes fois copiées dans toute l’Europe, ce qui démontre le besoin des érudits latins de disposer de textes offrant de nouvelles connaissances, probablement pour les enseigner.

Copie réalisée en 1456 par le moine allemand Iacobus Obernheym de la traduction de Gérard de Crémone de l’Algèbre d’al-Khwârizmî.

Percer les secrets des textes

Aujourd’hui, la plupart de ces copies se trouvent dans les bibliothèques nationales, municipales ou universitaires, essentiellement en Europe. Il s’agit donc, pour moi, d’étudier en détail les catalogues des principales bibliothèques – lorsqu’ils sont disponibles – et de voyager (principalement en France, Espagne, Allemagne, Italie, Angleterre) pour consulter les manuscrits directement.

De plus en plus, il est aussi possible de consulter les manuscrits à partir du site Internet des bibliothèques, ou d’en commander des reproductions microfilms ou numériques. En outre, la littérature secondaire, à savoir l’ensemble des études publiées sur notre sujet d’étude, est essentielle car elle permet souvent d’obtenir des pistes pour trouver de nouvelles références de manuscrits ou pour recouper des informations biobibliographiques.

Finalement, à partir de l’étude de manuscrits du Moyen Âge, je tente de percer les secrets des textes qui nous sont parvenus en comprenant les mathématiques qu’ils contiennent, en décrivant leurs contextes de production, d’utilisation et de circulation. Toutes ces dimensions sont indispensables pour penser la genèse et le développement de disciplines mathématiques.

Traduire des sciences nécessite une triple compétence : scientifique, linguistique dans la langue source, et linguistique dans la langue cible. Quelles sont les difficultés pratiques auxquelles vous vous heurtez ?

L’historien des mathématiques n’est pas une exception ; comme tout historien, il est strictement dépendant de ses sources et de leur qualité. Dans le cas de l’historien médiéval, cette dépendance est multiforme et exige de nombreuses compétences complémentaires.

La première difficulté est de trouver puis de réussir à consulter nos sources. En effet, les manuscrits qui nous sont parvenus, ne correspondant d’ailleurs qu’à une partie de la production intellectuelle réelle, sont aujourd’hui éparpillés dans de nombreuses bibliothèques et parfois difficiles d’accès. C’est en particulier le cas pour les manuscrits arabes, dont beaucoup sont conservés dans des bibliothèques privées non accessibles aux chercheurs. Aujourd’hui, je travaille aussi sur les manuscrits arabes de l’Afrique subsaharienne (Mali, Niger, Mauritanie en particulier) contenant des mathématiques ou de l’astronomie. À quelques exceptions près, je n’ai pas réussi à obtenir de copies de manuscrits, notamment à cause du contexte géopolitique de la région. J’ai donc dû développer d’autres méthodologies pour cette étude, notamment quantitatives, à partir des seules références disponibles dans les catalogues édités.

Analyser et traduire les manuscrits

Lorsque, enfin, on réussit à isoler un manuscrit ou un corpus de manuscrits, il faut encore les étudier : les lire, les comprendre, les analyser et les traduire. C’est ainsi qu’il est nécessaire de développer des compétences en lien avec la codicologie (l’étude des manuscrits), avec la paléographie (la lecture d’écritures anciennes), tant arabe que latine, ou avec la philologie (l’étude d’un document via la langue utilisée). Dans le cas de mon travail sur le corpus arabo-latin, la dimension philologique est fondamentale : il est important de repérer les liens entre la syntaxe et la terminologie des auteurs arabes avec celles de leurs éventuels traducteurs. C’est d’autant plus important que, pour nombre de disciplines, le travail des traducteurs de l’arabe au latin n’est pas aisé car le latin (langue cible) ne possède pas tous les équivalents de l’arabe (langue source). La langue latine s’enrichit nécessairement de nouveaux termes, notamment par simple transcription ou néologisme.

Propos recueillis par N.V.

Lire la suite