La dendrochronologie est une méthode de datation basée sur l’étude des cernes des arbres. Son nom provient des mots grecs dendron (« arbre »), chronos (« temps ») et logos (« étude »).

Ça pousse…

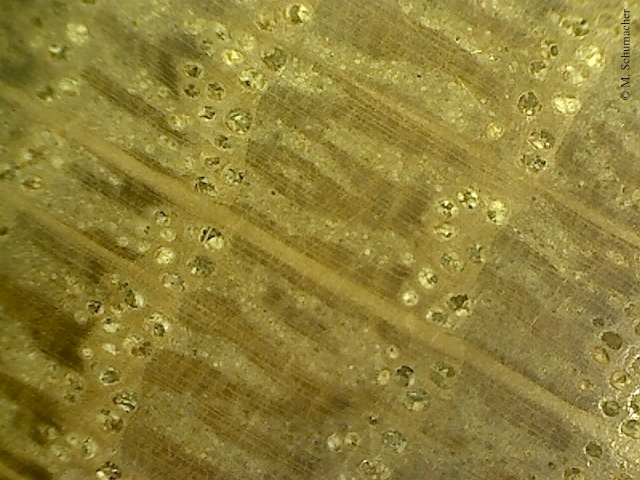

Lorsqu’un arbre pousse, il grandit en hauteur… et en largeur. C’est la croissance radiale qui retient l’attention des experts. Sous nos latitudes, les arbres produisent chaque année un cerne (ou anneau de croissance), qui se forme sous l’écorce. En examinant ces cernes au microscope, on remarque qu’ils sont constitués de cellules de différentes tailles. Dans la partie du tronc la plus proche de l’écorce, le cambium, ces cellules de bois sont vivantes et très importantes. C’est à travers elles que les éléments minéraux et l’eau sont transportés des racines jusqu’aux feuilles et aux aiguilles, un peu comme dans des pailles géantes. Au printemps, le cambium fabrique de grosses cellules à parois fines, pour se nourrir et se développer. De couleur claire, elles forment la partie du cerne appelée bois initial. Vers la fin de l’été, l’arbre ralentit sa croissance, les cellules de bois qu’il produit sont plus petites, avec des parois plus épaisses. Cette partie plus foncée du cerne s’appelle bois final. En hiver, l’arbre ne peut plus aspirer de nutriments du sol lorsque celui-ci est gelé, il ne produit plus de nouvelles cellules et se met en dormance jusqu’au printemps suivant.

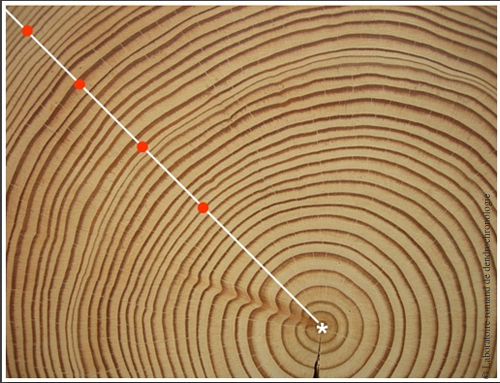

Section transversale d’un tronc d’épicéa qui a poussé à Fribourg (Suisse).

Gros plan sur le bois de cœur, appelé duramen, de la section d’épicéa.

L’anatomie du bois est différente selon les espèces. Le cerne annuel du chêne est composé d’une assise de gros vaisseaux élaborés au printemps (bois initial) et d’une zone essentiellement fibreuse produite en été (bois final). Celui d’épicéa est constitué d’un seul type de cellules, les trachéides, dont l’épaisseur et la densité augmentent au cours de l’année. La largeur de ces cernes varie de saison en saison en fonction des paramètres climatiques : température, précipitations, ensoleillement.

Cellules d’une section de chêne vue au microscope.

Cellules d’une section d’épicéa vue au microscope.

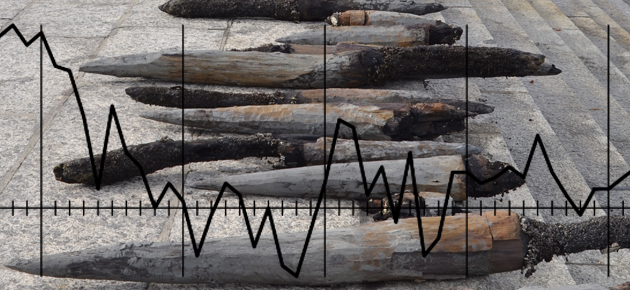

L’étude commence par la constitution d’un ensemble d’échantillons. Il s’agit de prélever des rondelles de bois dans la partie d’un tronc ou d’un pieu, qui présente le maximum de cernes de croissance, pour obtenir la séquence la plus longue possible. Les échantillons sont ensuite préparés et surfacés pour faciliter la mesure de la largeur de leurs cernes. Chaque pièce de bois est analysée par une machine de mesures optiques et informatiques. C’est un chariot mobile sur lequel est fixée une loupe binoculaire.

Expertise sur un bois d’épicéa.

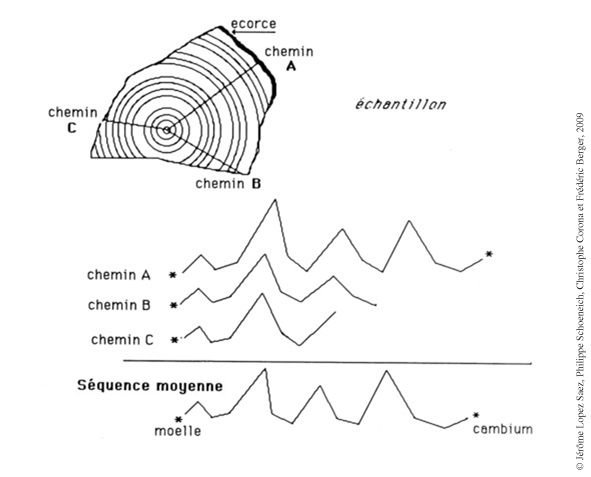

La mesure se fait au centième de millimètre, du cœur de l’arbre vers la périphérie, dans le sens de la croissance de l’arbre, jusqu’au dernier cerne de croissance formé sous l’écorce. Un signal sonore de la machine indique l’enregistrement de la largeur de chaque cerne. Une fois le nombre et la largeur des cernes enregistrés dans l’ordinateur, un logiciel va tracer une courbe à dater sur du papier.

Un point rouge tous les dix ans sur la section de bois.

Mesure des séries de largeur de cernes.

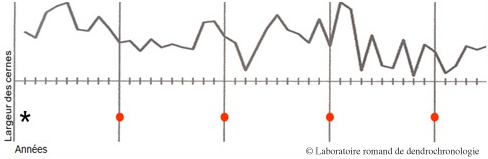

La mesure des variations de la largeur des cernes annuels de croissance donnent des séquences graphiques caractéristiques et uniques ; c’est une sorte d’électrocardiogramme du bois.

Constitution d’un référentiel

Des arbres d’une même espèce ayant poussé dans une même région présentent une succession similaire de la variation des cernes annuels : ils sont synchrones. Le dendrochronologue pose la courbe à dater sur une table lumineuse et la compare avec d’autres courbes de bois de la même espèce. Si une synchronisation paraît correcte, il faut rechercher sur la courbe à dater les années caractéristiques (les années très sèches, par exemple). Elles sont présentes sur tous les arbres de la même espèce vivant durant une même période. Par chevauchement de bois synchrones, la succession des variations des largeurs de cernes, année après année, peut être reconstituée, de nos jours jusque loin dans le passé. On crée ainsi un référentiel, c’est-à-dire un ensemble de bois dont chaque cerne annuel est daté.

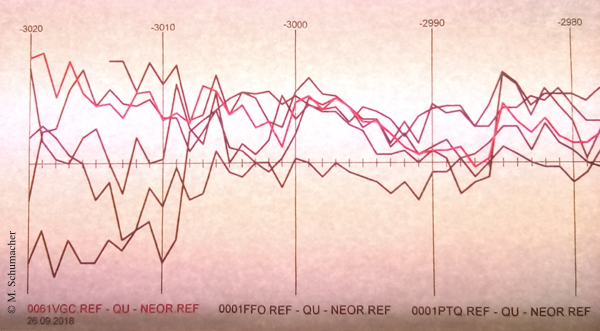

Synchronisation des séries individuelles. L’opération est réalisée par glissement de pas annuel d’une série sur l’autre. Sur l’axe horizontal, on mesure le temps en années. Sur l’axe vertical est reportée la largeur des cernes de l’échantillon selon une échelle logarithmique (voir FOCUS).

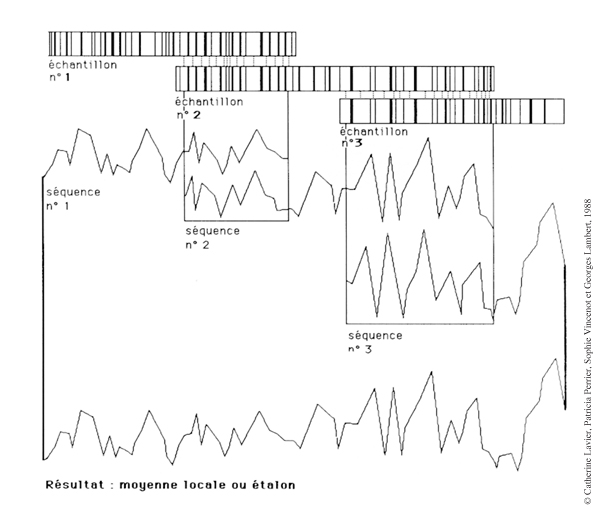

Dans la pratique, on prend au moins six bois pour faire une moyenne. On va ainsi obtenir une courbe dendrochronologique, dite de référence locale ou régionale. Chaque type d’arbre a ses valeurs de référence.

Pieux de chêne qui viennent d’être sortis de l’eau

(site palafittique du Plonjon, Suisse).

Synchronisation des moyennes locales et de sites.

L’analyse des graphiques séquentiels est la phase de travail la plus longue et la plus complexe dans la recherche de datation. La recherche par glissement (en superposant plusieurs graphiques) produit une série de valeurs parmi lesquelles une seule doit être jugée « exceptionnelle » pour que la datation soit valide. Le risque associé à cette datation est directement fonction de la dispersion de la valeur choisie par rapport aux autres propositions. Plusieurs analyses en parallèle de dendrochronologie et de sources historiques sont réunies pour dater un bois avec précision. Des tests statistiques sont indispensables. La comparaison de l’ensemble des résultats permet de définir globalement la fiabilité de la datation. Selon la qualité de l’échantillon, la dendrochronologie doit parfois être combinée avec la méthode du carbone 14 pour dater des évènements anciens.

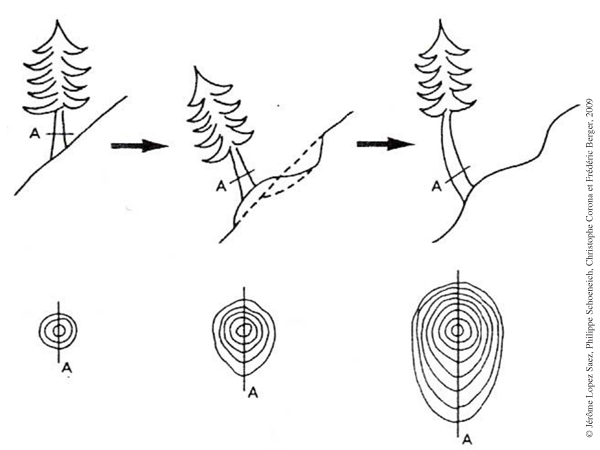

En réponse aux évènements qui l’affecte, l’arbre réagit. Il est souvent difficile d’associer un type de réaction à un processus. Si l’arbre a évolué dans un milieu clément, les cernes sont larges et peu nombreux ; si l’environnement a été très dur, les cernes vont être tout petits. C’est l’interprétation du contexte géomorphologique qui permet l’identification du processus. Un arbre situé dans une zone glissée tend à se redresser. Il doit former du bois de réaction ou de compensation.

Effet des glissements de terrains. Formation du bois de réaction.

Formation du bois de réaction.

À gauche, conifère : bois de compensation formé en aval.

À droite, feuillus : bois de compensation formé en amont.

Sur cet échantillon, trois chemins de lecture (A, B et C) sont choisis.

Ils ont des tronçons communs, les séquences peuvent donc se compléter.

La séquence représentative de l’échantillon

est la séquence moyenne des trois mesures.

Les tests statistiques

En Guadeloupe, la question « quel âge a cet arbre ? » plonge en général le forestier tropical dans un abîme de perplexité. Les saisons sont peu marquées et les cernes visibles n’obéissent pas forcément à un rythme saisonnier comme les cernes annuels des régions à hivers marqués. Des cernes existent pourtant, générés par des stress qui peuvent être d’origines diverses (inondations, variation de la durée de l’ensoleillement, cyclone…). En milieu tropical, la dendrochronologie n’est alors envisageable que chez de rares espèces.

Comme le confie Fabien Langenegger, archéologue dendrochronologue suisse : « Avec différents tests, notamment le Test de Student ou le Test d’Eckstein, on obtient des coefficients de concordance. Plus la valeur est élevée, plus la synchronisation entre une courbe à dater et une courbe de référence chronologiquement calée est bonne. Mais le travail ne s’arrête pas là. Si une synchronisation paraît correcte, il faut rechercher sur la courbe à dater si les années caractéristiques (années très sèches…), présentes obligatoirement sur tous les arbres, apparaissent bien au bon endroit. C’est un travail assez complexe et les calculs aident énormément le dendrochronologue, mais à la fin, il y a toujours l’appréciation visuelle du chercheur pour choisir la date exacte. »

Lire la suite