L’archéologue s’emploie avec un particulier acharnement à inscrire des faits matériels passés dans un cadre chronologique. Un objet donné, quel qu’il soit, mur, mosaïque, poterie, monnaie, fossé, temple, maison, inscription, doit obligatoirement être soumis à une critique interne, visant à déterminer ce qu’il est, au travers d’une description de caractéristiques immédiatement observables, physiques et morphologiques, dans l’espoir que ces dernières entretiennent un rapport déterminé au temps. En outre, il est indispensable de collecter toutes les informations relatives à son environnement : localisation, contexte de déposition, association à d’autres objets. Ces conditions réunies, il n’est pas exclu qu’une construction chronologique puisse temporairement prétendre à une certaine validité, dans l’attente de données complémentaires.

Chronologies « relative » et « absolue »

Aussi impropres soient-elles, les expressions chronologie relative et chronologie absolue qualifient néanmoins deux manières également valables de se référer au temps. La première est pour ainsi dire naturelle aux archéologues, et en particulier à ceux qui ne disposent pas ou seulement de peu de sources écrites (les pré- et protohistoriens par exemple). Selon cette acceptation, des objets apparentés, comme des céramiques ou des niveaux archéologiques, sont ordonnés de telle sorte à faire apparaître les relations d’antériorité, de postériorité ou de simultanéité qu’ils entretiennent. C’est en ce sens que cette chronologie est dite « relative ». Trois méthodes éprouvées permettent d’établir ce type de relation : la sériation, la stratigraphie et l’analyse spatiale.

La chronologie « absolue » est une approche dont l’objectif est d’inscrire les faits matériels dans le temps quantifié du calendrier. Pour les écoliers, c’est le temps de la frise chronologique placée sur les pourtours de la salle de classe, un temps linéaire et calculable. Quelques rares objets archéologiques, comme les monnaies ou les inscriptions lapidaires, se prêtent à une lecture permettant un accès relativement aisé à une date ou plutôt un intervalle de datations possibles. Néanmoins, les méthodes faisant appel aux mesures physiques de laboratoires, indifféremment obtenues par radiocarbone, archéomagnétisme ou thermoluminescence, sont de celles qui font le plus immédiatement écho à la chronologie absolue dans la vie courante.

La statistique bayésienne (se rapporter aux pages précédentes) apparaît comme un moyen pouvant contribuer à la conciliation de ces deux approches. En effet, contrairement à la statistique fréquentiste classique, elle permet facilement de prendre en compte les informations associées au contexte des événements, en plus des mesures de datation. Ces informations, telles que les relations d’ordre temporel déduites de la situation d’un évènement par rapport à un autre, sont intégrées via la loi a priori du modèle bayésien. Cette technique est d’un recours particulièrement appréciable lorsque la culture matérielle des civilisations appréhendées est complètement dépourvue d’artefacts « datant ». Face à cette lacune, il serait tentant de rechercher des analogies avec des civilisations voisines dont la chronologie serait mieux établie, car disposant de sources plus complètes, ou de se référer purement et simplement à une tradition de datation. Dans l’un et l’autre cas, les propositions chronologiques reposeraient sur des bases fragiles et éloignées du contexte effectif de la découverte.

Les céramiques de la Protohistoire ancienne

Le Hallstatt est une période désignée suivant un site éponyme localisé en Autriche, elle est également qualifiée de Premier Âge du fer. Le début de La Tène ancienne, suivant cette fois la dénomination d’un site éponyme localisé en Suisse, correspond au début du Second Âge du fer. La culture matérielle associée à ces sites a servi à la reconnaissance d’un ensemble de caractéristiques qui depuis lors sont considérées comme des marqueurs à la fois d’une civilisation et d’une chronologie.

Dans le Nord-Pas-de-Calais, une occupation quelconque est rattachée au Hallstatt ou au début de La Tène ancienne parce que son exploration archéologique a permis de collecter de la céramique dont un nombre suffisant de caractéristiques techniques et morphologiques sont jugées comme relevant de ces périodes. Il résulte de l’introduction de données céramiques récemment acquises, un découpage en cinq étapes, qui n’était que pressenti jusqu’alors.

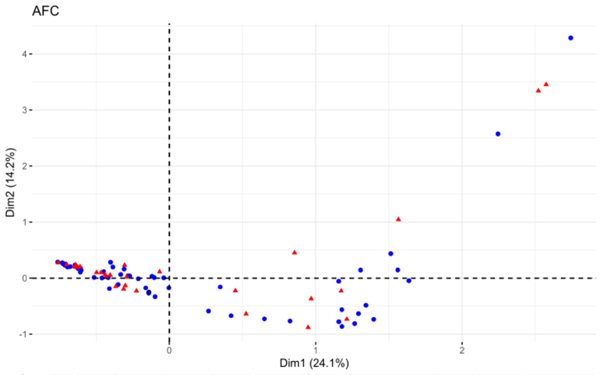

La technique de sériation employée repose sur une analyse factorielle des correspondances (AFC) appliquée à un tableau de contingence faisant apparaître, en ligne, la désignation des horizons par site, et en colonne, les types morphologiques de la céramique par catégorie technique. À l’intersection des lignes et des colonnes est indiqué le nombre d’individus identifiés par horizon. Les horizons sont composés d’un ensemble clos de céramique ou d’une association d’ensembles clos considérés comme contemporains à l’échelle du site archéologique. Cette dernière hypothèse doit être confortée par la stratigraphie, qui examine l’ordre de succession des couches et des interfaces entre ces couches (unité stratigraphique) et par l’analyse spatiale ; il s’agit cette fois de rechercher des régularités signifiantes perceptibles en plan : trous de poteau composant un même bâtiment, fossés parallèles, fosses contiguës et regroupées… Plusieurs horizons peuvent ainsi se succéder au sein du même site. Idéalement, la sériation confirme cette ordonnancement préalable et conçu selon une méthodologie différente.

La figuration graphique des résultats de l’analyse factorielle des correspondances montre que les deux premiers axes expliquent 38,3 % de la variance totale, après placement des ensembles céramique « rue de la Liberté » de Villeneuve-d’Ascq (Nord) en ligne complémentaire. Ce choix est fondé sur le caractère extraordinaire du mobilier céramique, comprenant notamment une grande quantité de céramique peinte, alors qu’elle est quasiment absente des autres sites régionaux contemporains. Le caractère partiellement funéraire de ce site explique peut-être aussi cette variation, les autres occupations correspondant plutôt à des implantations rurales. Il demeure que les dimensions 1 et 2 résument une part relativement importante de l’information contenue dans le tableau de contingence et que les points et les triangles symbolisant respectivement les coordonnées des horizons et les coordonnées des types céramiques revêtent la forme d’un fer à cheval. Cette configuration est typique d’une sériation susceptible d’être interprétée dans un sens chronologique. La réalisation d’une classification hiérarchique à partir des résultats de l’analyse factorielle sur les deux premières dimensions permet de proposer un découpage en cinq étapes céramiques successives. Il reste à fournir à cette représentation de l’évolution de la céramique dans le Nord-Pas-de-Calais, du Hallstatt au début de La Tène ancienne, un ancrage dans le temps quantifié.

Certains des ensembles céramiques appréhendés étant associés à des échantillons de matière organique soumis à des mesures de laboratoire, il est escompté que la datation radiocarbone obtenue puisse s’appliquer à l’ensemble même, et par extension qu’elle puisse entretenir un rapport de proximité avec celle de l’horizon du site.

Les quarante échantillons de matière organique soumis à l’analyse du radiocarbone sont pour la plupart directement associés à une quantité importante de restes de vaisselle en céramique ou reliés à eux par le biais de la stratigraphie ou de l’analyse spatiale. Parallèlement, ils sont regroupés par étape en fonction des résultats de la sériation et de la classification hiérarchique qui a été appliquée aux assemblages céramiques.

Les chaînes de Markov à la rescousse

La modélisation bayésienne est réalisée avec le logiciel OxCal (Oxford Radiocarbon Accelerator Unit, 1994) et à l’aide du package R « ArcheoPhases ». OxCal génère un échantillon de la loi jointe des paramètres à l’aide d’un algorithme Monte-Carlo par chaîne de Markov. Cet échantillon est extrait de ce logiciel pour ensuite être importé sous R et exploité par les outils statistiques du package « ArchaeoPhases ».

Analyse factorielle des correspondances.

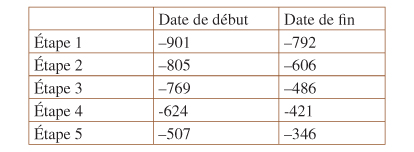

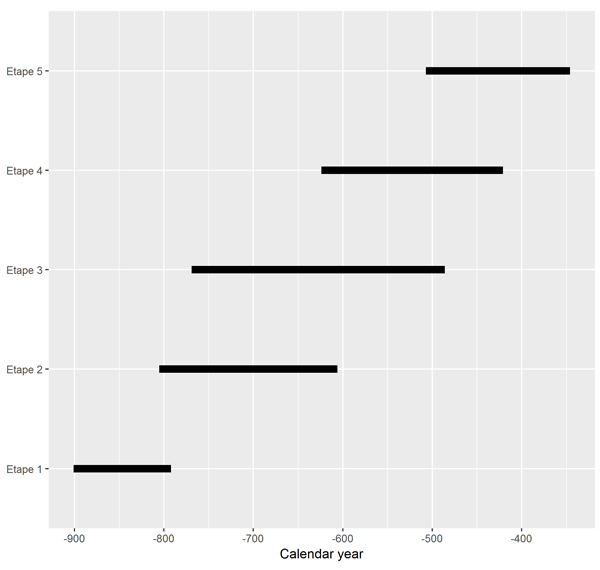

Ensuite, les intervalles de recouvrement des étapes sont estimés et déterminent le laps de temps probable au cours duquel est intervenu le dépôt des ensembles céramiques. Une estimation du début et de la fin de chaque étape céramique et de leur durée, avec une probabilité de 95 %, est ainsi proposée. Ces interprétations sont représentées sur une frise temporelle.

Classification hiérarchique ascendante appliquée aux résultats de l’AFC.

Estimation des bornes chronologiques des étapes céramiques.

Pour qui est accoutumé aux propositions de datation habituellement invoquées pour la Protohistoire ancienne, deux impressions contradictoires s’imposent à la lecture de ces résultats. D’un côté, un sentiment de familiarité : ils concordent avec les hypothèses généralement admises. D’un autre côté, une légère déception : les intervalles de datation sont très étendus, de l’ordre de un à trois siècles, et ils se chevauchent. Pour l’avenir néanmoins, et pour peu que la modélisation proposée soit considérée comme recevable, deux marges de progression sont envisagées. Elles correspondraient à un enrichissement du modèle par ajout de nouvelles données radiocarbones ou par l’intégration de procédures de datation souvent plus précises, telles que la dendrochronologie.

Dans le cas de la céramique du Hallstatt ou du début de La Tène ancienne dans le Nord-Pas-de-Calais, cinq étapes ont été reconnues, elles correspondent chacune à une expression spécifique de la culture matérielle et, grâce à la datation par radiocarbone et à la modélisation bayésienne, à un fragment de la ligne du temps. « Faut-il vraiment découper l’histoire en tranches ? » s’interrogeait l’historien Jacques Le Goff dans le cours d’un célèbre essai. La réponse est « oui, certainement , mais à condition de se doter d’un couteau à lame probabiliste ».

Graphique présentant les estimations des cinq étapes céramiques du Hallstatt et de la Tène ancienne (Les segments représentent une estimation de la date de début, de la date de fin des étapes ainsi que de leur durée avec une probabilité de 95%).

Lire la suite