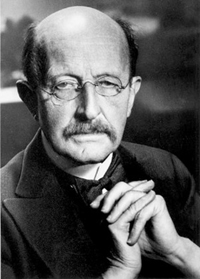

Ci-contre : Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858–1947).

En 1900, Max Planck émet l’hypothèse d’un échange d’énergie non continu entre la matière et la lumière. Cinq ans plus tard, c’est l’annus mirabilis d’Einstein, qui publie quatre articles établissant les fondements de la physique moderne. Il s’agit, chronologiquement, de la théorie des quanta, du mouvement brownien, de la relativité restreinte et de la relation masse–énergie.

Le premier article de cette année miraculeuse, récompensé par le prix Nobel de physique en 1921, reprend l’idée de Planck en interprétant l’effet photoélectrique à l’aide de « grains de lumière », les photons. C’est le point de départ du développement de la théorie quantique, qui cherche à comprendre la nature à l’échelle, inaccessible pour nos sens, de l’atome.

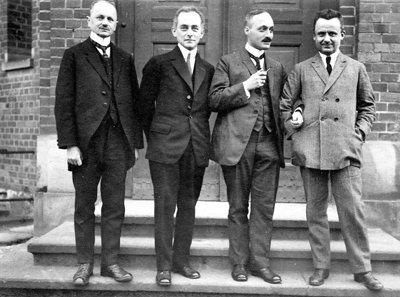

En 1926, deux mécaniques quantiques coexistent avec la même efficacité : la mécanique ondulatoire de Louis de Broglie et Erwin Schrödinger, et la mécanique des matrices de Werner Heisenberg. Si Schrödinger et Dirac montrent rapidement l’équivalence entre les concepts physiques et les outils mathématiques, c’est John von Neumann qui conçoit une formulation unificatrice de la théorie dans son ouvrage les Fondements mathématiques de la mécanique quantique, publié en 1932.

Werner Karl Heisenberg (1901–1976).

Espaces de Hilbert et superposition

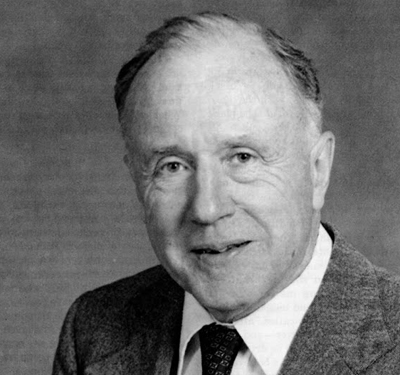

Ci-contre : John von Neumann (1903–1957).

Von Neumann, qui a aussi travaillé sur les fondements des mathématiques, a montré que la logique quantique n’était pas cohérente avec la logique du tiers-exclus d’Aristote. À concepts nouveaux, mathématiques nouvelles. Il cherche à axiomatiser la mécanique quantique dès 1926 en considérant la fonction d’onde d’un système quantique (une particule, un atome…) comme un vecteur dans un espace de Hilbert (voir FOCUS). C’est le premier axiome de la mécanique quantique.

Erwin Schrödinger et Max Born énoncent que la description complète de l’état d’un système est effectuée par une fonction d’onde complexe

Si le cadre des espaces vectoriels de Hilbert est mathématiquement adapté à la physique quantique, c’est que cette dernière repose sur un principe fondamental : le principe de superposition. Par définition d’un espace vectoriel, toute combinaison linéaire de vecteurs est un vecteur. De même, toute combinaison linéaire

D’après Born, si la particule est la superposition de plusieurs états, la probabilité de trouver la particule dans l’état représenté par la fonction d’onde

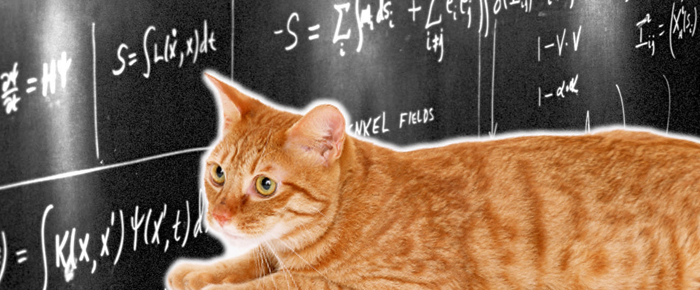

On sait actuellement créer expérimentalement des états quantiques qui ne sont ni onde, ni corpuscule, mais plutôt des compressions de ces deux états (états comprimés). Un système physique peut donc être suspendu entre plusieurs états. La difficulté de cette interprétation pour nos sens classiques est illustrée par le célèbre paradoxe du chat de Schrödinger.

Max Gustv Hermann Reich (1874–1941), Max Born (1882–1970),

James Franck (1882–1964) et Robert Wichard Pohl (1884–1976) en 1923.

Un chat paradoxal

De même que la fréquentation d’objets « lents » ne facilite pas la compréhension des propriétés relativistes, notre environnement macroscopique cache les propriétés quantiques du monde atomique. Même les plus grands physiciens eurent des débats animés au congrès de Solvay en 1927, où des expériences de pensée furent conçues, principalement par Einstein et plus tard par Schrödinger.

En 1935, ce dernier propose d’enfermer un chat dans une boîte, opaque, avec un dispositif pouvant briser une ampoule de cyanure et donc l’avenir de notre félin. Pour actionner le dispositif fatal, on utilise un atome de chlore 39 qui, au bout d’une heure, se désintègre avec une probabilité 1/2 en atome d’argon avec émission d’un électron, suffisant pour interagir avec un détecteur. En résumé, le chat est mort si l’atome s’est désintégré, vivant sinon. Par ce dispositif, le chat est donc devenu quantique !

Tant que la boîte reste fermée, on ignore l’état du chat, superposition des états l mort > et l vivant >. L’observation est une mesure qui réduit le paquet d’onde à un des deux vecteurs l mort > ou l vivant >. Elle risque ainsi de tuer le chat, confirmant l’adage : « Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. »

Mais le chat n’est pas isolé, seul avec l’atome. Le félin est dans des états superposés avec son environnement de photons et de gaz et n’a donc pas d’état propre. C’est le risque des expériences de pensée, d’être des cas d’école hors de toute réalité…

En fait, toute interaction (mesure, observation) avec des états superposés les projette sur un seul état : c’est la réduction du paquet d’onde. Les états superposés disparaissent donc d’autant plus vite que le système est plus « grand » : c’est la décohérence. Elle est déjà efficiente pour des virus et des bactéries, mais l’image du chat est plus parlante.

Avec moins de dix photons, le temps de décohérence est assez long pour observer des figures d’interférences quantiques qui mettent en évidence des superpositions d’états. La superposition des états, bien difficile à appréhender, est donc bien établie, mais pas à l’échelle macroscopique.

Gloire et honte

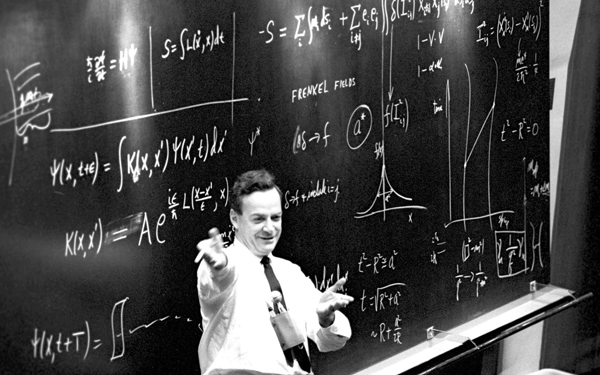

John Wheeler, collaborateur d’Einstein et directeur de thèse de Richard Feynman, parlait de « la gloire et [de] la honte du quantum ». Gloire bien sûr pour le succès expérimental de la théorie, et honte parce qu’on ne la comprend pas. Il ne faut cependant pas avoir d’« états d’âme », comme le disait le pragmatique Niels Bohr : « Arrêtez de dire à Dieu ce qu’il doit faire. »

John Wheeler, collaborateur d’Einstein et directeur de thèse de Richard Feynman, parlait de « la gloire et [de] la honte du quantum ». Gloire bien sûr pour le succès expérimental de la théorie, et honte parce qu’on ne la comprend pas. Il ne faut cependant pas avoir d’« états d’âme », comme le disait le pragmatique Niels Bohr : « Arrêtez de dire à Dieu ce qu’il doit faire. »

Les récentes expériences d’Alain Aspect confirment l’étrangeté de la mécanique quantique, au cœur de l’explication de la matière, de l’ADN au Big Bang. Et si sa réussite défie l’intuition naturelle, c’est que beaucoup font l’erreur de confondre « modèle » et « réalité », « procédés de calcul » et « explications ontologiques ». Comme l’École de Copenhague, constatons son succès, calculons et ne sur-interprétons pas.

Ces expériences de pensée paradoxales contribuent à développer notre compréhension de la superposition des états, condition nécessaire pour la réalisation d’« ordinateurs quantiques » et de la décohérence.

Richard Phillips Feynman (1918–1988).

Lire la suite