L’histoire des jeux et celle des sociétés sont étroitement mêlées. Le jeu participe au développement de chaque personne, il favorise l’épanouissement social. En s’organisant en société, l’homme a très vite joué. Les jeux ont traversé l’histoire humaine et sont inscrits dans notre mémoire collective. Quelques-uns d’entre eux ont voyagé de continent en continent.

Les échecs dans la société occidentale

L’histoire des jeux est liée à la société dans laquelle ils se développent. Si celle des carrés magiques évoque la Chine, ce sont les jeux de plateaux qui ont marqué notre civilisation méditerranéenne. Le plus ancien découvert à ce jour semble être un plateau trouvé dans une tombe royale de Mésopotamie datant de plus de deux mille six cents ans, le jeu royal d’Ur. Pourquoi placé dans les tombes ? Probablement pour permettre aux défunts de passer de bons moments dans l’au-delà ! On peut le rapprocher du Senet égyptien, à la signification religieuse, ou du jeu Chiens et chacals, lui aussi peint dans une tombe en Égypte, et à tous ces jeux aux formes multiples selon les cultures qui les portent : le renard et les poules, les tigres et les chèvres, le jeu de Bagh Chal au Népal.

Le jeu d’échecs mérite sans doute une place à part dans le monde des jeux de plateau. C’est à la fin du Xe siècle que ce jeu de guerre, d’origine indienne, est transmis à l’Occident par les Arabes. En moins d’un siècle, il se répand dans toute la société médiévale, connaissant un grand succès tant auprès de l’aristocratie européenne dont c’est rapidement la distraction favorite, que dans les classes populaires où l’on jouait avec des dés et pour de l’argent. Bien des éléments du jeu arabo-persan déroutent cependant les Occidentaux. Près de deux cents ans seront nécessaires pour transformer ce jeu de guerre en un jeu de cour, en adéquation avec les valeurs de la société féodale. Les règles changent à la Renaissance, plus proches de celles que nous connaissons aujourd’hui. Des tournois commencent à être organisés, des champions vénérés, tels le Français Philidor qui, au XVIIIe siècle, propose une nouvelle stratégie confiant aux pions un rôle fondamental. Le jeu moderne se met en place à partir du XIXe siècle. Des compétitions confrontent les meilleurs joueurs du monde, rassemblés dans une fédération internationale créée en 1924. Au XXIe siècle, le combat se livre entre l’ordinateur et l’homme.

Le go dans le monde asiatique

Il existe une similitude frappante entre organisation sociale ou politique et règle de jeux. Ne parle-t-on pas, d’ailleurs, de « règles du jeu électoral » ? Le jeu constitue un laboratoire sécurisé pour expérimenter la vie en collectivité. Ce rapprochement peut se faire aussi entre activité ludique et activité de recherche. Du côté jeu : règle du jeu, élaboration d’une stratégie et interdiction de tricher ; du côté théorie mathématique : axiomes, démonstration et cohérence du raisonnement…

Ainsi, le jeu simule des contraintes (l’obligation de respecter les règles) mais aussi une certaine liberté, celle qui peut mener au succès. En jouant, l’homme se sent acteur de son destin (au moins de son destin immédiat) dans la mesure où le jeu balise la rencontre avec l’autre. Car même s’il peut être un indicateur de classe sociale, il adoucit (sans les gommer) les difficultés sociales, professionnelles, scolaires ou familiales.

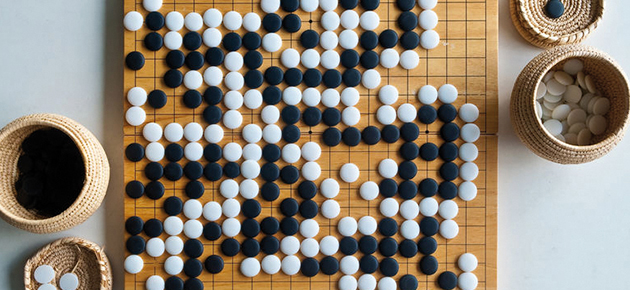

Le jeu de go est intéressant de ce point de vue. Dans ce jeu de prise de territoires qui se joue à deux, tous les pions sont identiques ; ils ne donnent sens que par leur position et leurs inter-actions réciproques. La très longue histoire du go s’est déroulée pour une grande part dans des mondes clos et séparés. Il fut probablement créé en Chine pendant la période des Printemps et Automnes (de –771 à –453). Plus tard, Confucius mentionne vers –500 le go dans ses Entretiens. Le go arrive en Corée, puis au Japon au vie siècle avec l’apport de la culture chinoise par les moines bouddhistes chan. Les premiers traités sont écrits à la fin de la dynastie Han (début du IIIe siècle). Le jeu est alors ajouté aux trois « arts sacrés » (peinture, musique et calligraphie) pratiqués par l’empereur et ses courtisans, pour devenir l’un des « quatre arts du lettré ». Il conserve ce statut jusqu’à la fin du XIXe siècle. L’ouverture militaire forcée du Japon par les navires des États-Unis puis du Royaume-Uni en 1854 lui permet d’arriver en Occident. C’est seulement depuis la fin du XXe siècle que le go commence à s’unifier sur le plan mondial. Et c’est tout dernièrement que l’intelligence artificielle AlphaGo en est venue à bout, battant le champion du monde.

Le jeu pour favoriser l’entraide

Les apports du jeu sont significatifs en termes d’entraide, de conciliation, de socialisation. Le jeu apprend à mieux vivre en société et à en respecter les règles, comme celles du contrat social que l’on signe en commençant une partie. Il apprend aussi à définir des variantes en négociant et en discutant ce contrat, à gagner et à accepter de perdre. Ainsi, on a pensé à injecter du jeu dans des démarches de cohésion sociale : le jeu d’entreprise permet aux collaborateurs, en y jouant un rôle, de réfléchir, de décider et d’agir collectivement.

Puisque le jeu est aussi un apprentissage à l’empathie, il doit jouer un rôle important pour que la société de demain soit plus accueillante. De ce point de vue, les jeux coopératifs, nés durant les dernières décennies, sont à accueillir avec enthousiasme. Leur devise, « Je t’aide, tu m’aides et on gagne tous ensemble ! » est tout un programme pour entrer en action avec les autres. Notre société est à la recherche de lien social ; les espaces ludiques en proposent !

Citons, pour l’exemple, ce jeu africain, l’awalé, qui se joue à partir d’un dessin sur le sable et de quelques graines. Il y est interdit d’affamer son adversaire !

Enfin, certains jeux renforcent la cohésion du groupe et développent la créativité, comme Dixit (Libellud, 2008), Concept (Repos Prod, 2013) ou Compatibility (Cocktail Games, 2010).

Le jeu offre de réels moments d’attention, d’entraide et de conciliation, non seulement en société mais aussi en famille, entre générations et entre amis. Il permet de prendre du plaisir ensemble, de tisser des liens, de créer des contacts.

Enfin le jeu face au handicap peut proposer des solutions alternatives (les gestes contre les phrases, les images contre les mots) ; le jeu peut changer le regard de l’autre.

Tous les jeux ne sont pas égaux !

Jeux individuels ou à plusieurs : sans aucun doute, leur rôle n’est pas le même. Sans discréditer les jeux de réflexion individuels (puzzles, casse tête, grilles de mots ou de nombres, Sudoku…) qui continuent à se développer et à œuvrer dans le bon sens, il faut noter le danger de certains jeux vidéo individuels et de l’enfermement qu’ils peuvent provoquer. Des études ont mis en évidence les relations entre addiction aux jeux vidéo et décrochage scolaire. À l’opposé, on sait bien que l’une des causes du décrochage scolaire est le manque de motivation des apprenants… L’intégration mesurée des jeux dans le cadre d’une pédagogie adaptée permet de lutter contre ce manque d’intérêt. À l’éducateur de faire la différence !

Autre sujet d’inquiétude : de nombreux jeux vidéo ne semblent mettre en avant que le plaisir récréatif et le divertissement. Pourtant, en y regardant de plus près, ils ne sont pas aussi anodins qu’ils en ont l’air : rôles féminins sous-évalués, sous-représentation des minorités, acceptation tacite d’une idéologie dominante… En fait, le jeu est une production culturelle comme d’autres : cinéma, littérature et n’échappent pas aux biais et aux dérives. L’éducateur, le ludothécaire, l’adulte doivent rester vigilants.

La préservation du patrimoine ludique culturel est aussi un sujet de vigilance. Les quelque huit cents nouveautés de jeux qui paraissent chaque année en Europe sont à la fois une preuve de vitalité, mais aussi un danger. Ils ne doivent pas faire disparaître les jeux séculaires (voir FOCUS "Quand un jeu traditionnel se modernise").

Le jeu doit donc occuper une place importante dans notre société. Cependant la démarche ludique n’est pas forcément naturelle ou spontanée et, pour ne pas emprunter de fausses pistes, il faut savoir mettre à profit toutes les qualités d’un jeu et se méfier des dérives possibles.

Les formations en sciences et techniques du jeu, encore bien peu nombreuses, sont pourtant indispensables. Le jeu a besoin d’un mode d’emploi pour s’exprimer pleinement et que l’on puisse dire : « Une société qui joue est une société vivante, ouverte aux autres ! »

Lire la suite