De quand datez-vous les premières utilisations de mathématiques en sociologie ?

Quel fut le rôle d'Émile Durkheim ?

.jpg) L'utilisation des statistiques en sociologie date incontestablement de l'étude sur le suicide faite par Émile Durkheim en 1897 et publiée la même année chez Félix Alcan. Durkheim a été l'élève de Fustel de Coulanges, qui avait ce que l'on peut appeler une « formation pré sociologique ». Il a été influencé par Auguste Comte. À l'École normale supérieure, Durkheim est le compagnon de chambrée de Jean Jaurès, dont on connaît l'action politique, mais aussi l'Histoire socialiste de la Révolution française, dont il a assuré la direction (Jules Rouff et Compagnie, 1904). À cette époque se diffusaient en outre les idées socialistes et l'interprétation de l'œuvre de Karl Marx.

L'utilisation des statistiques en sociologie date incontestablement de l'étude sur le suicide faite par Émile Durkheim en 1897 et publiée la même année chez Félix Alcan. Durkheim a été l'élève de Fustel de Coulanges, qui avait ce que l'on peut appeler une « formation pré sociologique ». Il a été influencé par Auguste Comte. À l'École normale supérieure, Durkheim est le compagnon de chambrée de Jean Jaurès, dont on connaît l'action politique, mais aussi l'Histoire socialiste de la Révolution française, dont il a assuré la direction (Jules Rouff et Compagnie, 1904). À cette époque se diffusaient en outre les idées socialistes et l'interprétation de l'œuvre de Karl Marx.

Dans son étude du suicide, il réfute les thèses du sens commun en s'appuyant sur des séries de chiffres et des tableaux statistiques. Cette expérience est cruciale : Durkheim montre que cet acte – individuel par excellence, qui semble relever de la seule psychologie – obéit à des régularités sociales. Il construit des comparaisons pour tester l'effet de la variable qu'il étudie. N'ayant pas de tests de comparaison disponibles, il se contente d'appréhender les écarts entre les cases des tableaux. Dans les Règles de la méthode sociologique (Revue philosophique, 1895), il fera de la comparaison la méthode par excellence de la sociologie.

Dans son étude du suicide, il réfute les thèses du sens commun en s'appuyant sur des séries de chiffres et des tableaux statistiques. Cette expérience est cruciale : Durkheim montre que cet acte – individuel par excellence, qui semble relever de la seule psychologie – obéit à des régularités sociales. Il construit des comparaisons pour tester l'effet de la variable qu'il étudie. N'ayant pas de tests de comparaison disponibles, il se contente d'appréhender les écarts entre les cases des tableaux. Dans les Règles de la méthode sociologique (Revue philosophique, 1895), il fera de la comparaison la méthode par excellence de la sociologie.

Peu après, grâce à Ferdinand Buisson, la sociologie et la géographie humaine deviennent des disciplines universitaires. Après un passage à Bordeaux, Durkheim obtient alors un poste à la Sorbonne, au grand dam des professeurs les plus conservateurs, qui susciteront l'écriture d'un pamphlet contre lui. Son cours sur la pédagogie (professé en 1903–1904 et publié en 1938 chez Félix Alcan) sera l'opposé de celui fait par le père de De Gaulle à l'Institut catholique.

Peu après, grâce à Ferdinand Buisson, la sociologie et la géographie humaine deviennent des disciplines universitaires. Après un passage à Bordeaux, Durkheim obtient alors un poste à la Sorbonne, au grand dam des professeurs les plus conservateurs, qui susciteront l'écriture d'un pamphlet contre lui. Son cours sur la pédagogie (professé en 1903–1904 et publié en 1938 chez Félix Alcan) sera l'opposé de celui fait par le père de De Gaulle à l'Institut catholique.

Quelles nouvelles techniques mathématiques ont par la suite fait leur apparition ?

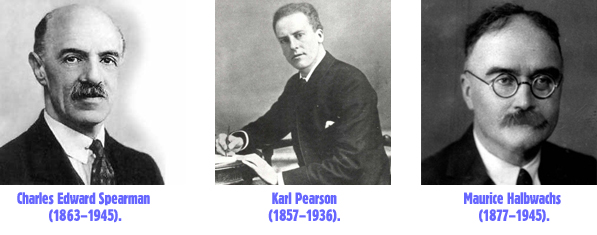

Les méthodes élaborées en Angleterre par le statisticien Karl Pearson et par le psychologue Charles Spearman ne sont utilisées que tardivement. Maurice Halbwachs, élève de Durkheim, est sans doute l'artisan du développement de techniques statistiques en sociologie. Après avoir fait une thèse en 1907 sur les budgets ouvriers, il arrive à Strasbourg en 1919. Il publie avec le mathématicien Maurice Fréchet le Calcul des probabilités à la portée de tous (Dunod, 1924) destiné aux étudiants en sciences humaines.

Halbwachs reprend le thème des suicides. Muni d'outils statistiques plus élaborés que Durkheim, il affine certains raisonnements. Il montre que les suicides sont plus nombreux dans les villes que dans les campagnes, plus fréquents durant les dépressions économiques que lors des périodes de prospérité. Il parvient à travailler concomitamment avec trois variables.

De nombreux sociologues français ont été formés dans l'après-guerre à l'utilisation de statistiques. Qui étaient vos maîtres ?

Jean-Marie Faverge était agrégé de mathématiques, professeur au Conservatoire des arts et métiers et auteur d'un traité de statistiques (Presses universitaires de France, 1950). Il expliquait dans ses cours, théoriquement et pratiquement, pourquoi et comment utiliser le calcul de la moyenne et l'écart type, le calcul de khi2 selon qu'il s'agissait d'échantillons appariés ou indépendants, le calcul des coefficients de corrélation lorsque l'on travaillait avec des variables continues, et les avantages de l'analyse factorielle. Pour chacune de ces opérations, il insistait sur les précautions à prendre et sur les limites des méthodes.

Maurice Reuchlin, inventeur de tests, de son côté, enseignait le raisonnement statistique en insistant sur l'importance de « l'hypothèse nulle » (voir ses ouvrages de 1962 et 1964 aux PUF). Cet intérêt était renforcé par le cours de Jean Stœtzel, le directeur du Centre d'études sociologiques de la Sorbonne, qui dirigea ma thèse. Il insistait sur l'importance des statistiques et se faisait l'écho des travaux de Paul Lazarsfeld sur la mathématisation des sciences sociales. Robert Pagès, le directeur du laboratoire de psychologie sociale de la Sorbonne, et Germaine de Montmollin, attachée à l'expérimentation, m'ont aussi influencé.

Maurice Reuchlin, inventeur de tests, de son côté, enseignait le raisonnement statistique en insistant sur l'importance de « l'hypothèse nulle » (voir ses ouvrages de 1962 et 1964 aux PUF). Cet intérêt était renforcé par le cours de Jean Stœtzel, le directeur du Centre d'études sociologiques de la Sorbonne, qui dirigea ma thèse. Il insistait sur l'importance des statistiques et se faisait l'écho des travaux de Paul Lazarsfeld sur la mathématisation des sciences sociales. Robert Pagès, le directeur du laboratoire de psychologie sociale de la Sorbonne, et Germaine de Montmollin, attachée à l'expérimentation, m'ont aussi influencé.

Quelle fut l'influence du structuralisme et de Claude Lévi-Strauss en particulier ?

Elle fut considérable ! Il a promu l'utilisation d'une méthode rationaliste de la connaissance et donc le besoin de s'appuyer sur des méthodes mathématiques. Par exemple, son étude sur les structures de la parenté en 1948 (publiée l'année suivante aux PUF) fait appel à un raisonnement scientifique [voir Tangente 135, 2010], on y trouve même l'utilisation de groupes de Klein. De même, la structure des mythes a été appréhendée avec la théorie des graphes.

Elle fut considérable ! Il a promu l'utilisation d'une méthode rationaliste de la connaissance et donc le besoin de s'appuyer sur des méthodes mathématiques. Par exemple, son étude sur les structures de la parenté en 1948 (publiée l'année suivante aux PUF) fait appel à un raisonnement scientifique [voir Tangente 135, 2010], on y trouve même l'utilisation de groupes de Klein. De même, la structure des mythes a été appréhendée avec la théorie des graphes.

Parlez-nous de Pierre Bourdieu ; comment s'est-il tourné vers l'emploi de méthodes statistiques ?

Bourdieu s'est rendu en Algérie à l'automne 1955. Tout jeune chercheur, il effectuait une étude de parenté chez les Kabyles et s'intéressait en particulier à la probabilité de mariage entre cousins et cousines.

Bourdieu s'est rendu en Algérie à l'automne 1955. Tout jeune chercheur, il effectuait une étude de parenté chez les Kabyles et s'intéressait en particulier à la probabilité de mariage entre cousins et cousines.

De jeunes polytechniciens enquêtaient sur la situation du travail en Algérie dans le cadre de l'élaboration du plan de Constantine [nom donné à un plan de développement économique et social en Algérie]. Un peu démunis sur le plan sociologique, ils ont fait appel à Bourdieu, d'où la naissance d'une collaboration étroite avec le sociologue. Bourdieu, de son côté, a compris l'importance de s'adosser à des méthodes mathématiques, qu'il utilise dès ses premiers travaux concernant le travail et les travailleurs en Algérie et dont il développe la réflexion sur les usages.

Y avait-il des résistances à l'utilisation d'outils mathématiques ?

Georges Gurvitch, peu porté vers les maths, avaient de profondes réticences, tout comme les tenants d'une sociologie phénoménologique. On peut ainsi voir dans la sociologie un moment objectiviste basé sur une physique sociale qui peut se chiffrer, suivi d'un moment plus subjectiviste pour interpréter le comportement déterministe mis au jour dans la première phase. Certains sont plus portés vers l'un ou vers l'autre…

Pour votre part, quels outils statistiques avez-vous utilisés ?

Dans les années 1960, j'ai avant tout utilisé des khi2, des calculs de corrélation ; tout se faisait « à la main ». À la fin des années 1970, je me suis initié à des méthodes plus sophistiquées grâce à ma rencontre avec une mathématicienne ingénieure, Jacqueline Igersheim ; en particulier j'ai utilisé des analyses factorielles et de correspondance.

L'analyse factorielle permet de sortir de la perception commune, de mettre au jour les facteurs principaux des déterminants sociaux et des représentations, et de peser le poids des facteurs, donc de les hiérarchiser. Combinée à une analyse des correspondances, cette méthode permet d'établir des cartes. Dans ces espaces, les différents groupes sont situés les uns par rapport aux autres. On établit ainsi une « carte » d'un espace social.

J'ai par exemple essayé de comprendre l'organisation des pratiques et des prises de position des puéricultrices. J'ai découvert que l'origine sociale était un facteur très influent qui jouait sur l'intérêt pour une compréhension psychanalysante des rapports parents–enfant, et que venait, en seconde position, le fait d'avoir suivi (ou non) un enseignement catholique qui, lui, jouait sur l'attachement à une conception moralisatrice de la « mère de famille ». Et ça, on ne peut le savoir a priori. Les pratiques et les représentations se distribuent selon ces deux axes. Autre exemple : dans mes études sur les membres des conseils d'administration des grandes banques, j'ai montré que l'origine sociale est déterminante ; en second facteur vient le fait d'avoir fréquenté (ou non) les grands lycées parisiens ; avoir travaillé aux États-Unis reste aussi un facteur important.

L'analyse des correspondances [voir en pages suivantes] permet une mise en rapport de la carte des positions sociales (dont l'analyse factorielle a permis de déterminer les facteurs d'organisation) avec la carte des pratiques, des goûts, des prises de positions. En effet, les pratiques et les goûts sont, eux aussi, organisés selon des régularités. On peut chercher les raisons de l'homologie entre les deux cartes.

Il semble qu'en ce début de XXIe siècle les sociologues délaissent les techniques mathématiques. Pourquoi ?

Il y un effet de mode de l'approche ethnographique, supputant une idée à partir de quelques entretiens ; on risque de ne raisonner que sur des cas particuliers. On abandonne la comparaison et on régresse par rapport à ce que Durkheim avait introduit. C'est comme s'il y avait une influence littéraire : un auteur de romans construit des personnages. Le sociologue abandonne alors le fait que sa matière est une science, au profit d'une démarche purement littéraire. Mais si nombre de sociologues se contentent d'études phénoménologico-ethnographiques, des analyses très poussées, en revanche, sont faites à l'Insee, dans lesquelles les méthodes mathématiques sont omniprésentes. Le moment de la physique sociale y est bien présent, mais il y manque parfois une analyse du moment plus subjectif pour autant, elle aussi, guidée par une méthode rationnelle.