L'axiome du choix consiste en la possibilité de choisir un élément dans tout ensemble non vide. Plus précisément, pour un ensemble E donné, quelconque, il s'agit de déterminer une fonction de choix sur E, c'est-à-dire une fonction ayant comme ensemble de départ

Choisir, c'est imaginer…

La particularité d'une fonction de choix est d'associer à toute partie de

Mis à part ce raisonnement concernant les ensembles bien ordonnés, on ne voit pas bien ce qui peut permettre d'affirmer l'existence d'une fonction de choix sur un ensemble quelconque. C'est pourquoi, en 1904, Ernst Zermelo a introduit, en marge de ses axiomes de la théorie des ensembles connus depuis sous le nom d'axiomatique de Zermelo–Fraenkel (ou ZF), un axiome supplémentaire, l'axiome du choix : tout ensemble admet une fonction de choix.

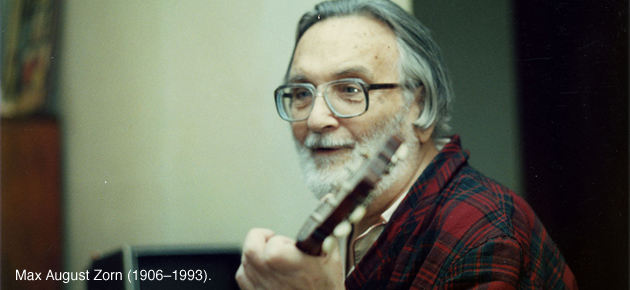

En ajoutant cet axiome à ZF, on obtient l'axiomatique ZFC. L'axiome du choix a de nombreuses conséquences, dont un grand nombre passent par le lemme de Zorn ou le théorème de Zermelo, qui lui sont équivalents. L'énoncé du lemme de Zorn demande cependant de définir les ensembles inductifs, qui sont les ensembles ordonnés dont toute partie totalement ordonnée admet un majorant. Ainsi,

En ajoutant cet axiome à ZF, on obtient l'axiomatique ZFC. L'axiome du choix a de nombreuses conséquences, dont un grand nombre passent par le lemme de Zorn ou le théorème de Zermelo, qui lui sont équivalents. L'énoncé du lemme de Zorn demande cependant de définir les ensembles inductifs, qui sont les ensembles ordonnés dont toute partie totalement ordonnée admet un majorant. Ainsi,

Le théorème de Zermelo concerne les bons ordres et s'énonce ainsi : tout ensemble non vide peut être bien ordonné.

Le lemme de Zorn concerne les ensembles inductifs : tout ensemble inductif admet un élément maximal.

L'équivalence des trois énoncés, axiome du choix, théorème de Zermelo et lemme de Zorn, est loin d'être intuitive : si l'axiome du choix semble naturel, le théorème de Zermelo ne l'est guère. Notre expérience pourrait même nous faire parier qu'il est faux ! Parmi les ensembles que l'on utilise d'ordinaire, peu sont ordonnés, et parmi ceux-ci rares sont ceux qui possèdent un plus petit élément. En ce qui concerne le lemme de Zorn, son énoncé est pour le moins déroutant.

Pour montrer l'équivalence de ces trois énoncés, trois démonstrations sont nécessaires, dont l'une est évidente puisque l'existence d'un bon ordre sur un ensemble implique l'existence d'une fonction de choix (il suffit de choisir le plus petit élément). Le théorème de Zermelo implique donc l'axiome du choix. De même, le lemme de Zorn implique le théorème de Zermelo (voir l'encadré).

Si l'on s'arrête là, il suffit de prendre le lemme de Zorn comme axiome pour en déduire le reste. Si l'on veut une preuve complète, il reste à montrer que l'axiome du choix implique le lemme de Zorn, ce qui est trop technique pour ce hors-série.

Le principe de récurrence transfinie

Vous connaissez la récurrence. Mais connaissez-vous la récurrence transfinie ? Prenons E un ensemble bien ordonné. Si P est une propriété concernant les éléments de E pour laquelle, quel que soit y strictement inférieur à x, « P(y) vraie » implique « P(x) vraie », alors le principe de récurrence transfinie énonce que P(x) est vraie pour tout x de E.

Au premier abord, ce principe de récurrence surprend : aucune initialisation, le « P (0) vraie » du cas classique où E =

Pour démontrer ce principe, il suffit de reprendre la démonstration classique du principe de récurrence. Supposons que P(x) soit faux pour certaines valeurs de x. L'ensemble des x pour lesquels P(x) est faux possède un plus petit élément a puisque E est bien ordonné. Ceci implique que, si x < a, « P(x) vraie ». En conséquence, P(a) est vraie, ce qui est contradictoire, donc P(x) est vraie pour tout x. Ce principe permet un grand nombre de démonstrations, comme celle de l'existence de bases dans tout espace vectoriel.

Faut-il accepter l'axiome du choix ?

Une conséquence étrange de l'axiome du choix a été mise en lumière sous forme de paradoxe par Stefan Banach et Alfred Tarski : il est possible de découper une boule et de rassembler ses morceaux pour obtenir deux boules identiques à la première ! Si l'opération était possible physiquement, la fortune serait garantie : on part d'une boule d'or, on en fabrique une identique et on itère le procédé jusqu'à être milliardaire. Le bon sens suffit pour assurer que c'est impossible dans le monde physique. Cela n'empêche pas que le procédé soit réalisable dans le monde mathématique. Ce paradoxe montre l'étrangeté de l'axiome du choix… Alors pourquoi l'utilise-t-on ? Tout simplement parce qu'il est très pratique pour démontrer un grand nombre de résultats qui, eux, semblent naturels !

Lire la suite