Les ponts himalayens sont des ouvrages souples, suspendus par leurs extrémités entre deux montagnes. L'ancrage étant essentiel, leur altitude dépend de la qualité de la roche. Il s'agit que les extrémités soient approximativement à la même hauteur et indéracinables. Bien entendu, il faut également pouvoir y accéder ! Des deux côtés, on plante donc les ancrages à des endroits accessibles, où la roche est solide. En traversant un tel pont lors d'une randonnée, on réalise qu'il est sujet à des mouvements de roulis et de tangages, ce qui rend sa traversée délicate dès que plusieurs utilisateurs l'empruntent… le pire étant quand ils marchent à l'unisson ! On peut parfois avoir l'impression de se trouver sur une balançoire : garder l'équilibre devient difficile. Le vent a également une influence non négligeable sur sa stabilité. Pour éviter ces inconvénients, les meilleurs ponts himalayens sont stabilisés par des câbles exerçant une tension latérale. La courbe tendant ces câbles épouse la forme d'une parabole afin que la tension exercée soit constante le long du pont.

Les ponts himalayens sont des ouvrages souples, suspendus par leurs extrémités entre deux montagnes. L'ancrage étant essentiel, leur altitude dépend de la qualité de la roche. Il s'agit que les extrémités soient approximativement à la même hauteur et indéracinables. Bien entendu, il faut également pouvoir y accéder ! Des deux côtés, on plante donc les ancrages à des endroits accessibles, où la roche est solide. En traversant un tel pont lors d'une randonnée, on réalise qu'il est sujet à des mouvements de roulis et de tangages, ce qui rend sa traversée délicate dès que plusieurs utilisateurs l'empruntent… le pire étant quand ils marchent à l'unisson ! On peut parfois avoir l'impression de se trouver sur une balançoire : garder l'équilibre devient difficile. Le vent a également une influence non négligeable sur sa stabilité. Pour éviter ces inconvénients, les meilleurs ponts himalayens sont stabilisés par des câbles exerçant une tension latérale. La courbe tendant ces câbles épouse la forme d'une parabole afin que la tension exercée soit constante le long du pont.

Dans les ponts himalayens (voir aussi Tangente 130), on trouve une autre courbe, très semblable à la parabole, la chaînette, qui est la courbe qu'adopte une chaîne suspendue par ses deux extrémités (voir en encadré). En tendant fortement les câbles soutenant le pont, il serait possible que cette courbe se confonde avec une droite. L'observation montre cependant que ce n'est jamais le cas. Pourquoi ? Tout simplement pour réduire la tension exercée aux extrémités qui, à terme, pourrait faire céder le pont. Pour la minimiser, la forme idéale est celle utilisée pour suspendre les lignes électriques hautes tensions ainsi que les câbles de téléphériques.

Dans les ponts himalayens (voir aussi Tangente 130), on trouve une autre courbe, très semblable à la parabole, la chaînette, qui est la courbe qu'adopte une chaîne suspendue par ses deux extrémités (voir en encadré). En tendant fortement les câbles soutenant le pont, il serait possible que cette courbe se confonde avec une droite. L'observation montre cependant que ce n'est jamais le cas. Pourquoi ? Tout simplement pour réduire la tension exercée aux extrémités qui, à terme, pourrait faire céder le pont. Pour la minimiser, la forme idéale est celle utilisée pour suspendre les lignes électriques hautes tensions ainsi que les câbles de téléphériques.

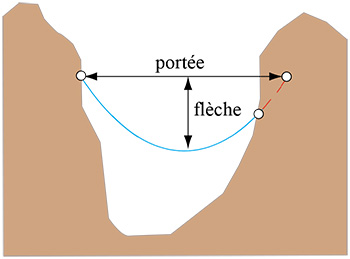

Pour cela, la flèche doit être égale au tiers de la portée entre les points d'appui, s'ils sont à la même altitude (voir Tangente Sup 24). Bien entendu, dans la pratique, il suffit que la tension reste à un niveau « raisonnable ». La flèche est donc rarement aussi importante. Au départ, la descente serait d'ailleurs dangereuse ! En pratique, on dépasse rarement une flèche de l'ordre du dixième de la portée.

Éviter les sols meubles

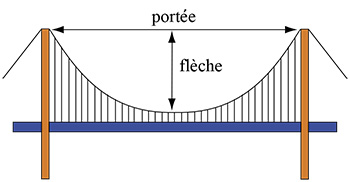

Les ponts suspendus modernes, comme le pont de Tancarville, sont comparables aux ponts himalayens. Ils sont constitués d'un tablier métallique soutenu par un câble tendu entre deux points au moyen de filins régulièrement espacés. Pour la même raison que précédemment, la forme du câble est parabolique. De même, l'ancrage sur les côtés doit être particulièrement solide, ce qui les interdit si le sol est meuble.

Les ponts suspendus modernes, comme le pont de Tancarville, sont comparables aux ponts himalayens. Ils sont constitués d'un tablier métallique soutenu par un câble tendu entre deux points au moyen de filins régulièrement espacés. Pour la même raison que précédemment, la forme du câble est parabolique. De même, l'ancrage sur les côtés doit être particulièrement solide, ce qui les interdit si le sol est meuble.

Pour des ponts de moyennes et petites portées, la flèche est environ égale au neuvième de la portée. Bien entendu, certains ponts suspendus comportent plusieurs travées, ce qui correspond à plusieurs ponts successifs, même si les travées intermédiaires n'ont pas besoin d'ancrage puisque celui-ci est réalisé par la partie précédente. On voit alors une succession de plusieurs paraboles.

Tous ceux qui ont emprunté un pont himalayen le savent, un certain rythme initié par la marche de plusieurs personnes traversant un pont suspendu peut le faire onduler et vous faire perdre l'équilibre. C'est pourquoi la marche au pas cadencé est interdite sur les ponts (voir en encadré). Il s'agit d'un phénomène connu en physique sous le nom de résonance et qui concerne tout ce qui vibre. On le retrouve en particulier dans les tremblements de terre, mais aussi dans les balançoires où l'on amplifie le mouvement en donnant un effort selon un rythme précis.

C'est ainsi que, le 7 novembre 1940, le pont de Tacoma aux États-Unis s'est effondré après plus d'une heure de balancements qui n'ont cessé de s'amplifier sous l'effet d'un vent de seulement 65 km / h (la catastrophe a été filmée et des vidéos impressionnantes sont disponibles en ligne). Il est possible qu'un vent plus fort ne l'eût pas détruit. L'erreur de l'architecte avait été de ne tenir compte que des effets statiques du vent, pas de l'effet dynamique, de la mise en résonance. Les mêmes études sont nécessaires pour fabriquer des bâtiments résistant aux tremblements de terre. De nos jours, les tabliers sont profilés comme des ailes d'avion pour résister au vent.

Les ponts à haubans : l'importance des pylônes

Les ponts comme le viaduc de Millau sont aussi des structures suspendues… de manière différente. On parle de ponts à haubans. Ils ne demandent pas d'ancrage sur les côtés car ils reposent sur des colonnes verticales. Ils peuvent donc être utilisés sur des sols plus meubles. En revanche, leurs portées sont moindres, au plus mille cent mètres pour un seul pilier à l'heure actuelle, car les grandes portées supposent des piliers très hauts, ce qui les rend vite sensibles au vent. Le tablier est arrimé par des filins obliques partant des piliers, qui supportent donc le poids total du pont.

.jpg) Tous les calculs de résistance statique et dynamique étant faits, la construction commence par les ancrages pour les ponts suspendus et les pylônes. Le point délicat est la mise en place du tablier en acier. Il peut se faire sur place en soudant les éléments petit à petit. Les ponts à haubans permettent cependant une autre méthode.

Tous les calculs de résistance statique et dynamique étant faits, la construction commence par les ancrages pour les ponts suspendus et les pylônes. Le point délicat est la mise en place du tablier en acier. Il peut se faire sur place en soudant les éléments petit à petit. Les ponts à haubans permettent cependant une autre méthode.

Dans le cas du viaduc de Millau, le tablier est fait d'environ deux mille plaques d'acier, et mesure 4,20m de haut, 2 460m de long et 32m de large pour une masse totale d'environ trente-six mille tonnes. Toutes les pièces ont été construites dans le nord de la France et acheminées jusqu'à Fos-sur-Mer, où un premier assemblage a permis de constituer les caissons qui forment la partie centrale du tablier. L'ensemble a été ensuite transporté sur le site par convoi exceptionnel, pour le montage final, ce qui a nécessité cent cinquante-deux convois embarquant chacun soixante tonnes de charpentes métalliques. Le tablier a été ensuite assemblé sur le sol puis poussé tout en étant légèrement soulevé pour éviter les frottements lors de la mise en place. Pour rendre ce poussage possible, des pylônes provisoires ont été installés. La méthode est en même temps plus sûre pour le personnel, qui travaille sur le sol pour assembler le tablier, et également moins chère.

Lire la suite