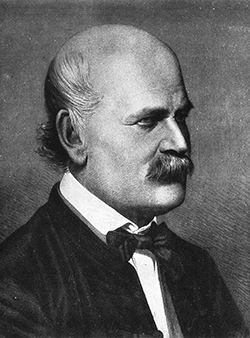

Le destin tragique du découvreur des maladies nosocomiales

Né à Buda en 1818, le Hongrois Philippe Ignace Semmelweis, licencié en droit à Pest (de l'autre côté du Danube), devient obstétricien en 1846 après avoir assisté à l'autopsie d'une femme morte de fièvre puerpérale.

Né à Buda en 1818, le Hongrois Philippe Ignace Semmelweis, licencié en droit à Pest (de l'autre côté du Danube), devient obstétricien en 1846 après avoir assisté à l'autopsie d'une femme morte de fièvre puerpérale.

L'Hôpital général de Vienne possédait deux maternités recevant pour stagiaires des étudiants en médecine pour l'une et des élèves sages-femmes pour l'autre, avec des taux de mortalité respectifs de 30 % et 10 %. En mai 1847, Semmelweis, après avoir échangé les stagiaires entre ces deux maternités, affirme que « ce sont les doigts des étudiants, souillés au cours des récentes dissections, qui vont porter les fatales particules cadavériques dans les organes génitaux des femmes enceintes ». Semmelweis impose alors à chaque étudiant de se laver soigneusement les mains avec une solution de chlorure de chaux après une dissection. Le taux de mortalité chute à 12 %.

Mais, après avoir examiné une femme ayant un cancer de l'utérus, puis, sans se laver les mains, ausculté cinq femmes enceintes qui meurent peu après de la fièvre puerpérale, il comprend que la cause n'est pas uniquement cadavérique, mais que « les mains, par leur simple contact, peuvent être infectantes ». Désormais, mains et instruments de tous les praticiens doivent être désinfectés, et la mortalité tombe au niveau des meilleures maternités actuelles.

Mais cette découverte fut rejetée par ses pairs, adeptes du rationalisme des lumières, qui ne voyaient dans cette pratique qu'une purification d'inspiration religieuse, sans causalité établie, et peu enclins à reconnaitre une origine iatrogène aux infections nosocomiales. Découragé, ce précurseur pré-pastorien de la prophylaxie retourne en Hongrie pour y appliquer, avec succès, ses méthodes. Interné en asile psychiatrique, pour des raisons non élucidées, il y décède peu après, battu à mort. Son destin tragique fut l'objet de la thèse de médecine de Louis Destouches, alias Louis-Ferdinand Céline.

Un dentiste passionné de géométrie

.jpg) Leon Bankoff voit le jour en 1908 à New York ; il y suit des études de dentiste puis s'installe en Californie où il donne des cours à l'Université. C'est à Berverly Hills qu'il pratique son art et on raconte qu'il compte de nombreuses célébrités parmi ses patients. Aussi éclectique que talentueux, il joue du piano et de la guitare et apprend l'esperanto qu'il parle couramment. Arrivé à 30 ans, il se prend de passion pour la géométrie plane et écrit de nombreux articles sur le sujet, dont un avec Pal Erdös, ce qui lui permet d'être crédité du nombre d'Erdös 1. Pendant de nombreuses années, il publie dans une revue des problèmes de géométrie.

Leon Bankoff voit le jour en 1908 à New York ; il y suit des études de dentiste puis s'installe en Californie où il donne des cours à l'Université. C'est à Berverly Hills qu'il pratique son art et on raconte qu'il compte de nombreuses célébrités parmi ses patients. Aussi éclectique que talentueux, il joue du piano et de la guitare et apprend l'esperanto qu'il parle couramment. Arrivé à 30 ans, il se prend de passion pour la géométrie plane et écrit de nombreux articles sur le sujet, dont un avec Pal Erdös, ce qui lui permet d'être crédité du nombre d'Erdös 1. Pendant de nombreuses années, il publie dans une revue des problèmes de géométrie.

Il s'intéresse en particulier à l'arbelos, figure déjà étudiée par Archimède. Rappelons qu'on nomme ainsi la donnée de trois demi-cercles limités tout trois par une même droite, le diamètre de deux d'entre eux étant contigus et correspondant au troisième. On trace alors le cercle (C) tangent extérieurement aux deux petits demi-cercles et intérieurement au grand. Le cercle (vert sur le dessin) passant par les trois points de tangence deux à deux de (C) et des petits demi-cercles intérieurs porte le nom de cercle de Bankoff. Chose étonnante, il a la même taille que les cercles d'Archimède (en rouge sur le dessin).

L'informatique au service de la médecine

.jpg) Michel Laudet, né en 1921, fait ses études à l'ENSET (aujourd'hui ENS Cachan) en section mathématiques. Il s'intéresse très vite à l'utilisation de l'informatique à des fins médicales (optique, hématologie, génétique…). Docteur es-sciences en 1955, il obtient également en 1968 son doctorat en médecine, peu de temps après avoir été nommé par Robert Galley directeur général de l'IRIA (l'ancêtre de l'INRIA), où il ne restera que cinq ans, mais met en place la structuration de l'institut.

Michel Laudet, né en 1921, fait ses études à l'ENSET (aujourd'hui ENS Cachan) en section mathématiques. Il s'intéresse très vite à l'utilisation de l'informatique à des fins médicales (optique, hématologie, génétique…). Docteur es-sciences en 1955, il obtient également en 1968 son doctorat en médecine, peu de temps après avoir été nommé par Robert Galley directeur général de l'IRIA (l'ancêtre de l'INRIA), où il ne restera que cinq ans, mais met en place la structuration de l'institut.