La convergence des séries de Fourier était un domaine de recherche important dans les années 1860–70. Pour une fonction périodique « suffisamment régulière », le résultat ne posait aucun problème, mais un phénomène étrange apparaissait parfois : la convergence de la série pouvait se produire en des points pour lesquels la fonction périodique n’était même pas continue.

Antinomies dans les ordinaux

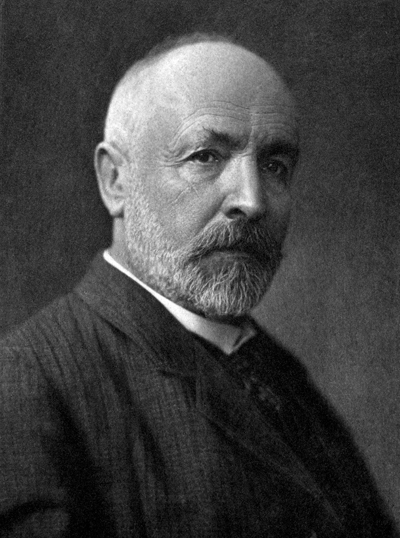

Le mathématicien allemand Georg Cantor est encore tout jeune lorsqu’il se penche sur ce problème. Il s’interroge sur les domaines de non-continuité de telles fonctions, ce qui le conduit à développer la théorie des ensembles et, surtout, celle des cardinaux infinis. Il considère alors que deux ensembles A et B ont le même cardinal (fini ou non) si l’on peut établir une bijection entre eux, c’est-à-dire qu’à chaque élément de A, on puisse faire correspondre de manière unique un élément de B et qu’inversement, chaque élément de B n’est l’image que d’un et un seul élément de A. Il montre alors que l’ensemble des entiers et celui des nombres rationnels sont le même cardinal, qu’il y a autant de points sur une droite que dans un plan. Mais tous les cardinaux infinis seraient-ils égaux ? Cantor montre que non dans un article publié en 1874, dans lequel il justifie qu’il n’existe aucune bijection entre les nombres entiers et les nombres réels. Sa démonstration est difficile et ce n’est qu’en 1891 qu’il donne une preuve limpide et historique, connue sous le nom de diagonale de Cantor (voir les Ensembles, Bibliothèque Tangente 61, 2017). Par la même occasion, il justifie qu’il existe une infinité de nombres transcendants, c’est-à-dire n’étant solution d’aucune équation polynomiale à coefficients entiers, alors qu’on sait avec quelles difficultés Charles Hermite et Carl Lindemann avaient justifié la transcendance de e et de π en 1873 et 1882.

Cantor cherche à donner le statut de nombre aux différents cardinaux infinis, donnant ainsi vie aux ordinaux. Il souhaite en particulier définir un ordre total, comme c’est le cas pour les nombres entiers (qui correspondent aux cardinaux finis). S’inspirant de ces derniers, il dit que l’ordinal de l’ensemble A est inférieur (ou égal) à celui de l’ensemble B s’il existe une injection de A dans B ; ceci généralise ce qui se passe dans le cas fini.

Pour parachever sa théorie des ordinaux, Cantor a besoin de deux résultats. Le premier dit qu’étant donnés deux ensembles A et B, soit il existe une injection de A vers B, soit il en existe une de B vers A, ce qui assure que l’ordre est total. Le second, connu sous le nom de théorème de Cantor–Bernstein, affirme que, deux ensembles E et F étant donnés, s’il existe une injection de E dans F, et une de F dans E, alors les deux ensembles sont en bijection. On peut donc ordonner les ordinaux comme on le fait pour les cardinaux finis.

Georg Cantor (1845–1918).

Le mathématicien allemand démontre qu’il n’existe aucune bijection d’un ensemble sur l’ensemble de ses parties, par une démonstration qui est à la base de l’autoréférence, ou ce qu’on appelait alors la circularité (voir FOCUS). Ce résultat entraîne que le cardinal d’un ensemble est strictement inférieur à celui de ses parties, et donc qu’il n’existe pas de « plus grand ordinal ». Un premier paradoxe en découle : que peut-on dire de « l’ensemble de tous les ensembles » ? Il doit contenir l’ensemble de ses parties, ce qui contredit le théorème de Cantor. L’intrépide pionnier n’a-t-il dès lors pas créé une théorie diabolique qui se contredit elle-même ?

Cantor avait en fait bien vu le problème, mais sans s’en soucier réellement puisque, dans un courrier datant de 1897, il le signale à David Hilbert… mais ce n’est pas pour lui un paradoxe. Deux ans plus tard, il affirme que le concept de « toutes les classes imaginables » n’est pas un ensemble, mais il ne cherche pourtant pas à définir celles auxquelles on peut donner le statut d’ensemble.

[encadre]

Le théorème de Cantor

Soient E un ensemble et f une bijection de E dans l’ensemble de ses parties P ( E ). Soient maintenant x un élément de E et f (x) son image ; on peut donc s’interroger pour savoir si x appartient à f (x) ou non.

Considérons alors la partie

et montrons que A ne possède pas d’antécédent. Appelons a un tel élément hypothétique.

Si

Si, au contraire,

On en déduit qu’il n’existe aucune bijection de E sur P ( E ). Comme par ailleurs l’injection x ↦ {x} est clairement une injection de E vers P ( E ), il découle d’après la théorie de hiérarchisation des infinis que le cardinal de E est strictement inférieur à celui de P(E).

[/encadre]

L’Italien Giuseppe Peano s’intéresse à la théorie des ensembles et à la logique mathématique dès 1888, en la considérant avant tout comme un moyen d’exposition des mathématiques (et non comme la recherche de leurs fondements). Son assistant Cesare Burali-Forti (1861–1931) sera le premier à proposer un paradoxe dans ce domaine. Il explique que si l’ensemble des ordinaux est lui-même un ordinal, alors il devrait être le plus grand de tous les ordinaux, ce qui contredit encore le théorème de Cantor.

Giuseppe Peano (1858–1932).

Le paradoxe de Russell

Jusqu’au XVIIIe siècle, la plupart des théories mathématiques prenaient essor sur des problèmes suggérés par les sciences physiques ; en particulier, l’expérience était considérée comme leurs bases. Au cours du XIXe siècle, les mathématiques se sont émancipées et l’on s’est mis à distinguer le réel de sa modélisation ; diverses théories, comme les géométries non euclidiennes, se sont avérées intéressantes, bien qu’éloignées de l’intuition. À la toute fin de ce siècle, la montée en puissance du besoin de rigueur, le développement du versant mathématique de la logique et le besoin de remplacer l’expérience par des bases solides ont motivé la recherche de fondements purement formels.

Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848–1925).

Le logicien allemand Gottlob Frege consacra ses travaux à axiomatiser la logique, discipline jusque-là basée sur le « bon sens », avec pour objectif de définir les fondements de l’arithmétique. Le célèbre logicien britannique Bertrand Russell estimait lui aussi que les mathématiques découlent de la logique et en sont une extension. C’est donc d’un œil différent de Cantor que chacun d’eux se penche sur la théorie des ensembles.

Dans une lettre à Frege en 1902, Russell énonce pour la première fois le paradoxe qui porte désormais son nom. Un ensemble peut appartenir à lui-même : par exemple, l’ensemble des ensembles non vides n’est pas vide. On peut donc considérer l’ensemble U des ensembles qui n’appartiennent pas à eux-mêmes, soit, en notation mathématique,

Dès lors, chacun des choix

Pour pallier ce problème, Russell publie en 1903 les Principles of Mathematics, ouvrage dans lequel il énonce son fameux paradoxe, accompagné d’une proposition de refonte des fondements de la logique connue sous le nom de théorie des types.

Bertrand Arthur William Russell, troisième comte Russell (1872–1970).

Des paradoxes partout !

Basés sur le même principe de raisonnements circulaires, plusieurs paradoxes sont mis en lumière dans la nouvelle théorie des types. En 1905, Jules Richard, professeur au lycée de Dijon (Côte-d’Or), considère l’ensemble des nombres réels pouvant se définir avec un nombre fini de mots. Cet ensemble est dénombrable ; par une méthode analogue à la diagonale de Cantor, il construit un nombre n’appartenant pas à cet ensemble et le fait… avec un nombre fini de mots.

Trois ans plus tard, le mathématicien Kurt Grelling (1886–1942) et le philosophe Leonard Nelson (1882–1927), tous deux passionnés de logique, publient l’article Remarques sur les paradoxes de Russell et Burali-Forti, dans une revue allemande peu connue, et en exposent une nouvelle variante. Ils expliquent que certains mots se décrivent eux-mêmes, comme « court » (qui est effectivement court) ou « polysyllabique » (qui est bien polysyllabique). Au contraire, « long » ou « monosyllabique » ne se décrivent pas eux-mêmes ; les deux hommes nomment ces mots hétérologiques. Posons-nous alors la question : « hétérologique » est-il hétérologique ? Dans l’affirmative, on déduit qu’il ne l’est pas, alors qu’avec une réponse négative, on obtient qu’il l’est.

Bertrand Russell lui-même popularise « son » paradoxe avec le célèbre paradoxe du barbier, qui rase tous les hommes du village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Qui rase le barbier ? Plus tard, il énonce dans une publication écrite en français un paradoxe qu’il attribue à G. G. Berry (1867–1928), bibliothécaire à la Bodleian Library d’Oxford. Russell considère le plus petit entier positif non nommable en moins de dix-huit syllabes. Or, cette expression détermine ce nombre en dix-sept syllabes seulement !

Des querelles et des solutions

Dans différents articles intitulés les Mathématiques et la Logique parus en 1905 et 1906, Henri Poincaré s’insurge avec une certaine ironie caustique de la mode de tout baser sur la logique, en particulier chez Russell, et sur une excessive utilisation de symboles que l’on trouve dans les textes de Peano et Burali-Forti. Il estime qu’il faut laisser place à l’instinct et à l’intuition pour effectuer des découvertes. Réticent à utiliser le terme de « paradoxe », Poincaré affirmait que « la logistique n’est pas stérile, elle engendre l’antinomie » ( « logistique » est le terme qu’il utilise pour parler de la formalisation de la logique).

Jules Henri Poincaré (1854–1912).

Bertrand Russell répond l’année même, en français et dans la même revue, en ces termes : « M. Poincaré croit que tous ces paradoxes viennent d’une espèce de cercle vicieux, et en cela je suis d’accord avec lui. Mais il ne voit pas la difficulté qu’il y a à éviter un cercle vicieux de cette sorte. » En se référant lui aussi au paradoxe de Jules Richard, il explique que, contrairement à l’avis de son illustre confrère, « il faut absolument recourir à une refonte approfondie des principes logiques, plus ou moins analogue à ma théorie des types ».

Pour éviter ces paradoxes, Russell envisage une « théorie des types », qui hiérarchise les classes en ne permettant de définir une classe qu’en fonction d’éléments « de type inférieur ». Ernst Zermelo conçoit un système d’axiomes permettant de construire les ensembles à partir d’éléments de base et de diverses opérations sur les ensembles. On ne pouvait donc plus, par exemple, parler d’« ensemble de tous les ensembles » puisque l’« ensemble » résultant est du même niveau que les ensembles qu’il est censé contenir. Les paradoxes sont donc naturellement empêchés à la source, mais une telle théorie, avec sa hiérarchie contraignante, n’est pas facilement manipulable au quotidien par les mathématiciens… qui vont donc préférer le confort et la souplesse offerts par la théorie des ensembles.

Lire la suite