La photo autoréférente

Dès que l’on cherche à définir ce que pourrait être une « photographie autoréférente », plusieurs idées viennent à l’esprit. On pense d’abord à l’autoportrait d’un photographe, réalisé dans un miroir, avec l’appareil photo visible à l’image. De nombreuses occurrences se trouvent dans l’œuvre de Vivian Maier (1926–2009) ; aujourd’hui pullulent les egoportraits, ou selfies, réalisés dans des salles de bains.

Self-portrait. Vivian Maier, 1955.

Mise en abyme

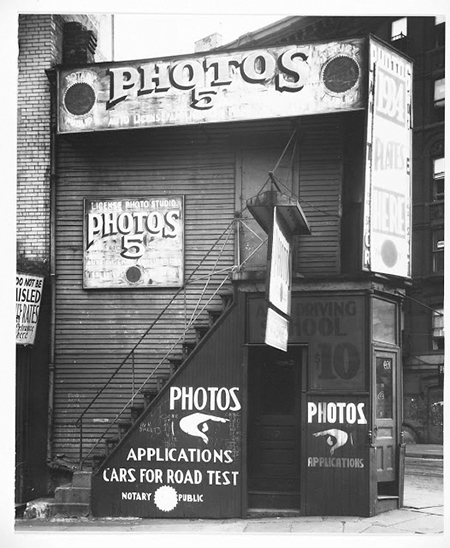

Les catalogues, papier ou virtuels, qui affichent des appareils photo à vendre, neufs ou d’occasion, illustrent à leur manière aussi le thème de l’autoréférence. Quant à la célèbre photographie de Walker Evans (1903–1975), réalisée en 1934, elle fait l’unanimité : il s’agit d’une mise en abyme presque parfaite puisqu’elle représente, plein cadre, la modeste boutique d’un photographe (spécialisé en photos d’identité). Que dire alors du travail récent de Camille Fallet (né en 1977), lequel a reconstruit ladite boutique à l’échelle 1/2, puis re-photographié celle-ci et exposé le résultat ? Son emboîtement virtuose évoque bien le processus photographique lui-même – ainsi que toutes les questions touchant à la reproduction (dont le passage de la 3D à la 2D et inversement).

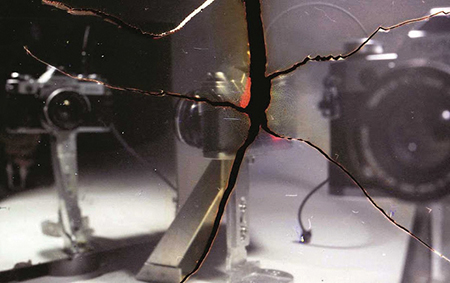

Enfin, les travaux de Steven Pippin (né en 1960) laissent bouche bée : cet artiste proposait en 2017 une incroyable série de photographies autoréférentes (à l’extrême), puisque ces dernières saisissaient l’« instant décisif », cher à Henri Cartier-Bresson, où une balle de fusil percutait (pour le détruire) l’appareil photo enregistrant cet instant précis !

License Photo Studio, New York. Walker Evans, 1934.

License Color Photo Studio. Camille Fallet, 2016.

L’installation de Steven Pippin.

Autoréférences impures avec les mots

Un énoncé du type « Cette phrase comporte cinq mots. » est bien autoréférent, mais uniquement du point de vue du nombre de mots. Il ne dit rien de la quantité de lettres, par exemple, ou du nombre de voyelles qu’il contient, ou de la langue dans laquelle il est écrit. L’autoréférence « pure » a donc du plomb dans l’aile.

Tout cela n’empêche en rien que l’on puisse s’amuser avec l’autoréférence « impure » ! « Cette phrase pas de verbe », par exemple, charmait Martin Gardner (1914–2010), de même que celle-ci : « Cette phrase contient comporte deux verbes. »

Imaginons maintenant que vous tombiez à Paris, avenue de Marigny, sur les mots « MÉGOTS DE CIGARETTES » composés en majuscules sur le sol à l’aide de mégots de cigarette. Est-ce plus ou moins autoréférent que « 155 MÉGOTS DE CIGARETTES » (s’il y en a bien cent cinquante-cinq) ?

Et si ces inscriptions avaient été écrites dans une langue incompréhensible pour la majorité des passants ? Et si les mégots provenaient de cigarettes Marigny (une marque toujours présente sur le marché), cela serait-il un « plus » autoréférent ? Tout est relatif : l’idée ou l’objet autoréférent absolus paraissent hors de portée…

(Auto-)Références :

• Dossier « Martin Gardner ». Tangente 136, 2010.

• Gödel, Escher, Bach. Douglas Hofstadter, Dunod, 2008.

• Ma Thémagie. Douglas Hofstadter, InterEditions, 1997.

Lire la suite gratuitement