Dans tous les musées scientifiques, on peut observer des astrolabes historiques. Admirez ainsi les magnifiques modèles exposés au Musée des arts et métiers de Paris, ou dans les collections de l’Institut du monde arabe ! La première surprise est que, quand vous avez un astrolabe historique devant les yeux, vous êtes face à une somme d’instruments. L’astrolabe était un peu le « couteau suisse » des temps anciens. En effet, sur un astrolabe, on trouve en général : un alidade, un tympan, une araignée, un ostenseur, et bien d’autres merveilles encore…

Le couteau suisse des temps anciens

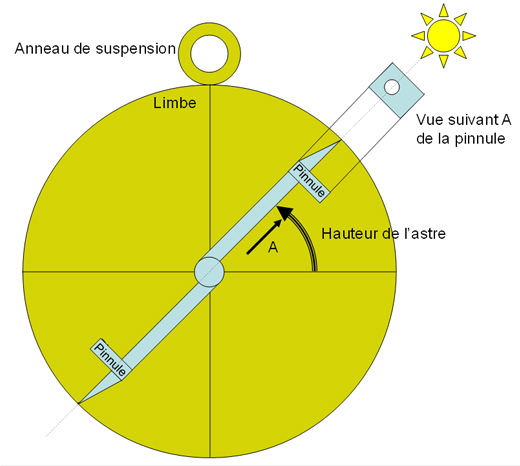

L’alidade à pinnules est un dispositif de visée. Il permettait de mesurer la hauteur d’un astre, dans le cas où l’astrolabe était suspendu. L’alidade, de l’arabe al-idada (« pièce forgée »), est une règle graduée pivotant autour de l’axe de l’instrument. Les pinnules sont des plaques, munies d’œilletons, positionnées perpendiculairement aux deux extrémités de l’alidade, permettant d’effectuer une visée sur l’objet dont on voulait mesurer la hauteur dans le ciel. Le bord de l’astrolabe, le limbe, étant gradué pour la lecture des angles. L’alidade permet donc de mesurer des angles ! Le nom même d’astrolabe (littéralement « preneur d’astres » en grec) provient certainement de l’utilisation de l’alidade. Ainsi, lorsque l’on parle d’astrolabe dans un texte grec, il ne s’agit pas forcément de l’instrument de calcul…

Schéma du dos de l’astrolabe.

Toujours sur la face où se trouve l’instrument de visée, on trouve en général des graduations permettant de convertir le jour de l’année en longitude écliptique. En complément pouvait également se trouver un carré des ombres, qui est un instrument trigonométrique.

La partie la plus intéressante est sans doute celle dédiée aux calculs, composée d’un tympan (pièce amovible sur laquelle sont dessinées des courbes) et une partie ajourée également pivotante autour de l’axe de l’appareil, appelée araignée, à cause des nombreux crochets qu’elle contient. C’est un véritable calculateur analogique ! Ici, on s’intéressera à un type d’astrolabe, qualifié de planisphérique, pour le différencier d’autres instruments (astrolabes nautiques, universels, catholiques, de Rojas, de la Hire…).

L’idée est de traiter les problèmes d’astronomie de façon analogique. On pourrait construire une sphère sur laquelle on reporterait les éléments ; par simple lecture, on pourrait résoudre des problèmes d’astronomie. Cette idée, les Grecs anciens l’avaient eue, et cet instrument existe bel et bien, c’est la sphère armillaire. Cependant l’instrument obtenu, en général très impressionnant, est encombrant, fragile, ardu à manipuler, et surtout difficile à construire. C’est pour ces raisons que l’on a essayé de « compacter » la sphère.

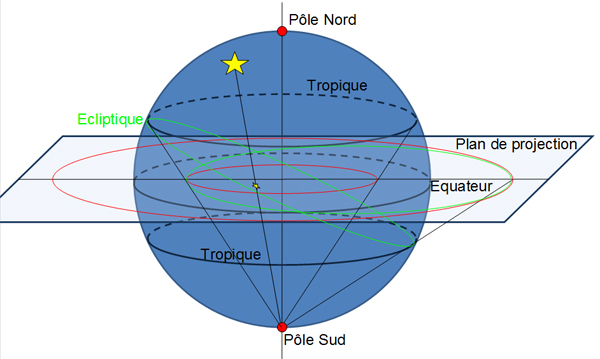

Le secret de l’astrolabe planisphérique est la projection stéréographique, généralement attribuée à Apollonius de Perge au III e siècle avant notre ère ou à Hipparque un siècle plus tard. Cependant, le premier traité connu sur cette transformation géométrique est l’œuvre de Claude Ptolémée, au II e siècle.

La projection stéréographique

À tout point de la sphère céleste (l’étoile sur la figure), sauf le pôle Sud, on associe le point du plan de l’équateur (la petite étoile), intersection du plan de l’équateur et de la droite passant par le point source et le pôle Sud. La particularité de la projection stéréographique utilisée pour la conception des astrolabes planisphériques est que le pôle de projection est le pôle Sud (pour les astrolabes dont on se sert dans l’hémisphère Nord, car si l’on avait utilisé le pôle Nord, l’étoile polaire eût été rejetée à l’infini…).

La projection stéréographique utilisée par l’astrolabe planisphérique.

La projection stéréographique offre plusieurs avantages : c’est une projection conforme, c’est-à-dire qu’elle conserve les angles (dit autrement, les angles sur la sphère céleste entre les grands cercles vont se retrouver entre leurs projections). Par ailleurs, la projection d’un cercle sur la sphère céleste est un cercle ou une droite sur l’astrolabe. Cela rend la construction de l’astrolabe relativement aisée : l’image des cercles de hauteur, d’azimut, de l’équateur, des tropiques, de l’écliptique… sont des cercles !

Le principal inconvénient de l’instrument est qu’il faut un tympan par latitude. L’astronome voyageur devait se munir d’autant de tympans que de lieux de résidence ; on comprend pourquoi cet outil n’était pas utilisé en navigation… Pour gagner de la place, sur chaque face du tympan on gravait une latitude. Un pion permettait d’éviter la rotation du tympan dans le mécanisme.

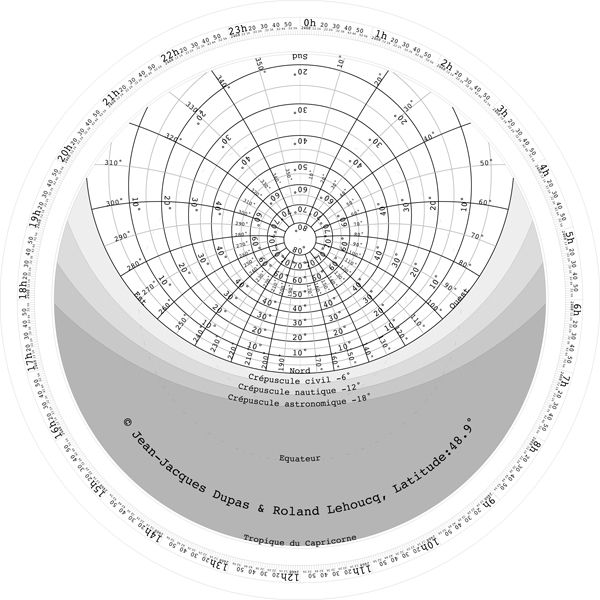

Le tympan.

Le tympan est lui-même la projection stéréographique des coordonnées horizontales (pour simplifier, il s’agit du repère local). On y trouve donc les cercles de hauteur (ensemble des points à même degré du zénith), l’horizon (qui est le cercle de hauteur 0°), et les cercles d’azimut (ensemble des points à même longitude par rapport à une référence). De façon imagée, le tympan est la projection de la Terre. Souvent on gravait la latitude pour laquelle était destiné le tympan, bien que cela soit facile à déterminer (il suffit de lire quel cercle de hauteur coupe l’axe de l’instrument).

L’araignée, la partie mobile de l’astrolabe, est la projection stéréographique de la sphère céleste en coordonnées équatoriales. La projection de l’équateur céleste est… lui-même, puisque ce cercle est dans le plan de projection. Les projections des tropiques sont des cercles. Généralement, la zone utile de l’astrolabe se trouve à l’intérieur de la projection du tropique du Capricorne. La projection de l’écliptique est un cercle, qui peut être gradué. Souvent, on trouve au dos de l’astrolabe des graduations, qui permettent de connaître la position du soleil sur l’écliptique en fonction de la date. Enfin, les crochets de l’araignée permettent de régler finement la position des principales étoiles du ciel.

L’araignée tourne sur elle-même, ce qui simule le mouvement diurne de vingt-quatre heures en un tour. Le bord de l’araignée peut recevoir des graduations (en jours), permettant de lire les ascensions droites. Enfin, une règle mobile, ou ostenseur, facilite les lectures. Cette règle peut être graduée en déclinaisons.

.jpg)

Araignée et ostenseur.

Les instruments d’époque inexploitables

Les collectionneurs s’arrachent les astrolabes d’époque à prix d’or… mais il n’y a pratiquement aucune chance pour qu’un astrolabe « pris au hasard » ait été conçu pour votre latitude ! De plus, à cause de la précession des équinoxes, ces objets de collection vous donneraient des indications erronées. Il semble dès lors impossible de se procurer l’astrolabe de ses rêves… Eh bien non ! Il existe encore des fabricants d’astrolabe, comme Brigitte Alix (www.astrolabes.fr),

qui construisent, de façon artisanale et pour des sommes très raisonnables, des instruments de bonne qualité et pratiquement sur mesure. Pour apprendre à vous en servir, dirigez-vous vers un club d’astronomie. Certains organisent des stages. Le nec plus ultra en la matière sont les stages organisés par le Palais de la découverte. Mais vous pouvez aussi vous rendre sur le site de Tangente pour apprendre à résoudre des problèmes types (voir en encadré) !

Avec les outils se trouvant au dos de l’astrolabe, le savant disposait d’un compagnon universel permettant, souvent sans calculs sophistiqués, de résoudre bien des problèmes, ceci grâce à l’application de mathématiques élémentaires. Aujourd’hui, face aux applications des smartphones, l’astrolabe revêt un charme désuet. Cependant il reste un formidable outil pédagogique, montrant que l’évolution de notre ciel s’explique par la rotation de la Terre sur elle-même, matérialisée sur notre « couteau suisse » par la rotation de l’araignée.

Lire la suite