Un héritier exigeant

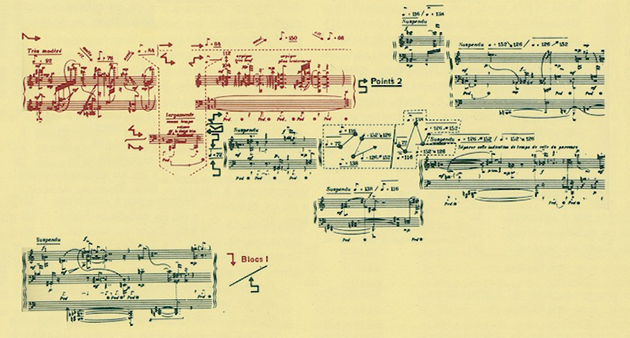

Héritier d'Arnold Schönberg, le créateur de la musique sérielle, où l'élément fondamental est une suite de douze sons associés aux notes de la gamme tempérée (do, do#, ré, ré#, mi, fa, fa#, sol, sol#, la, la#, si) et codés de 0 à 11, nombres sur lesquels on opère de véritables transformations, permutations, translations ou symétries, Pierre Boulez gardera dans sa musique une trace de ses études mathématiques. Lui que ses amis traitaient parfois de « compositeur algébrique » fera du sérialisme un principe essentiel de la création musicale. Ses théories prendront tout leur sens avec la composition musicale assistée par ordinateur.

Il va toute sa vie relever le défi de composer, jouer et faire jouer de la musique de son siècle. En rupture totale avec l'harmonie classique, il reste toute sa carrière disciple fervent de la seconde école de Vienne (la première étant celle de Mozart et Haydn), celle d'Arnold Schönberg, d'Alban Berg et d'Anton Webern. Sa rigueur et son exigence n'ont que peu d'égal dans le monde de la composition.

Il va toute sa vie relever le défi de composer, jouer et faire jouer de la musique de son siècle. En rupture totale avec l'harmonie classique, il reste toute sa carrière disciple fervent de la seconde école de Vienne (la première étant celle de Mozart et Haydn), celle d'Arnold Schönberg, d'Alban Berg et d'Anton Webern. Sa rigueur et son exigence n'ont que peu d'égal dans le monde de la composition.

L'homme-orchestre

Allant toujours au bout de ses convictions, Pierre Boulez est partout. Il dirige des orchestres prestigieux, toujours « à mains nues », sans baguette, comme pour casser les codes et imposer sa modernité : orchestre de Cleveland, orchestre de la BBC, Philharmonique de New-York, orchestre symphonique de Chicago. Il donne des cours au Collège de France, va participer à la réflexion autour de la création de la Cité de la musique à Paris, impulser l'idée de la Philharmonie, qui a ouvert récemment, créer dès 1976 l'Ensemble intercontemporain, formation instrumentale en vue de l'interprétation et la diffusion de la musique d'aujourd'hui, et surtout créer l'Ircam (Institut de recherche et de coordination acoustique/musique), qui ouvrira en 1977. Véritable apothéose de son œuvre dans le paysage musical contemporain, cet Institut rassemble scientifiques, compositeurs, ingénieurs, artistes et mathématiciens en un lieu unique pour l'époque : les compositeurs utiliseront les nouvelles technologies pour travailler leurs œuvres, les scientifiques la musique créée sur place pour étudier le son, l'acoustique ou l'espace. Tous pourront, dès 1980, bénéficier d'un matériel informatique performant capable de traiter les signaux en temps réel, alliant mémoire puissante et rapidité d'exécution. Belle revanche pour Boulez, qui, au début de sa carrière, était « ondiste » aux Folies bergère : il y jouait, déjà avec intérêt, des « ondes Martenot », un instrument créé en 1920 par Maurice Martenot, en quelque sorte le premier synthétiseur de l'histoire…

Allant toujours au bout de ses convictions, Pierre Boulez est partout. Il dirige des orchestres prestigieux, toujours « à mains nues », sans baguette, comme pour casser les codes et imposer sa modernité : orchestre de Cleveland, orchestre de la BBC, Philharmonique de New-York, orchestre symphonique de Chicago. Il donne des cours au Collège de France, va participer à la réflexion autour de la création de la Cité de la musique à Paris, impulser l'idée de la Philharmonie, qui a ouvert récemment, créer dès 1976 l'Ensemble intercontemporain, formation instrumentale en vue de l'interprétation et la diffusion de la musique d'aujourd'hui, et surtout créer l'Ircam (Institut de recherche et de coordination acoustique/musique), qui ouvrira en 1977. Véritable apothéose de son œuvre dans le paysage musical contemporain, cet Institut rassemble scientifiques, compositeurs, ingénieurs, artistes et mathématiciens en un lieu unique pour l'époque : les compositeurs utiliseront les nouvelles technologies pour travailler leurs œuvres, les scientifiques la musique créée sur place pour étudier le son, l'acoustique ou l'espace. Tous pourront, dès 1980, bénéficier d'un matériel informatique performant capable de traiter les signaux en temps réel, alliant mémoire puissante et rapidité d'exécution. Belle revanche pour Boulez, qui, au début de sa carrière, était « ondiste » aux Folies bergère : il y jouait, déjà avec intérêt, des « ondes Martenot », un instrument créé en 1920 par Maurice Martenot, en quelque sorte le premier synthétiseur de l'histoire…

Penser la musique

Musicien visionnaire et rigoureux aux multiples facettes et au rayonnement unique, Pierre Boulez laisse non seulement une œuvre discographique considérable, mais des traités de composition sur la musique, dont Penser la musique d'aujourd'hui, réflexion sur la perception musicale. Il a d'ailleurs participé le 15 juin 2011 à une rencontre avec le mathématicien Alain Connes sur le thème « La créativité en musique et en mathématiques » (notre photo). « En mathématiques, disait Connes, il y a deux analyses possibles pour une démonstration. Une analyse ligne à ligne, mais aussi certains mathématiciens ont la capacité de zipper une démonstration en une demie seconde dans leur tête, ce qui permet de s'assurer de son intégrité ».

Musicien visionnaire et rigoureux aux multiples facettes et au rayonnement unique, Pierre Boulez laisse non seulement une œuvre discographique considérable, mais des traités de composition sur la musique, dont Penser la musique d'aujourd'hui, réflexion sur la perception musicale. Il a d'ailleurs participé le 15 juin 2011 à une rencontre avec le mathématicien Alain Connes sur le thème « La créativité en musique et en mathématiques » (notre photo). « En mathématiques, disait Connes, il y a deux analyses possibles pour une démonstration. Une analyse ligne à ligne, mais aussi certains mathématiciens ont la capacité de zipper une démonstration en une demie seconde dans leur tête, ce qui permet de s'assurer de son intégrité ».

« En musique, répondait Boulez, il y a évidemment une différence entre compositeur et interprète. Le compositeur sait comment tout est fait tandis que l'interprète sait seulement quand il est au point D qu'il a joué le point Z et qu'il va jouer le point L. Il y a trois dimensions : passé, présent et futur. »