Depuis les premières civilisations, l’homme a commercé des denrées, des marchandises ou des animaux domestiques. Commercer, c’est échanger, et échanger, c’est évaluer et mesurer. La métrologie (science de la mesure) s’est donc imposée comme indispensable à la vie en société. Les hommes ont élaboré différents systèmes de mesure pour quantifier les transactions commerciales. Or, mesurer, c’est déterminer un nombre par rapport à un étalon. Étendus aux unités de base de la physique, les étalons des grandeurs telles la masse, la longueur et le temps ont constitué un système d’unités qui a beaucoup évolué en fonction du développement des connaissances scientifiques. Dès les premiers progrès liés à la connaissance de la nature, écrite en langage mathématique comme l’affirmait Galilée, la recherche de cohérence et d’universalité des étalons des unités de base s’est révélée indispensable.

Mètre de l’ordre !

Il y avait au XVIIIe siècle beaucoup de désordre et d’incohérences dans le système des poids et mesure en France. Selon les endroits, le pied, la livre, la toise, l’aune, le boisseau, la pinte, l’arpent n’avaient pas la même valeur ; en outre, les systèmes de numération étaient différents. L’aune et la toise étaient incommensurables. Les mesures de volume n’avaient aucun lien avec celles de longueur. Or le commerce, l’industrie, les sciences se développaient ; il devenait indispensable de parler le même langage partout. Pour cela, les scientifiques étudièrent un système d’unités basé sur des caractéristiques objectives et universelles, dépendant de la planète, que l’on découvrait de plus en plus et que l’on essayait de mesurer. Ainsi, à la fin du XVIIe siècle, les lois naturelles (physiques) définissaient les premiers étalons de mesure. Pour les distances, on hésitait entre la longueur d’un arc tracé sur la Terre et celle d’un pendule battant à une fréquence donnée en un lieu bien défini (car depuis 1673 les scientifiques savaient que la Terre n’était pas parfaitement sphérique). Dès 1669, l’abbé Picard énonça l’idée d’un référent naturel aux unités de longueur et suggéra d’utiliser à cette fin la longueur du pendule battant la seconde. Il fallait que la longueur de la toise fût rattachée à la nature et, de ce fait, réputée universelle et invariable. La même année, l’Académie des sciences chargeait l’abbé et astronome de mesurer un arc de méridien terrestre par triangulation, mesure qu’il effectua en 1671. Jean-Felix Picard fit le choix de la longueur du pendule simple battant la seconde (soit l’équivalent de 36 pouces et 8,5 lignes, dont le tiers est le pied universel).

Deux ans après, Tito Livio Burattini appelle metro cattolico cette longueur. Au cours du XVIIIe siècle, plusieurs expéditions de savants académiciens, dont certaines aventureuses, mesurèrent la longueur d’un arc de méridien par triangulation à partir de cette référence du pendule (en Laponie avec l’expédition de Pierre Louis Moreau de Maupertuis et au Pérou avec Charles Marie de La Condamine, Pierre Bouguer et Louis Godin).

Les premières réformes

En 1774, Turgot propose la place d’inspecteur des monnaies à Nicolas de Condorcet. Le contrôleur général des finances de Louis XVI souhaite que le jeune mathématicien s’attaque au problème crucial de l’unification des poids et mesures. Leur multiplicité est un obstacle bien établi au commerce, au développement scientifique et à la communication. Condorcet a le projet d’imposer pour la première fois un véritable système de mesure unificateur. Des courriers sont envoyés partout en France pour avoir les dérails sur les mesures spécifiques à chaque province.

En accord avec Turgot, Condorcet choisit d’adopter pour unité de mesure la longueur du pendule battant la seconde à la latitude du 45e parallèle au niveau de la mer, qui passe près de Bordeaux. En 1775, un astronome y est envoyé pour effectuer des mesures sur place ; des tables d’équivalence entre les mesures existantes sont préparées. Le système métrique est en bonne voie de réalisation, mais le 12 mai 1776, Turgot tombe en disgrâce et est renvoyé pour être remplacé par Necker. La réforme des mesures est alors abandonnée ; il faudra la Révolution pour faire évoluer ce chantier colossal.

Après beaucoup de commissions qui établissent de nouvelles définitions du système d’unités et qui sont dissoutes quelques mois plus tard par les soubresauts de la Révolution, le système se stabilise avec la détermination des étalons du mètre et du kilo. Le 7 avril 1795 (ou 18 germinal de l’an III), Pierre-Louis Prieur fait adopter par la Convention un nouveau rapport sur la nécessité d’introduire dans toute la République les nouveaux poids et mesures qui avaient été précédemment définis. La grande nouveauté est que ce texte ordonne la fabrication d’un mètre étalon en platine, à conserver dans un endroit officiel ainsi que d’autres étalons de longueur et de poids destinés aux chefs-lieux de district. La loi définissait les nouvelles mesures qui sont le mètre, l’are, le stère, le litre, le gramme, le franc. Des préfixes, deci, centi, déca, hecto, kilo, seront utilisés pour les multiples et les subdivisions, devenus décimaux. Ainsi apparaît pour la première fois le kilo, multiple du gramme, qui devient l’unité de poids remplaçant le grave. La loi remplace la commission temporaire des poids et mesures par une agence temporaire composée de trois membres. Les anciennes mesures sont interdites et on supprime la division décimale du jour.

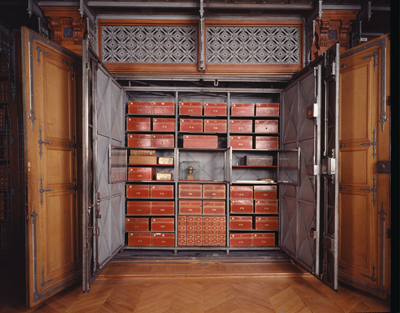

Le 4 messidor de l’an VII (ou 22 juin 1799), les prototypes définitifs fabriqués en platine du mètre et du kilo sont présentés officiellement au Conseil des Cinq-Cents par une délégation mixte de Français et d’étrangers issus de la commission internationale et de membres de la commission nationale des poids et mesures. Les étalons sont confiés au garde des Archives nationales, Armand-Gaston Camus, qui en est le responsable ; il les enferme, comme le stipule le procès-verbal, dans une double armoire en fer fermant à quatre clés. Ces étalons seront par la suite appelés mètre et kilo des Archives.

Le 4 messidor de l’an VII (ou 22 juin 1799), les prototypes définitifs fabriqués en platine du mètre et du kilo sont présentés officiellement au Conseil des Cinq-Cents par une délégation mixte de Français et d’étrangers issus de la commission internationale et de membres de la commission nationale des poids et mesures. Les étalons sont confiés au garde des Archives nationales, Armand-Gaston Camus, qui en est le responsable ; il les enferme, comme le stipule le procès-verbal, dans une double armoire en fer fermant à quatre clés. Ces étalons seront par la suite appelés mètre et kilo des Archives.

La loi du 19 frimaire de l’an VIII fixe définitivement la valeur des étalons : le mètre est défini par rapport au méridien et à la toise du Pérou, alors que curieusement le kilo n’est défini par aucune référence au décimètre cube d’eau, qui était sa définition précédente. En ce début de XIXe siècle, la France a donc révolutionné les systèmes de poids et mesures, en définissant un système décimal qui a vocation à être universel et qui repose sur des étalons matériels. Ces derniers auraient dû, aux termes de la loi, être déposés à l’observatoire national ; cela ne fut jamais fait : ils restèrent aux Archives nationales.

Naissance de la métrologie scientifique

Le système métrique décimal devait peu à peu s’imposer au cours du XIXe siècle en France, et avec des fortunes diverses à l’étranger. Le gouvernement sous Napoléon III invita à Paris tous les scientifiques délégués par leur gouvernement pour donner au système métrique son caractère d’universalité. Vingt-quatre pays envoyèrent des délégués, qui se réunirent pour la première le 8 aout 1870. Au cours de cette réunion, un consensus se dégagea pour prendre comme référence, pour le mètre, celui des Archives, élaboré en 1799. La guerre interrompit les travaux jusqu’en 1872, date à laquelle le gouvernement de la Troisième République relança une invitation, à laquelle trente États répondirent. La nouvelle commission vota une série de mesures sur les étalons et procéda à l’élection de douze membres d’un comité permanant devant participer, avec la section française, à la fabrication de nouveaux prototypes. Ce comité se réunit en 1873 et 1874 et demanda au gouvernement français de convoquer une conférence internationale pour unifier le système métrique. Ainsi, le 1er mars 1875, la conférence internationale décida de se nommer Conférence diplomatique du mètre ; elle comprenait des représentants de vingt États.

À l’issue des travaux de la Conférende est signée la Convention du mètre, traité créant les organes supranationaux de métrologie, avec comme organe diplomatique la Conférence générale des poids et mesures (CGPM), organe scientifique, le Comité international (CIPM), et un organe opérationnel, le Bureau international des poids et mesures (BIPM). La Convention du mètre est adoptée aujourd’hui par la quasi-totalité des États. Cela marque le début de la métrologie scientifique, discipline internationale régie par des traités internationaux.

Un bel étalon

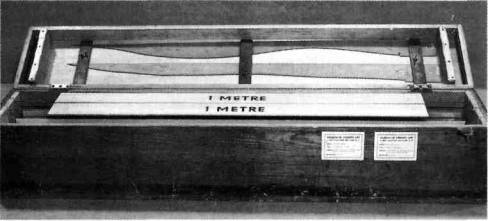

Le mètre étalon en platine iridié de 1889.

La première conférence internationale se tient à Paris en septembre 1889. Elle adopte de nouveaux étalons, qui ont demandé près de vingt ans de recherche et de travaux. Ceux-ci sont placés le 28 septembre 1889 dans le dépôt souterrain du pavillon de Breteuil à Sèvres (Hauts-de-Seine), où ils sont toujours conservés aujourd’hui. Le prototype du mètre en platine iridié représente alors, à la température de la glace fondante, l’unité métrique de longueur. Les conférences internationales se tiennent tous les quatre ans depuis 1967. Limitées aux étalons de longueur et de masse et aux unités dérivées, les activités du BIPM ont été étendues aux étalons de grandeur électrice en 1927, photométrique en 1937, et aux rayonnements ionisants en 1960.

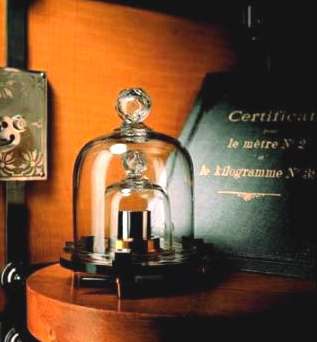

Le kilogramme étalon en platine de 1889.

Au XXe siècle, deux théories, la relativité générale et la physique quantique, révolutionnent la physique et les sciences dérivées, dont la métrologie. Les trois unités de base (mètre, kilo, seconde) définissent les unités dérivées mais sont indépendantes. La relativité peut permettre de relier le temps à l’espace, et l’apparition de nouvelles constantes de la physique modifie les grandeurs fondamentales du système d’unités. Cette évolution se déploie de 1960 à 2018.

La construction de nouveaux prototypes du mètre en 1889 n’a pas changé sa définition, qui reste toujours liée au méridien terrestre. Mais en 1960 la onzième Conférence générale des poids et mesures procède à un changement fondamental. Le mètre devient alors la longueur égale à 1 650 763,73 longueurs d’onde dans le vide de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux 2p10 et 5d5 de l’atome de krypton 86. On revient alors à une définition fondée sur un phénomène physique au lieu d’un étalon représentant une mesure, effectuée pendant la Révolution, d’un arc de méridien. Cette nouvelle définition, outre la permanence, offre une précision cinquante fois supérieure à celle du mètre en platine. Cependant, la mise en pratique de la définition empêche la matérialisation d’un étalon ! C’est la conséquence de l’utilisation de phénomènes naturels à l’échelle atomique… L’observation du mètre nécessite l’excitation d’atomes de krypton, effectuée par la décharge dans une cellule en verre contenant de la vapeur et par l’observation de la lumière de fluorescence émise par ces atomes. La longueur d’onde de la raie spécifiée dans la définition matérialise alors le mètre.

La seconde atomique

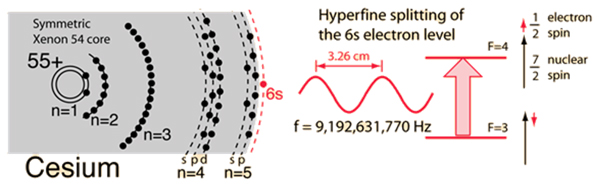

La structure de l’atome de césium.

En 1968, la seconde, qui était liée à la durée du jour, connaît une révolution fondamentale de sa définition en devenant la seconde atomique. En effet, à l’instar du mètre, la définition de la seconde devient la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’atome fondamental de césium 133. Il s’agit dans ce cas d’une transition à faible énergie appartenant au domaine radioélectrique. Cette définition est toujours en vigueur aujourd’hui.

Les horloges aux césiums se sont révélé des sources dont les qualités sont supérieures à celles de la lampe à krypton. On dispose alors d’une onde matérialisant la seconde, et d’une autre matérialisant le mètre ; or ces deux unités sont reliées entre elles par une formule, dans laquelle intervient l’une des constantes fondamentale de la physique, c, la vitesse de la lumière dans le vide.

Au début des années 1980, des chercheurs américains effectuent une mesure de c avec une exactitude de l’ordre du milliardième, bien inférieure à l’incertitude de la mesure de longueur avec le krypton. Il a donc fallu en tirer la conséquence d’un nouveau changement de la définition du mètre, en faisant dépendre ce dernier à la fois de la seconde et de la vitesse de la lumière.

En 1983, la Conférence générale propose une nouvelle définition du mètre, la quatrième en moins de deux cents ans. Le mètre devient la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1 / 299 792 458e de seconde. Cette définition revient à fixer la vitesse de la lumière, considérée alors comme une constante absolue parfaitement connue. Elle attache par ailleurs le mètre à la définition de la seconde-césium. Du point de vue historique, on revient en quelque sorte à une définition équivalente d’une mesure de distance dépendante de la seconde (avec le pendule battant à la seconde), mais par un tout autre chemin et une tout autre précision.

Du point de vue épistémologique, alors que les définitions du mètre et de la seconde sont issues des applications de la physique quantique, la fixation de c comme constante absolue prend en compte la relativité d’Einstein, basée sur le principe (dit de relativité) qui postule la constance de la vitesse de la lumière dans tous les référentiels. Cette définition améliore l’incertitude, qui s’établissait alors à quelque 10–10.

À ce stade, et jusqu’en 2018, le seul étalon matériel qui restait encore en vigueur était le kilo. La dernière étape vers une cohérence totale devait attendre la dernière conférence des poids et mesure en 2018.

La révision de 2018

La conférence tenue à Versailles en novembre 2018 a modifié quatre unités du système, dont l’une des plus anciennes, le kilo. Les nouvelles unités ne dépendront plus d’expériences spécifiques comme le point triple de l’eau (pour le kelvin) ou la force entre deux fils éloignés (pour l’ampère). Elles auront toutes en commun d’être définies par des phénomènes que les physiques microscopique et quantique ont l’habitude de traiter aujourd’hui. Leur définition a également pour conséquence que les principales sont interdépendantes : le kilo, l’ampère et le kelvin dépendent du mètre et de la seconde (par l’intermédiaire de l’énergie assurant la cohérence de l’ensemble du système). Autre conséquence : la disparition des artefacts, en premier lieu le kilo, dont l’étalon représenté (symbolisé, même) par un cylindre de platine iridié conservé au Bureau international des poids va céder sa place. Le nouveau kilo sera désormais défini à partir de la constante de Planck, issue de la physique quantique. La mesure de référence s’effectue avec un appareil appelé balance du watt, dont le principe est repris pour la définition de l’ampère. Il est donc prévu d’utiliser le même processus de définition à partir des constantes fondamentales dans une formulation que le BIPM appelle « à constante explicite », qui signifie que l’unité correspondante est définie en donnant explicitement une valeur exacte à une constante reconnue. Cela doit fournir aux unités de base du système international une cohérence et un caractère universel qui ne dépend que des constantes de la physique.

En conséquence, et pour cette raison, les laboratoires de métrologie ont fixé, depuis l’annonce de la réforme du système, les valeurs exactes de plusieurs constantes. Pour les déterminer, les métrologues ont élaboré des procédures pour les définitions des unités modifiées. Pour passer du kilo étalon matériel au kilo de la balance du watt, les laboratoires ont d’abord pesé leurs étalons nationaux avec une même valeur de la constante de Planck, puis ils ont envoyé leurs résultats au BIPM, où l’opération inverse a permis d’ajuster la constante de Planck, désormais fixée. Plusieurs balances du watt ont été utilisées à cette fin. Des méthodes similaires ont été utilisées pour les autres unités. Voici les valeurs des constantes issues des différentes mesures de laboratoires de métrologie qui ont été actées à la 25e Conférence des poids et mesure :

- La fréquence de la transition hyperfine de l’état fondamental du césium 133 est fixée à 919 2631 Hz (établie en 1968) ;

- La vitesse de la lumière dans le vide c est fixée à 299 792 458 m / s (établie en 1983) ;

- La constante de Planck h est fixée à 6,62607015 × 10–34 J s ;

- La charge élémentaire e est fixée à 1,602176634 × 10–19 C ;

- La constante de Boltzmann k est fixée à 1,380649 × 10–23 J / K ;

- La constante d’Avogadro NA est fixée à 6,02214076 × 1023 mole–1 ;

- L’efficacité lumineuse Kcd d’un rayonnement monochromatique de fréquence 540 × 1012 Hz est égale à 683 lm / W, où lm représente le lumen (établie en 1979).

L’armoire de fer des Archives nationales (Paris).

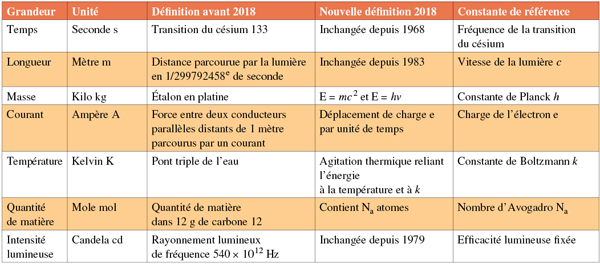

Le tableau suivant résume les évolutions du système international (SI). La définition la plus novatrice est probablement celle du kilo car elle fait appel à des expériences qu’il aurait été impossible de réaliser il y a seulement quelques années. La définition du kelvin rend hommage d’une certaine manière à la physique statistique élaborée par Boltzmann au début du XXe siècle. La nouvelle définition des unités sera effective en mai 2019.