Les sculptures numériques sont des objets 3D qui se retrouvent dans tous les domaines de la société, de l’industrie automobile à l’aéronautique, sans oublier le secteur médical. On s’intéresse ici plus particulièrement à ses applications dans le domaine des arts numériques. Si maintenant ces techniques de fabrication digitale commencent à se développer à un niveau industriel, les débuts se limitaient à l’espace confidentiel des laboratoires ou de petits ateliers. Comment s’est fait sentir ce besoin de sculpter à partir d’une « fabrication additive » ?

Fabrication soustractive, fabrication additive

Christian Lavigne est connu comme artiste multimédia. Après des études scientifiques, il se définit comme poète et se consacre à la création plastique. Il travaille d’abord en 2D, réalise des dessins abstraits à partir de réflexions sur la notion d’écriture, liée au dessin et à la poésie dans les cultures asiatiques. En 1984 il crée la notion de « graphènes », sortes de figures typographiques abstraites qui font penser au « vocabulaire des formes » de Vassily Kandinsky. Il l’affirme : « Mes créations plastiques ont toujours un sens poétique et une forme mathématique. » Il cherche alors un outil pratique qui lui permette de matérialiser ses créations et réaliser une synthèse art–poésie–mathématiques. Sa première œuvre numérique est Graphènes 1, réalisée en 2D. Il devient dans la foulée l’un des pionniers français de la sculpture numérique. En 1988, il parle de « robosculpture » pour décrire le processus de création qui va du calcul informatique à la réalisation physique en 3D de l’œuvre. En 1992, il co-fonde avec Alexandre Vitkine (1910–2014) l’association Ars Mathematica. Puis il organise en 1993 la première exposition mondiale de sculpture numérique, qui deviendra la biennale Intersculpt. Il travaille actuellement sur un ouvrage intitulé Cybersculpture – Mythologie et histoire de la sculpture et de ses machines, qui permettra d’éclairer la genèse de cette discipline.

Graphènes 1, Christian Lavigne.

Graphènes 1, Christian Lavigne.

La sculpture numérique, cybersculpture ou encore impression 3D est un cas particulier de la sculpture programmée. Au début de cette aventure, on utilisait des méthodes soustractives, comme le fraisage ou le tournage. Tout ce processus se faisait par le biais d’ordinateurs et de machines à commandes numériques qui pilotaient la découpe. Une des premières œuvres réalisées avec l’aide d’une machine à commande numérique est ComputerSphere d’Alfred Duca, empilage de sections d’une sphère creuse, découpées dans de l’acier selon une trajectoire programmée. Mais cette méthode a ses limites.

ComputerSphere. Alfred Duca, Boston (États-Unis), 1965.

ComputerSphere. Alfred Duca, Boston (États-Unis), 1965.

Dans les années 1980, la stéréolithographie voit le jour ; elle permet de fabriquer des modèles 3D à partir de résines. C’est un groupe de trois ingénieurs français, Alain Le Méhauté, Olivier de Witte et Jean-Claude André, qui déposa en premier un brevet pour le procédé de stéréolithographie en juillet 1984, mais finalement ce sera l’Américain Chuck Hull qui obtiendra ce brevet trois semaines plus tard. En 1989, l’artiste Stewart Dickson crée son premier stéréolithographe, Trefoil Torus Knot, à partir d’une équation mathématique.

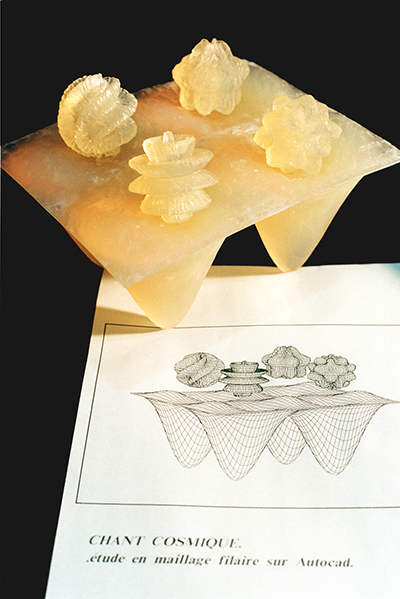

Les machines de stéréolithographie utilisent un ordinateur pour contrôler le mouvement d’un laser émettant de la lumière ultraviolette sur une cuve d’époxy ou d’acrylate liquide photosensible qui se solidifie au contact de la lumière. Ce procédé est considéré comme étant à l’origine de l’impression 3D et de la fabrication additive. Les imprimantes 3D à fabrication additive superposent des couches successives de matière (contrairement à la fabrication soustractive), les matériaux utilisés étant sous forme de liquide, de poudre, de ruban ou de fil. Elle nécessite des logiciels de CAO (conception assistée par ordinateur) et des outils mathématiques qui permettent une modélisation géométrique. La fabrication additive permet de réaliser des pièces complexes comme, par exemple, des structures en treillis, et donc de produire des sculptures jusque-là infaisables. En 1994, Christian Lavigne crée sa sculpture Chant cosmique, composée de quatre sphéroïdes posés sur un support sinusoïdal. Elle sera d’abord en résine puis en bronze ; ce fut la première sculpture numérique française réalisée par fabrication additive.

Chant cosmique. Résine, Christian Lavigne, 1994.

Chant cosmique. Résine, Christian Lavigne, 1994.

Art et technologie industrielle

Œuf fractal. Christian Lavigne, 2007.

Œuf fractal. Christian Lavigne, 2007.

Si l’impression 3D présente de nombreux avantages pour l’industrie, en permettant de réaliser des prototypages rapides et d’envisager la production de pièces en série, il faut aussi la considérer comme une belle rencontre entre art et technologie industrielle. Elle permet aux artistes de donner libre cours à leur imagination, de créer des formes aux courbures parfaites sans être limités par des contraintes techniques de réalisation.

On retiendra aussi le double lien de l’impression 3D avec les mathématiques : d’une part elle s’appuie sur l’outil numérique (qui utilise les mathématiques), et d’autre part elle inspire de nombreux artistes, qui imaginent, conçoivent et créent des objets mathématiques qui surgiront des imprimantes 3D. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les œuvres de plusieurs membres de l’association Ars Mathematica, les sculptures fractales de Jérémie Brunet, celles de Philipe Charbonneau ou encore de Francesco de Comité… sans oublier l’œuf fractal de Christian Lavigne.

Lire la suite