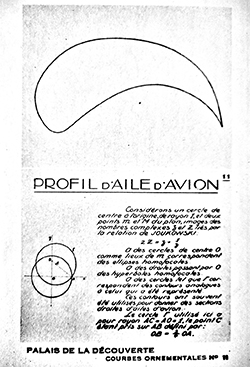

Carte postale de 1937.

Carte postale de 1937.

Tout amateur de géométrie se pose un jour la question : « Qu’est-ce qu’une courbe ? » En effet, dès que l’on veut faire des calculs de tangente, de courbure, de points singuliers, on bute sur la nécessité de disposer d’une définition pratique et commode de la notion de courbe.

La manière la plus élémentaire consiste en une définition en extension : on dresse une liste exhaustive d’objets géométriques que l’on baptise du nom de « courbe ». Les droites, les cercles, les ellipses, et plus généralement les coniques en sont des exemples. Cette idée trouve vite ses limites : une telle liste présente un caractère très subjectif. Chacun voudra y ajouter ses courbes favorites, et on n’arrivera pas à satisfaire tous les géomètres.

Ainsi, en 1937, lors de la création du Palais de la découverte, André Sainte-Laguë (1882–1950), qui était responsable de la section mathématique, eut l’idée de produire un ensemble de cartes postales illustrées au recto d’une courbe remarquable accompagnée, au verso, de son nom, de son équation, de son origine et de son « inventeur ». Cette série de cartes fut rassemblée près de quarante années plus tard, à l’initiative de Jean Brette, dans un numéro spécial de la Revue du Palais de la découverte intitulé « Courbes mathématiques ».

Des propriétés mécaniques

Une autre possibilité repose sur la définition mécanique d’une courbe, comme on le faisait dans l’Antiquité. Une courbe est la ligne tracée par une machine (voir le dossier « Construction mécanique de courbes » dans Tangente 151). Autrement dit, on déplace le problème de la définition des courbes à celle des machines (voir le dossier « Mécanismes et mathématiques » dans Tangente 179). Par « machine », il faut entendre un système mécanique articulé composé de barres et de roues. On dispose du reste du théorème d’universalité énoncé en 1876 par Alfred Kempe (voir Tangente 176), qui vient justifier a posteriori le point de vue des Anciens : toute courbe algébrique plane, autrement dit définie par l’annulation d’un polynôme à deux variables, peut être décrite par un système articulé de barres, pourvu que l’on se restreigne à la partie de la courbe contenue dans un disque. On pense ainsi au pantographe ou à l’inverseur de Peaucellier.

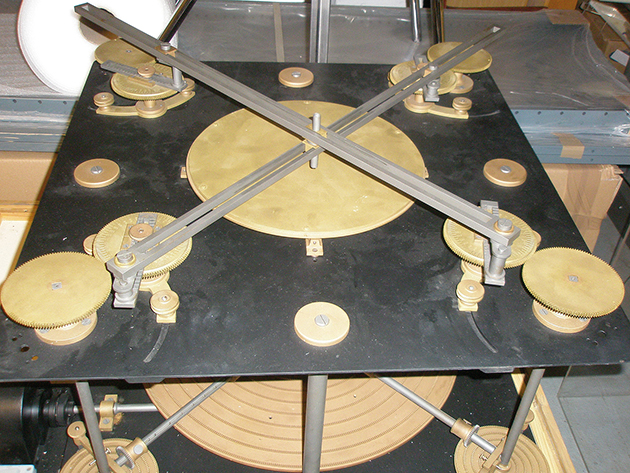

La machine à tracer des courbes conçue par Marc Dechevrens, et qu’il a baptisée du nom de campylographe, n’est pas seulement constituée de barres articulées et coulissantes mais également de roues dentées.

Marc Dechevrens (1845–1923).

Marc Dechevrens (1845–1923).

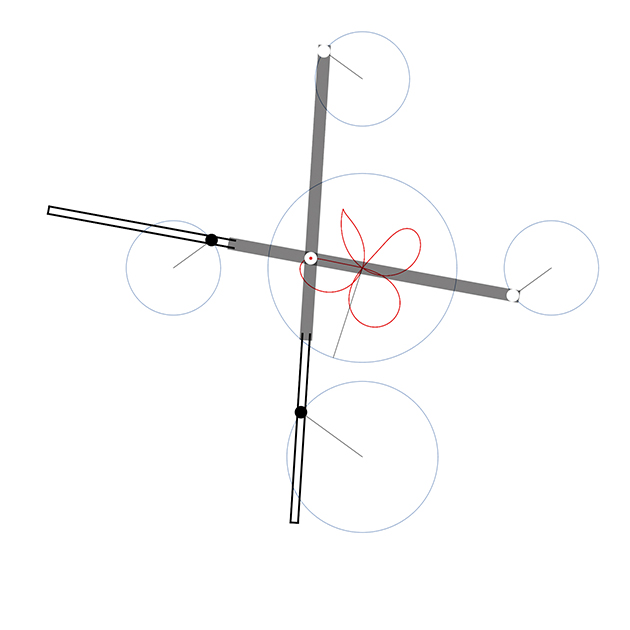

Le père Dechevrens, météorologue et jésuite suisse, dirige l’observatoire de Shanghaï jusqu’en 1887, date à laquelle il rentre en France avant de prendre la direction de l’observatoire de l’île de Jersey. C’est là qu’il imagine sa machine avec l’objectif de tracer des épicycles, autrement dit des courbes décrites par un point fixé sur un cercle (lui-même appelé épicycle) tournant à vitesse angulaire constante, dont le centre décrit lui-même à vitesse constante un cercle (appelé déférent). On peut former des épicycles d’ordre 2 en imposant au centre du cercle déférent de décrire lui-même un épicycle, et ainsi de suite. Les courbes cycloïdales en sont un exemple.

Pourquoi des épicycles ? Parce que la trajectoire des planètes dans le plan de l’écliptique, avec la Terre pour origine, apparaît en première approximation comme un épicycle selon l’ancienne théorie de Ptolémée (voir le Campylographe, Quadrature 100, avril–mai–juin 2016).

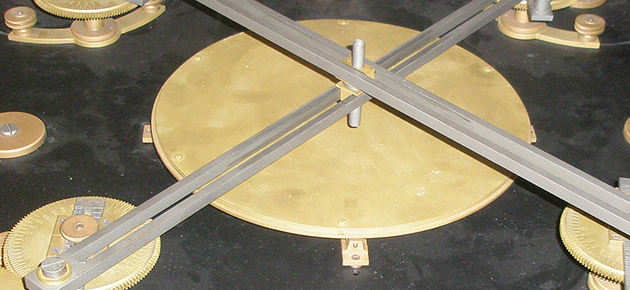

Le mécanisme de l’instrument se compose de deux bielles coulissantes transversales actionnées chacune par deux couples de roues et portant, à leur intersection, une mine traceuse. Dans chaque couple, ainsi que d’un couple à l’autre, rayon et vitesse peuvent différer. La courbe est tracée sur une feuille fixée sur le plateau supérieur. L’action de la manivelle anime le plateau inférieur d’un mouvement de rotation qui, par un jeu d’engrenages, met en mouvement à son tour les quatre roues qui actionnent les bielles. Le plateau supérieur peut être animé d’un mouvement de rotation par l’adjonction d’une clavette qui le solidarise avec le plateau inférieur.

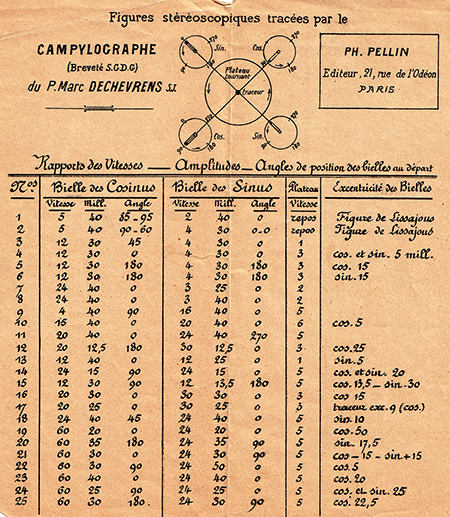

Une première version de l’appareil fut réalisée en 1894, suivie plus tard d’une version plus élaborée. Cette dernière fut commercialisée au début du xxe siècle par la maison Chateau Père & fils et, comme le réglage des bielles autorisait la réalisation d’images stéréoscopiques, un catalogue de ces figures avec les réglages idoines fut édité par la maison Jules Duboscq. Les bielles y portent les noms de bielle des cosinus et bielle des sinus, indiquant par là que les courbes sont paramétrées par des formules trigonométriques, comme les courbes de Lissajous.

Sachant, en raison du nombre de dents des engrenages, que les fonctions sont périodiques, on conçoit que l’on puisse approcher le tracé d’une courbe assez générale par l’emploi de développements en séries de Fourier.

Liste des réglages.

C’est le père Potron qui présenta le campylographe au Palais de la découverte en 1937, à l’occasion de l’Exposition universelle, le père Dechevrens étant décédé. La machine resta au Palais et, après la guerre, fit l’objet de démonstrations au public, jusqu’à ce qu’un esprit inventif eut l’idée de remplacer la manivelle par un moteur électrique. Malheureusement, les frictions eurent rapidement raison de la force électromécanique, le moteur grilla et la machine, inutilisable, lourde et encombrante, disparut dans les réserves avant d’échapper in extremis à la déchetterie pour entamer une renaissance à l’Institut Henri-Poincaré où une manivelle a été réinstallée (et le moteur électrique ôté).

Le campylographe a sa place dans l’histoire des modèles mathématiques, au même titre que la pascaline ou que l’herpolhodographe de Gaston Darboux et Gabriel Koenigs, également produit par la maison Chateau Père & fils en 1900.

Lire la suite gratuitement