À quoi peut servir l'économie (et l'économiste) ? La réponse semble simple : produire des conseils aux décideurs permettant de réaliser la plus grande satisfaction possible des besoins sur une période et un espace donnés. Le champ d'investigation ainsi ouvert est vaste. Pour l'organiser, deux approches principales ont été retenues.

La première part des comportements des acteurs-types de la vie économique pour en déduire les conditions requises pour atteindre une situation optimale : c'est la microéconomie.

La seconde procède à partir des fonctions économiques (production, répartition des revenus, consommation, épargne, investissement) en vue de saisir les articulations qui les relient, pour en déduire les conditions rendant possible un optimum, par exemple le plein emploi : c'est la macroéconomie.

Contrairement aux sciences « dures » : une multiplicité de « paradigmes »

Si cette distinction permet un classement des phénomènes observés et des types d'étude qui leur sont réservés, elle ne renseigne en rien sur les démarches analytiques suivies par les économistes pour appréhender ces comportements ou ses fonctions.

En effet, confrontée à une réalité complexe, une analyse économique repose sur ce qu'on appelle un « paradigme », c'est-à-dire une structure mentale, consciente ou préconsciente, qui permet à l'économiste de classifier le réel avant d'en entreprendre l'étude. En cela, la démarche des économistes emprunte aux sciences exactes une logique commune. Toutefois, le mode habituel d'avancée des sciences, à savoir celui d'un paradigme accepté par la plupart des praticiens d'une même discipline, qui ne saurait être contesté et remplacé qu'après l'épuisement de ses capacités explicatives, ce que Thomas Kuhn appelle une révolution scientifique, ne se retrouve pas dans cette démarche. En économie, plusieurs paradigmes coexistent à une même époque, caractérisant les différentes écoles.

L'école libérale aujourd'hui dominante (main stream), repose sur le primat du libre marché comme mode d'organisation des échanges. La situation est optimale quand chaque individu jouit d'une rationalité restreinte à sa capacité à maximiser, dans l'instant, l'utilisation de ses ressources et que sont établies, sur chaque marché, les conditions d'une concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire l'atomicité (un grand nombre d'intervenants de petite taille), l'homogénéité de la marchandise, la fluidité (liberté d'entrer ou sortir du marché), la transparence (chacun connaît l'ensemble des conditions du marché) et la mobilité des facteurs (chaque producteur peut disposer librement des moyens en hommes et capitaux lui permettant de faire varier sa production). Dans ces conditions, l'ensemble de l'économie se trouve dans une situation d'équilibre optimal, qui repose sur le plein usage des différentes ressources mobilisées et des produits obtenus à partir d'elles. Chaque marché corrigera spontanément les fluctuations qui pourraient l'affecter (c'est l'autorégulation).

Dans cette école libérale, les disfonctionnements trouvent leurs origines dans le comportement irrationnel de certains acteurs – par exemple, un État s'obstine à intervenir alors que le marché devrait suffire – qu'il conviendra de rectifier.

Les écoles keynésiennes et post keynésiennes reposent sur une réfutation de la réalisation spontanée d'un équilibre optimal dans une économie de marché. Si les mécanismes du marché assurent l'existence d'un équilibre au sens où tout ce qui est produit est utilisé, celui-ci ne sera pas spontanément optimal. Les agents économiques étant soumis à des habitudes sociales (propensions) et étant capables de se projeter sur un futur proche (anticipations), il y a toutes les raisons pour que l'équilibre en résultant soit sous-optimal (par exemple une situation de sous emploi). Il appartient alors à l'État d'agir pour corriger les imperfections en résultant (par exemple le chômage).

D'autres paradigmes, à partir d'analyses de l'histoire, fondent des approches tournées sur les oppositions d'intérêts des groupes (ou classes sociales) ou des nations.

Les conclusions sur lesquelles débouchent ces différentes écoles peuvent s'opposer. Il est facile de voir que les actions économiques de l'État sont jugées néfastes par l'école libérale, puisque conduisant à un équilibre de moindre satisfaction que celui qui aurait été obtenu sans ces interventions, alors que celles-ci sont nécessaires pour d'autres écoles.

Les débats menés entre les différents courants peuvent constituer une source d'enrichissement pour la discipline, avec une base de concepts globalement admis par chacun, mais peuvent également connaître une dérive lorsqu'une de ces écoles s'arroge le monopole de la scientificité, excluant les autres des débats.

Au final, les connaissances acquises peuvent être contradictoires et, dans le meilleur des cas, une vérification expérimentale étant impossible, ne se situent que dans le champ des probabilités. Ainsi l'économie ne peut s'appuyer sur la prédictivité de ses résultats pour justifier de son éventuelle scientificité (voir en exergue la question de la Reine d'Angleterre).

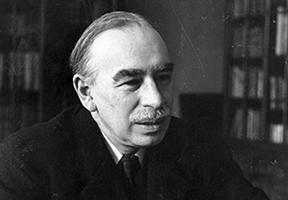

John Maynard Keynes (1883-1946) à gauche et Friedrich Hayek (1898-1992) à droite, les économistes représentatifs du duel entre les deux principaux paradigmes.

Des modèles mathématiques essentiellement probabilistes

Il n'empêche que les différents instruments mathématiques utilisés en économie pour la modélisation constituent des outils précieux. Ils rendent possibles des prévisions de marges de variation quantitative d'une variable en fonction d'autres variables. Ainsi un investissement nouveau et non anticipé de 10 millions d'euros devrait entraîné une augmentation de la production d'un maximum de 40 millions d'euros et la création d'au plus 800 emplois, en vertu du mécanisme du multiplicateur qui suggère une propension à consommer de 0,75 et une productivité moyenne du travail de 50 000 euros de valeur ajoutée par travailleur. Mais il s'agit de prévisions probabilistes et non de certitudes. Le résultat reste soumis à de nombreux aléas, dont l'influence de paramètres qui n'ont pas été intégrés dans ce qui n'est qu'un modèle. En revanche, l'analyse quantitative a posteriori donne des résultats appréciables, bien que ne concernant que le passé ou le présent mais pas le futur, même proche.

Trois éléments sont à prendre en compte pour évoquer la rigueur de la prévision à attendre d'un modèle mathématique.

- Le premier concerne la précision des variables utilisées. Sachant que la mesure des différentes composantes du produit intérieur brut (PIB) inclut une incertitude de l'ordre de 1 %, quelle valeur faut-il attribuer au pronostic d'une augmentation de 1,2 % de ce PIB ?

- Le second concerne la constance au moins relative des paramètres, c'est-à-dire la stabilité de l'environnement économique dans lequel un modèle est mis en œuvre. L‘augmentation calculée de 1,2 % d'une année à l'autre du PIB (taux de croissance) peut constituer une mesure précise, quelle que soit l'incertitude de la mesure du PIB, à la condition que cette incertitude reste inchangée d'une année à l'autre. Peut-on s'appuyer sur un tel postulat ?

- Le troisième concerne la nécessité de prendre en compte dans la construction d'analyse économique des éléments non quantifiables ou qualitatifs qui se prêtent mal à un chiffrage. Par exemple, l'investissement dépend aussi des appréciations subjectives des investisseurs, comme la confiance en l'avenir, qui s'ajoutent à des éléments quantifiables (profits anticipés, niveau des taux d'intérêt et perspectives d'évolution de la demande).

Pour ces trois raisons, si la modélisation constitue une aide précieuse pour l'analyse économique, elle ne peut constituer le moyen de transformer les conclusions d'une telle analyse en quasi certitude, sur le modèle des sciences exactes.

Économie politique antinomique de scientifique ?

L'économie peut-elle prétendre être une science ? Il est hors de doute que les économistes y aspirent. Pourtant l'importance prise aujourd'hui par les arguments économiques dans les débats et les prises de décision politiques semble réhabiliter son ancienne dénomination : économie politique et non sciences économiques. Cette importance nouvelle fait peser une toute autre responsabilité sur les économistes. Il y va de la démocratie que leurs analyses dégagent des intérêts généraux qui s'imposent aux intérêts particuliers.

Chaque école est-elle bien assurée de répondre à cette exigence ?

L'exemple de la Grèce a montré la nocivité des prévisions faites sous la coupe de préceptes libéraux, tant sur le plan financier (la dette grecque n'a cessé de croître) que social (appauvrissement manifeste d'une grande part de la population). Ces faits invitent à une grande prudence et demande d'inclure un regard critique dans la démarche des économistes.

Un tel regard ne peut être attendu des seuls économistes. Ceux qui leur fournissent des instruments mathématiques si utiles à leurs investigations ne devraient-ils pas également expliquer a posteriori, avec le même regard critique, le mauvais usage parfois fait de ces instruments ?

Lire la suite gratuitement