Ne cédons pas à la tentation du renoncement. Le bac, qui a été beaucoup revu et corrigé depuis sa création, est encore susceptible dʼaménagements et dʼactualisations. Cet examen garde dans notre société de multiples fonctions.

Une fonction sociale indubitable

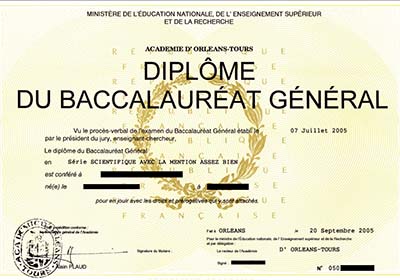

Depuis sa création sous sa forme actuelle par le décret napoléonien du 17 mars 1808, le baccalauréat est passé d'un « diplôme de bourgeoisie » (en ce sens qu'avoir son bac était synonyme de « passer du côté des bourgeois ») à un diplôme de base indispensable pour poursuivre une formation supérieure. Il est d'ailleurs un rite de passage reconnu par les élèves eux-mêmes et possède, dans une société manquant souvent de repères, valeur de symbole. Plus que ce rite de passage, le baccalauréat représente pour tous ceux qui le passent une idée d'égalité : l'anonymat des copies ne représente-t-il pas la meilleure garantie d'absence de discrimination ? Fille ou garçon, Black, Blanc, Beur, tout cela disparaît aux évaluations de l'écrit : la note attribuée a la même valeur quelle que soit l'origine géographique, ethnique, familiale ou sociale du candidat.

Depuis sa création sous sa forme actuelle par le décret napoléonien du 17 mars 1808, le baccalauréat est passé d'un « diplôme de bourgeoisie » (en ce sens qu'avoir son bac était synonyme de « passer du côté des bourgeois ») à un diplôme de base indispensable pour poursuivre une formation supérieure. Il est d'ailleurs un rite de passage reconnu par les élèves eux-mêmes et possède, dans une société manquant souvent de repères, valeur de symbole. Plus que ce rite de passage, le baccalauréat représente pour tous ceux qui le passent une idée d'égalité : l'anonymat des copies ne représente-t-il pas la meilleure garantie d'absence de discrimination ? Fille ou garçon, Black, Blanc, Beur, tout cela disparaît aux évaluations de l'écrit : la note attribuée a la même valeur quelle que soit l'origine géographique, ethnique, familiale ou sociale du candidat.

L'objectif, défini par le gouvernement en… 1985 (!), était que le diplôme du baccalauréat concerne 80% d'une classe d'âge. Beaucoup décrié et trop souvent confondu à tort avec le taux de réussite au bac, qui, lui, est beaucoup plus élevé, ce pourcentage d'une classe d'âge est presque atteint trente ans plus tard puisqu'il était, en juin 2015, de 77,2 %. Il est le reflet d'une volonté de démocratisation scolaire, comme un devoir de l'État envers ses citoyens, un engagement de la République vis-à-vis de son école, un progrès vers plus d'égalité et de justice sociale. D'accord, toute cette organisation (transport des copies, déplacements des professeurs, mobilisation des locaux…) a un coût, mais en matière d'éducation, la qualité n'a parfois pas de prix. Supprimer le bac, ce serait évidemment le remplacer par une autre évaluation, plus locale, donc plus soumise aux aléas de la sociologie du lieu et du nom du lycée, phénomène qui ne manquerait pas de porter sa part de discrimination.

Le gage d'égalité de tous devant le diplôme est en effet aujourd'hui renforcé par le fait d'une certification nationale validant un examen national avec un sujet national. Le fait que le sujet soit le même pour tous sur le territoire français, que la notation soit établie selon un barème ayant fait l'objet de discussions, de réunions de commissions, est irremplaçable : on est loin du sujet proposé par établissement, ou parfois par classe, corrigé par un professeur de la même ville, du même établissement ou tout simplement par le propre professeur de l'élève. C'est d'ailleurs par souci d'égalité que la République, après la Révolution de 1789, a ramené l'éducation sous la responsabilité de la puissance publique.

De même, c'est par souci de cohésion de la nation, que Napoléon a institué l'Université en 1806 et le diplôme du baccalauréat en 1808 comme sésame d'entrée à l'Université, ce qu'il est toujours. Aujourd'hui encore, début juin, c'est comme si la France entière passait le bac. Et alors ? Les Français se sont bien rassemblés un soir de victoire à la Coupe du monde de foot !

Un rôle structurant dans le cursus éducatif

Au moins autant que d'un rôle social, l'examen du baccalauréat est chargé d'un rôle constructif dans le cursus d'éducation du lycée.

En tant que premier grade universitaire, il préfigure dans sa forme les examens de l'enseignement supérieur que le candidat sera amené à passer un jour. « Plancher » pendant plusieurs jours, plusieurs heures durant, sur un sujet, personne au lycée ne l'a jamais fait avant de passer le bac, et c'est déjà en soi une astreinte intellectuelle. Cette épreuve permet de faire le bilan « objectif et indépendant des trois années de lycée » nous dit un professeur de Terminale. Elle permet aussi de se mesurer à d'autres, car, disons-le, aucun candidat, au fond de lui, n'est jamais absolument certain de décrocher le parchemin : n'est-ce pas là déjà un outil de stimulation et d'émulation ? Respecter les règles et méthodes de l'examen, se soumettre aux corrections de son travail écrit par un professeur autre que le sien, accepter le face-à-face d'un oral, toutes ces pratiques ne contraignent-elles pas les candidats à travailler pour arriver à un niveau minimum d'exigence ? On parle souvent en termes péjoratifs de « bachotage », mais « bachoter », n'est-ce pas déjà travailler, se donner des objectifs, construire sa propre méthode, établir ses fiches, faire soi-même son bilan ? On critique beaucoup moins souvent la première année des études médicales ; elle mène pourtant à un bachotage autrement plus sévère ! Croit-on que le substitut au bac, qui reste à inventer, mais sera inévitablement à base de contrôle continu, évitera ce « bachotage » si décrié ? Évitera-t-on les « moi, je m'en fiche de comprendre, pourvu que j'aie l'examen » ? Et puis, réviser ses classiques, ça a parfois du bon : nombreux sont les adultes qui n'ont jamais relu Rimbaud depuis leurs révisions de bac, et qui pourtant ont encore en mémoire la couleur des voyelles…

Le baccalauréat général, contrairement aux bacs « pro », n'est pas un diplôme à finalité professionnelle : il atteste seulement d'un niveau de fin d'études secondaires et valide des acquis et la qualité de ces acquis. Ce n'est pas son existence qui met en péril le système éducatif français, mis à mal par l'affadissement général de la culture bien avant l'année de Terminale ! Si le rôle du bac était si néfaste, pourquoi tant d'élèves étrangers revendiqueraient-ils de passer cet examen dans les quatre-vingt-cinq pays du monde où il existe des établissements d'enseignement français ? Alors, serait-ce le taux de réussite (87,8 % en 2016, toutes séries confondues) qui refléterait la moindre valeur de cet examen ? Et pourtant, on ne dit rien de tel du permis de conduire, que tout le monde finit par obtenir, ou du permis de chasse, qui donne à tous ceux qui le veulent un permis de port d'armes…

Qui a dit « examen archaïque » ? C'est bien méconnaître toutes les évolutions qui l'ont accompagné au cours de ses plus de deux siècles d'existence ! Du baccalauréat « ès lettres » ou « ès sciences » de ses débuts au « bachot » d'aujourd'hui, du bac en deux parties, jusqu'en 1963, aux « épreuves anticipées » de français mises en place pour toutes les séries en 1969 ou de mathématiques en série L, de l'usage de la règle à calcul ou de la table de logarithmes à la nouvelle réglementation sur les calculatrices, très peu d'examens se sont autant réformés au cours de l'histoire de l'éducation. Alors, périmé, le bac ? Certainement pas ! À faire évoluer ? Oui, c'est déjà en marche…

Lire la suite