Certains jouets possèdent cette qualité d’inverser, en apparence, le sens de leur mouvement de départ. Ils constituent de ce fait des objets mathématiques merveilleux… et analysables (non sans difficultés toutefois) : le yoyo, qui remonte le long de sa cordelette après être descendu ; le boomerang, qui revient vers vous quand on sait le lancer ; la toupie basculante ou tippe-top (voir Tangente 182, 2018), qui « bascule inexplicablement » lors de la rotation ; le cerceau (ou le hula hoop), qui, lancé au loin avec un mouvement de rotation arrière, revient vers l’envoyeur.

Mais aucun de ces jouets ne possède un comportement aussi contre-intuitif que l’anagyre. C’est le physicien Arthur Dearth Moore (1895–1989) qui lui a donné son nom « officiel » (du grec ana, « retour », « reprise », « en arrière », et de gyro, « cercle », « rotation »). On le trouve également sous diverses appellations, comme pierre rebelle, pierre celtique ou pierre oscillante, barre tournoyante, tourbillon bizarre, rattleback (en anglais) ou encore keltisches Wackelholz (« le bois oscillant celtique ») en allemand.

Trois conditions à réunir

Ce sont des archéologues irlandais qui auraient (re)découvert par hasard les propriétés de l’anagyre en observant le mouvement inhabituel d’une pierre de hache ou d’une herminette tournant sur une table, d’où le nom de « pierre celtique ». Ces «pierres » étaient connues de longue date puisque, dès 1896, Gilbert Thomas Walker (1868–1958) en proposait une analyse qualitative du comportement, en remarquant que leur mouvement particulier résultait d’une « asymétrie subtile » de leur forme (Journal of Pure and Applied Mathematics 28). L’analyse quantitative est plus délicate : elle nécessite de prendre en compte le glissement et la dissipation par les frottements. Le physicien François Graner a réalisé une telle analyse à partir d’études physico-dynamiques par (dans son ouvrage Physique de la vie quotidienne, Springer, 2003). Plus récemment, une étude mathématique très documentée a été proposée par Alexei Tsygvintsev et son équipe de l’École normale supérieure de Lyon.

Trois caractéristiques doivent être réunies pour observer cette intrigante inversion de la rotation de l’objet en mouvement. Déjà, la base incurvée doit posséder deux rayons différents : un « grand » pour la longueur et un « beaucoup plus petit » pour la largeur. Ensuite, les axes de symétrie doivent être « un peu de biais » par rapport aux axes d’inertie. Enfin, il faut une distribution de masse différente de part et d’autre de deux des axes d’inertie.

L’asymétrie de l’anagyre est apparente lorsque sa base est abrasée à l’avant sur un côté et à l’arrière sur l’autre côté (c’est bien le cas des anagyres en pierre ou en bois, lequel doit être dur et dense, comme l’ébène ou l’acajou). Le sculpteur Bruno Minguet, à Chantonnay (Vendée), réalise ainsi de superbes objets en bois. Cette propriété peut aussi être obtenue autrement, par un ajout ou un retrait de masses sur l’objet. Ainsi, certains combinés téléphoniques sont à même d’être subtilement adaptés pour se comporter en anagyres ; effet de surprise garanti…

Si l’on fait tourner doucement un anagyre sur une table, par exemple dans le sens des aiguilles d’une montre, il a l’air normal. Il peut tourner rapidement et longtemps, jusqu’à l’arrêt. Il s’agit de son sens de rotation « privilégié ».

Si maintenant on le fait ensuite tourner en sens inverse (ici antihoraire), l’anagyre s’arrête rapidement, oscille et repart en sens inverse ! Certains anagyres, en forme de demi-œuf, sont plus surprenants encore : ils peuvent changer plusieurs fois de sens de rotation à la suite d’une unique impulsion rotative.

Un peu d’énergie

D’un point de vue physique, l’énergie cinétique de rotation est convertie en énergie de mouvement oscillatoire, puis à nouveau en énergie de rotation. On trouve ainsi les « tortues entêtées » de Vladimir Krasnoukhov, anagyre orné de deux tortues orientables. Têtes tournées vers le centre (ou dans la direction opposée), l’anagyre équilibré est non fonctionnel : il tourne comme une toupie, quel que soit le sens de la rotation initiale. Têtes perpendiculaires à son axe le plus long, l’objet devient un anagyre, dont on peut déterminer au choix le sens de rotation privilégié.

Stubborn Turtles, de Vladimir Krasnoukhov. Lorsque les deux tortues « regardent dans le sens de la rotation », l’anagyre tourne dans son sens privilégié jusqu’à l’arrêt. Si on veut les faire évoluer en arrière, elles « refusent » d’aller à reculons, l’anagyre s’arrête pour repartir à contresens.

Si plusieurs paramètres contribuent au bon fonctionnement d’un anagyre (matériaux, poids, forme, force de frottement de l’air, vitesse initiale…), sa réaction est différente selon la surface sur laquelle il évolue. Cette dernière doit être plate et dure mais si elle est trop lisse, le faible frottement limite la réaction de l’anagyre. Si la surface est trop rugueuse, l’énergie de rotation est dissipée par le frottement et l’anagyre s’arrête trop vite. Des essais sont nécessaires pour trouver un plateau propre mais dont les irrégularités de surface engendrent une juste amplitude des oscillations. Les stratifiés mélamine ou le marbre sont ainsi plus adaptés qu’une plaque de verre.

Avec le manche d’une cuillère

Moore a fabriqué des anagyres en coupant le manche d’une cuillère et en utilisant seulement le cuilleron, au-dessus duquel était collée une plaque rectangulaire de métal et des pièces de monnaie pour distribuer les masses de façon dissymétrique. L’idée d’utiliser une cuillère entière et d’obtenir une asymétrie grâce au manche plié et orienté de façon adéquate a été suggérée par le physicien allemand Christian Ucke en 1995. La confection consistait à rabattre directement le manche par-dessus le cuilleron, en pliant la cuillère en deux, puis à décaler son axe de biais d’une dizaine de degrés. Nicolas Vicente détaille parfaitement une construction d’une cuillère récalcitrante dans son article la Cuillère obstinée (Omnilogie, 2013), disponible en ligne.

Jean-Paul Bellorget, grand collectionneur et innovateur en matière d’anagyres depuis le début des années quatre-vingt, a conçu une cuillère plus esthétique grâce à sa torsion particulière, partant d’abord vers l’arrière, ce qui semble n’avoir aucun antécédent.

La cuillère de Jean-Paul Bellorget.

Le même collectionneur a découvert en Dordogne un panier rempli d’orthocères, fossiles de mollusques à coquille externe (dont le nom, orthoceras, vient du grec « corne droite »). Ces fossiles avaient été taillés pour être mis en vente sous une forme évoquant celle d’un anagyre. Par un hasard inouï, quelques-unes de ces pierres se comportaient effectivement en véritables anagyres !

Certes, le polissage de ces fossiles est récent, mais la forme asymétrique qui en découle s’organise autour de la structure d’un animal disparu dont le genre date de plusieurs centaines de millions d’années. Une petite révolution dans le monde de l’anagyre !

Orthocère poli ayant le comportement d’un anagyre.

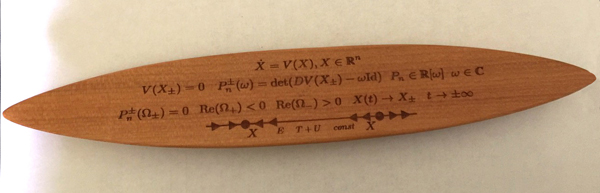

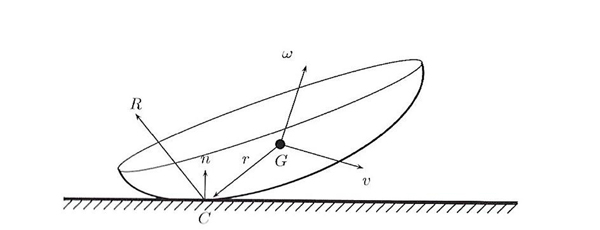

Notations introduites par François Graner pour étudier le mouvement de l’anagyre.

Lire la suite