Prenons le mot « Vecteur », par exemple : certains y voient deux points A et B joints par une flèche ; le physicien pensera peut-être à une force appliquée à un objet, tandis que le matheux sera tenté par un élément abstrait d’un ensemble appelé espace vectoriel. Plus personne n’a en tête la notion de tourbillon ou de rayon vecteur introduite par des astronomes au XVIII esiècle pour désigner cette force invisible qui pousse une planète à poursuivre sa trajectoire autour du soleil, et encore moins la notion de vecteur que Hamilton a su extraire des quaternions qu’il venait d’inventer.

De même, dans l’esprit du physicien, le mot « gradient » a une réalité très physique, dénotant la direction et l’intensité de variation d’une quantité au voisinage d’un point de l’espace, alors que le matheux y voit la différentielle d’une fonction scalaire, qui peut être assimilée à un vecteur dans un espace euclidien.

Le charme de la mécanique quantique

L’association des mots « mécanique » et « quantique » détonne : on met en lien un mot familier du grand public et un adjectif, composé sur une racine grecque, pour désigner une théorie physique de l’infiniment petit, donc bien éloigné de notre intuition. En fait, le premier terme vient lui aussi du grec, via le latin, de mekhane, qui désignait tout engin et dont est issu, par un parcours tortueux, le mot français « machine ».

À la Renaissance, les scientifiques désignent par le terme « mécanique » la connaissance des lois du mouvement. C’est ainsi que l’on parle de mécanique analytique avec Lagrange et de mécanique céleste avec Laplace.

En 1905, Max Planck utilise le terme latin quantum pour désigner la quantité minimum d’énergie lumineuse que l’on peut émettre ; Henri Poincaré s’empresse de l’employer en français. On qualifie alors la théorie qui concerne les interactions des particules élémentaires de mécanique quantique.

Les physiciens n’ont pas hésité à rechercher de la poésie dans la terminologie : on y trouve des atomes exotiques ou des quarks charmés.

Les frères Bohr

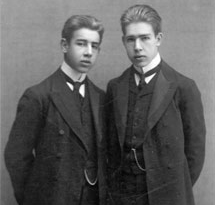

Niels et Harald Bohr.

Un même terme, selon qu’il est employé par un matheux ou par un physicien, peut prêter à confusion. Que se passe-t-il alors dans une même famille qui comprend deux éminents représentants de ces deux sciences ? Prenons les Bohr, célèbres Danois. Niels Henrik David (1885–1962) est connu grâce à son modèle planétaire de l’atome et ses contributions à la mécanique quantique. Harald (1887–1951) l’est moins malgré ses importants résultats en théorie des nombres (le théorème de Bohr–Mollerup fournit une caractérisation de la fonction Γ d’Euler ; sa collaboration avec Edmund Landau aboutira à un résultat sur la répartition des zéros de la fonction ζ de Riemann…).

Les deux frères se comprenaient-ils bien ? Excellents footballeurs, la notion de « point » était-elle la même pour chacun d’eux lorsqu’ils jouaient dans l’équipe de l’Akademisk Boldklub ? Dans la notion de « point de penalty », le matheux imaginait sans doute quelque chose de fictif, sans dimension, tandis que le physicien voyait une tâche blanche sur la pelouse, dessinée à la chaux. Leurs points de vue différaient certainement d’autant plus que Harald était un joueur de champ tandis que Niels était gardien de but.

Si Niels est resté le plus célèbre chez les scientifiques, Harald eut son heure de gloire aux Jeux olympiques de 1908 lorsqu’il marqua deux buts face à l’équipe B de la France, défaite 9 à 1 lors des éliminatoires. En demi-finale, le Danemark écrasa l’équipe tricolore 17 à 1 (!), mais Harald dut se contenter d’une médaille d’argent puisque la finale fut perdue 2 à 0 face à la Grande-Bretagne.